群馬県藤岡市の関越自動車道で2012年4月、乗客7人が死亡した高速ツアーバス事故で、自動車運転過失致死傷罪などに問われた運転手の初公判が7月23日、前橋地裁で始まりました。弁護側は事故20分前に眠気を覚えたのに運転を続けたなどとする起訴内容を一部否認。一方で、睡眠不足の状態でバスを運転した過失は認めました。

被告は鑑定留置して調べた結果、予期せず強い眠気に襲われる睡眠時無呼吸症候群(SAS)の症状があると診断されたと今年3月に一部の新聞で報道されています。今回の裁判についての報道では、事故時の居眠りは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が原因と主張したとの報道があります。

睡眠時無呼吸症候群は睡眠障害を引き起こすことがあり、その症状によっては、免許更新時に申告しなければならず、運転免許の取り消しまたは停止になります。もし、これに該当する症状であったとしたら、病状虚偽申告となり、改正道路交通法では処罰の対象となります。我が国の道交法施行令では、不適性な症状として睡眠障害があります。海外では、睡眠時無呼吸症候群の病名が示されています。SASが原因と主張することは、病状虚偽申告となる可能性があります。

SASによる事故・事件として自動車事故のほか新幹線などの鉄道の運転手や船舶の航海士によるものがあります。また、海外では、スリーマイル島原発事故(1979年)やチェルノブイリ原発事故(1986年)、アラスカ沖タンカー座礁(1989年)事故がアメリカ議会に報告されています。

該当する可能性がある病名をわかりやすいように示し、患者の自覚を促すように施行令を改正すべきではないかという意見もあります。

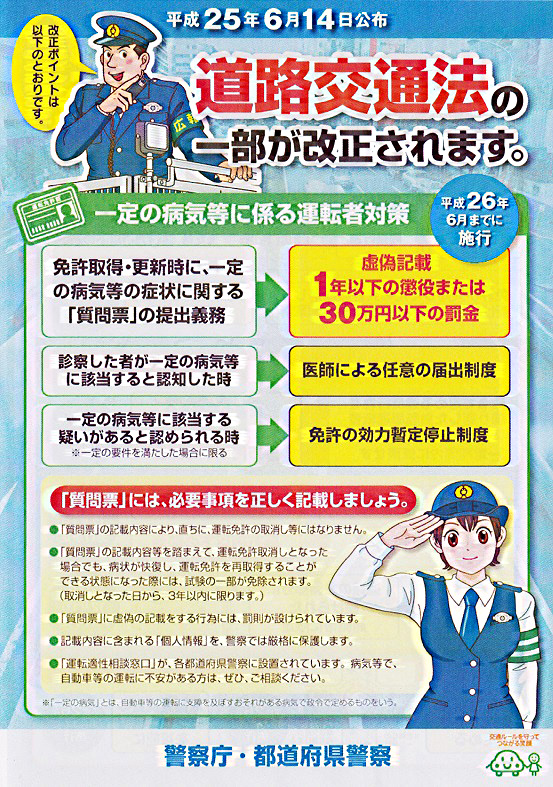

6月7日、衆議院本会議において、平井たくや内閣委員長の約3分半の説明後、午後1時8分「道路交通法の一部を改正する法案」(第183回国会(常会)閣法第42号)が全会一致で可決され、成立しました。罰則は約1年の周知期間を経て、来年施行される予定です。

これに先立つ6月5日、衆議院内閣委員会において全会一致で可決されました。委員会での10項目の附帯決議は、参議院内閣委員会の附帯決議の項目とほとんど同じですが、第7項目が参議院の決議より具体的になっているなどの違いがあります。審議中継の録画は、

衆議院TVインターネット審議中継のビデオライブラリ(6月5日および6月7日)で見ることができます。

一定の病気等がある人が正しく申告し虚偽申告で罰せられないようになることを、鹿沼の遺族の方々も望んでいると思います。まだ、運転免許の制限について知らずに運転している人も多く、また、てんかんの場合は専門医が少なく誤診も数割はあると言われ、誤った診断で医師が通報したり、症状を正しく主治医に伝えないために病気を見逃したことにより事故で他人や自らの命を失うなど、罰則強化だけでは未然防止の効果は疑問です。法律や病気の正しい知識をもてるように、1年間の周知期間に期待したいと思います。

道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

- 一定の病気等に係る運転免許制度について、民間団体等との連携により、全国的に周知するとともに、病気を理由とした差別が生じないよう十分配慮すること。

- 一定の病気等に係る質問票、また医師による届出に関するガイドラインについては、国民に分かりやすい内容とするよう医師会や関係学会に対して要請すること。

- 自己申告の機会が可能な限り確保されるよう、一定の病気等に該当する者が安心して相談できる窓口の充実を図ること。

- 一定の病気等に該当する者の生活実態について十分な把握に努め、一定の病気等に該当する者が社会生活を営む上で不利益や支障が生じないよう、医療、福祉、保健、教育、雇用などの総合的な支援策を充実させること。

- 一定の病気等に該当する者の権利利益を尊重するとともに、その侵害が生じた際には迅速かつ効果的に救済すること。

- 国内外における一定の病気等に関する科学的な調査・研究を推進するとともに、最新の医学的知見を反映させるため、一定の病気等に係る免許の可否等の運用基準については、必要に応じ見直しを行うこと。

- 本法施行後五年を目途に、虚偽記載に対する罰則整備や医師の通告の在り方など本法の施行の状況について検討を行い、必要があると認めるときは所要の措置を講ずること。

- 無免許運転等の悪質・危険運転の根絶に向け、本法を始めとする関係法令の適正かつ厳格な適用に努めるとともに、広報活動を強化すること。

- 関係省庁等が適切に連携し、特定の年齢層に偏らない体系的な自転車安全教育を充実させるとともに、自転車道や自転車専用通行帯等の自動車や歩行者から分離された自転車通行空間の計画的な整備を図ること。

- 本法の施行を機会に、安全な自動車や先進的な交通システムの開発について、情報通信技術の積極的な活用を検討し、政府が総合的見地から促進すること。

(101)

道交法改正法案 参議院本会議において全会一致で可決

5月17日、参議院本会議において、道路交通法の一部を改正する法律案(第183回国会(常会)閣法第42号)が、投票総数198、賛成198、反対0で可決されました。

衆議院TVインターネット審議中継・ビデオライブラリで動画を見ることができます。内閣委員会委員長の簡単な報告と採決で、16日の内閣委員会の動画のような中身の議論はありません。法案の質疑や附帯決議などについては、約2時間半の内閣委員会の動画をご覧になるとよいと思います。厳罰化だけでは解決しないまたはむしろ厳罰化によって起こる問題等も指摘されています。

(100)

道交法改正法案 参議院内閣委員会で可決

5月16日、道路交通法の一部を改正する法律案(第183回国会(常会)閣法第42号)が、

参議院の内閣委員会(相原久美子委員長)で審議、全会一致で可決されたことから、17日10時からの本会議で可決される見込みです。その後、衆議院に送られます。

法案については、

第183回国会議案の一覧または

警察庁の国会提出法案をご覧ください。また、

インターネット審議中継で動画を見ることができます。これによると、10項目の

附帯決議が決議されました。てんかん協会やてんかん学会などの要望、5月11日の緊急シンポジウムなどの趣旨がかなり取り入れられた内容になっています。てんかん協会やてんかん学会、精神神経会等では厳罰化に反対していますが、全会一致で可決されたことから、衆議院でも可決され成立すると思われます。法的拘束力はありませんが、付帯決議の各項目は、みんなの願いである悲惨な事故の再発防止の環境整備にとって重要です。

道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について万全を期すべきである。

- 一定の病気等に係る運転免許制度について、民間団体等との連携により、全国的に周知するとともに、病気を理由とした差別が生じないよう十分配慮すること。

- 一定の病気等に係る質問票、また医師による届出に関するガイドラインについては、国民に分かりやすい内容とするよう医師会や関係学会に対して要請すること。

- 自己申告の機会が可能な限り確保されるよう、一定の病気等に該当する者が安心して相談できる窓口の充実を図ること。

- 一定の病気等に該当する者の生活実態について十分な把握に努め、一定の病気等に該当する者が社会生括上での不利益や支障を受けないよう、医療、福祉、保健、教育、雇用などの総合的な支援策を充実させること。

- 一定の病気等に該当する者の権利利益を尊重するとともに、その侵害が生じた際には迅速かつ効果的に救済すること。

- 国内外における一定の病気等に関する科学的な調査・研究を推進するとともに、最新の医学的知見を反映させるため、一定の病気等に係る免許の可否等の運用基準については、必要に応じ見直しを行うこと。

- 本法施行後五年を目途に、本法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講じること。

- 無免許運転等の悪質・危険運転の根絶に向け、本法を始めとする関係法令の適正かつ厳格な適用に努めるとともに、広報活動の一層の拡充を図ること。

- 関係省庁等が適切に連携し、大学生等や成人に対する実施機会を拡充するなど対象者に応じた自転車安全教育を充実させるとともに、自転車道や自転車専用通行帯等の自動車や歩行者から分離された自転車通行空間の計画的な整備を図ること。

- 本法の施行を機会に、安全な自動車、交通システムの開発・充実について、政府が総合的見地から促進すること。

右決議する。

(099)

てんかん学会とてんかん協会が都内で緊急シンポジウム

病気理解や交通面支援を、道交法改正案と刑事法新法案に反対・慎重論

5月11日、日本てんかん学会と日本てんかん協会は、東京都内のTKP竹橋カンフアレンンスセンターで、「事故をなくしたい-病気や障害と自動車社会の共存をめざして-」と題した緊急シンポジウムを開きました。運転に支障を及ぼす可能性のある症状がある場合に運転免許が制限される「一定の病気」に関連し、悪質運転や運転免許の不正取得の罰則を強化する法案が国会に提出されたことを受けて開催したものです。二つの法案への反対意見や慎重論に加え、公共交通の整備など、患者と障害がある人を社会全体で支援する仕組みづくりを求める議論がされました。

5月12日の下野新聞によると、事故防止と病気や障害がある人の社会参加の両立を模索するのがねらいで、国会議員(代理人を含)、メディア関係者、障害支援団体・患者会関係者など約100人が参加しました。

日本てんかん学会の兼子直理事長は冒頭のあいさつで、「果たして厳罰化だけで交通事故が減るのか」と問題提起しました。基調報告した国立精神・神経医療研究センターの大槻泰介てんかんセンター長は「患者が正確な病状申告をしなくなり、治療もできなくなる」と両法案を批判し、「病気の申告が(患者の)支援に結びつく仕組みが必要だ」と主張しました。

指定発言者の一人である今野こずえさん(埼玉県上尾市在住)は、患者の立場から「都心部と地方では交通事情がまったく違う」とし、通院や実生活を送る上で公共交通の整備や交通費支援が必要だと強調しました。認知症の専門医や弁護士、読売新聞記者らもパネリストとして参加し、両法案に対し「障害者や弱者を差別し排除する制度改正だ」との意見や、危険を回避する研究開発中の運転支援技術の説明もありました。

日本てんかん協会の鶴井啓司会長は「どんな立場でも鹿沼のような悲惨な事故をなくしたい思いは共通する。病気や障害がある人が運転免許を取らなくても不便がなく、社会参加で不利益を受けない環境整備が解決策だ」と訴えました。 最後に、「高齢者、病気や障害のある人、そしてあらゆる人の移動に関するバリアフリー社会を、私たちは望みます。国がさまざまな研究や地域の取り組みを一元化し、推進することにより、ソフトウェア、ハードウェアとともに世界に誇れるような新しい地域社会が実現することを望みます。」 という内容のアピールを確認しました。

なお、同協会を中心として、両法案の慎重審議を求める署名活動を5月中旬頃まで行っており、近く国会に提出する予定です。

(098)

鹿沼6児童死亡事故賠償

遺族と3被告は控訴せず判決確定

5月9日の下野新聞ほかの報道によると、被告側はすべて控訴しないことになりました。遺族側は、刑事責任が問えなかった母親と会社の責任を認める判決でしたので、控訴しない方針でした。これで、裁判は終結します。なお、正式には11日午前0時に確定します。

下野新聞によると、遺族会の代表である大森利夫さんは、「裁判の終結は一区切りだが、卓馬が帰ってくるわけではなく、むなしさや寂しさが残る。心の傷が今も治らず、加害者も被害者も何一ついいことはない」と複雑な心境を語っています。

居眠り、過労、脇見、発作、何が原因であっても、家族を奪われた方々には、元に戻せないむなしさは残ります。下野新聞には、ほとんど毎日飲酒運転の記事が載っています。ほとんど物損事故ですが、一歩間違えれば悲惨な結果をもたらすことになり、事故防止は簡単ではありません。それとともに、障害や病気を持ちながら地域で暮らすには、偏見や誤解との闘いを続けなければなりません。今回の事故をきっかけに、解雇や配置転換など厳しい現実にあったてんかんのある人から何件も相談がありました。てんかんや様々な障害による差別との闘いはこれからも続きます。

(097)

鹿沼6児童死亡事故賠償

加害者の母は控訴せず

5月5日の下野新聞や朝日新聞などによると、加害者、母親、元勤務先に連帯して約1億2500万円の支払いを命じた4月24日の宇都宮地裁判決について、母親は控訴しない方針であることがわかりました。代理人の弁護士大木一俊弁護士によると、母親は「事故についての責任を感じていた。専門家の判断に従うつもりでいた。裁判の判断が示されたので、これに従うべきだ」と説明しました。また「てんかん患者を持つ家族のことを考えて、原告の方々の心情をさらに傷つけることになるので控訴はしないと考えた」と話しているそうです。

6人の尊い命が失われたことはもちろんのこと、会社は会社名を変えなければ事業を継続できなくなったことや加害者・家族は莫大な賠償責任を負ったことも悲惨な結末です。運転に影響する可能性のある、てんかん、糖尿病、認知症、睡眠障害、不整脈、高血圧症など様々な病気(米国、カナダ、オーストラリア、英国などでは明記されているが、我が国の施行令ではこのうちてんかんのみ明記)のある人が、自身の症状を把握するとともに、運転免許制度を十分理解することが望まれます。それとともに、交通網が十分でない地域での移動の「足」の問題、職場での理解など、病気や障害のある人も住みやすい地域にする工夫が求められます。

(096)

緊急シンポジウム

事故をなくしたい-病気や障害と自動車社会の共存をめざして

警察庁から道路交通法の改正案が、法務省から刑事法に関する新しい法律案が、それぞれ閣議を経て政府案として委員会審議がいよいよ始まります(参議院先議)。25日政府からの趣旨説明が行われ、連休明け早々には、質問・採決が予定されています。また、同じく政府提案がされている刑事法制新法案(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案)も、衆議院での審議入りが予定されています。

これらの動きについて、これまでは日本てんかん学会との意見交換を密に進めてきました。しかし、病気のある人や障害者全般に関する社会参加の阻害や差別の助長という視点から、関連する疾患領域(精神疾患、睡眠障害、糖尿病、認知症、など)との連携も大切と考え、協会では関連団体との情報交換などの働きかけも行っています。

その中で、国連・障害者権利条約の批准や障害者差別禁止法の制定などの議論から、今回のこの2つの法律改正の動きは、大きな課題をはらんでいるとして、特にマスコミ関係者や国会議員を対象とした緊急シンポジウムを、日本てんかん学会との共催、他領域からの支援を受けて実施します。

日 時:5月11日(土) 13時~16時

会 場:TKP竹橋カンフアレンンスセンター(

案内図)

東京都千代田区一ツ橋1-2-2 住友商事竹橋ビル

プログラム概要

基調報告 大槻泰介

(独立行政法人国立精神・神経医療研究センターてんかんセンター長 脳神経外科部長)

指定発言-当事者からの問題提起

○てんかん

○糖尿病

○睡眠障害

シンポジウム-道路交通法改正・刑事法新法制定と病気や障害のある人の社会参加

「高齢者・病気や障害のある人にやさしい国づくりをめざして」

《コーディネーター》

・久保田英幹(公益社団法人日本てんかん協会副会長/

独立行政法人静岡てんかん・神経医療センター診療部長)

・松浦雅人(一般社団法人日本てんかん学会法的問題委員長/東京医科歯科大学大学院教枚)

《シンポジスト 》

○障害者支援の立場からみた法律改正

・日本障害フォーラム幹事(予定)

○文通事故における事業主の使用者責任

・高山俊吉(高山法律事務所弁護士)

○認知症患者と自動車運転

・上村直人(高知大学医学部精神科 講師)

○高齢者・障害者にやさしい街づくり

・館林牧子(読売新聞社東京本社医療情報部 記者)

○安全な車づくり

・天野 草(NPO法人ITSジャパン 専務理事)

アピール

※ 参加資格や申込みなどの詳細については、

こちらをご覧ください。

(095)

鹿沼クレーン車事故の賠償請求裁判で判決

総額約1億2500万円、被告三者連帯で支払い

4月24日午後1時15分、宇都宮地裁301号法廷で、賠償請求裁判の判決が言い渡されました。加害者、母親、雇用していた会社に対して、総額1億2500万円の支払いを命じました。賠償金は三者連帯して支払うと判決主文では述べていますが、会社は自賠法のように責任の争いようのない賠償で、加害者と母親の責任の問われ方と内容が異なります。

「祇園事故」では雇用主が書類送検で刑事責任を問われたのと異なりますが、民事裁判で会社の使用者責任が問われたことで、正式に運転免許を持っているか運転免許を持たないかに関係なく、もともと厳しい雇用環境に置かれたてんかんのある人の間では、ますます雇用が厳しくなるのではという声もあります。

母親の責任も認めた判決については、同居していたとはいえ成人した加害者の責任を問うのはおかしいという意見と、2年前の事故に至るまでのまでの母親の行為からみてやむを得ないという意見などがあります。

(094)

病気や障害のある人にやさしい社会環境を守るための要望署名

「自動車運転に係る慎重な審議を行ってください」

緊急要望署名活動を始めました!

2013年4月

公益社団法人日本てんかん協会(波の会)

道路交通法改正および刑事法新法制定に関する要望署名のお願い

日頃より、てんかんのある人の医療、教育、福祉、労働、その他多くの分野でのご指導、ご尽力に感謝申し上げます。

さて、ご存じのように一定の病気のある人に関する道路交通法改正と刑事法新法案(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案)が閣議決定され、政府案として国会に上程されました。

法律を守ることは、市民として最低限必要であるのは言うまでもありませんが、障害や病気を理由に運転が禁じられている人には、就労を含めた社会参加のための支援策も一方で必要です。

道路交通法改正案には、病名不申告者に対する罰則の新設と、運転適性を有しない患者さんを医師が公安委員会に届出る制度の新設が、含まれています。厳罰を科すだけで、環境の整備をしなければ、病気や障害のある人を社会から排除することにしかなりません。これは、障害を理由とする差別を禁止する法制の理念の一つである、“合理的配慮を行わないことによる差別”、に他なりません。

また道路交通法第65条、66条では、酒気を帯びた運転、過労、病気、薬物の影響により、正常な運転ができない恐れのある状態で運転することが、禁じられています。刑事法新法案では、上記の禁じられた行為や状態のうち、過労運転以外を危険運転致死傷罪の対象として、程度により最高刑を懲役20年以下あるいは15年以下(病気の場合は15年以下)としています。4つの条件のうち、過労運転(居眠り運転)だけを厳罰の対象から外す合理的根拠はありません。交通安全を達成するという本来の法の精神に則るならば、最低限道路交通法に示されたものは平等に扱うべきです。したがって本法は、障害を理由とする差別の禁止の理念でいうなら、障害者に対する直接的差別に当たります。

病気や障害のある人の社会参加と交通安全を両立させるためにも、私たち日本てんかん協会は、日本障害フォーラムなど多くの団体と協議した結果、国会での審議を慎重にしてもらうために、別紙のような署名を集めることにしました。

署名項目の達成は、相当困難な状況であるのは事実です。しかし、てんかんをはじめ病気や障害で苦しんでいる人が、社会から疎外されることにならないよう多くの人が心を痛めながら両法案の審議を見守っていることを国会に伝えるとともに、厳罰主義の法案とは別の視点から病気や障害のある人の社会参加を促進するための議論と、総合的な施策の立案・推進に役立っことを祈りつつ、貴重なご署名をお願いする次第です。

本署名は、必ずしも現物をお送りいただく必要はありません。ファックスやメールへの添付でも結構です。一人でも多くの方に、ご理解をいただけましたら幸いです。

|

※ 上記の依頼文および署名用紙は

こちらからダウンロードできます。

|

Nothing about us Without us!当事者抜きに決めないで!

病気や障害のある人にやさしい社会環境を守るための要望書名

自動車運転に係る審議を慎重に行ってください

衆議院内閣委員長 殿 参議院内閣委員長 殿

衆議院法務委員長 殿 参議院法務委員長 殿

【要望理由】

政府は、国連の障害者権利条約への日本の批准に向け、障害者基本法の改正(2011年)を行ったほか、現在は障害を理由とする差別の禁止に関する法制の創設を進めています。

そのような中で国会では、道路交通法改正法案と自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案(刑事法案)が審議されますが、そこには病気や障害のある人に新たな罰を科す内容が含まれています。刑事法案における特定の病気による事故への罰則や道路交通法の病状不申告者に対する罰則は、障害を理由とする差別の禁止に関する法制における差別的取扱いや合理的配慮の不提供に該当すると考えられ、また、障害者基本法の差別禁止条項やこれまで政府が進めてきた政策にも反するものです。さらに、憲法第25条の生存権を侵害し、これらの人を社会から排除することにもつながります。

障害者権利条約の批准に悪影響を及ぼさないためにも、国会では病気や障害のある人を取り巻く社会環境をも踏まえて、慎重かつ十分に審議を尽くされることを強く求めます。

【要望内容】

病気や障害のある人の排除につながる法律をつくらないでください

■ 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案要綱「第二 二(二)病気の影響」を削除してください。

この条文は、道路交通法第66条で禁じている過労、一定の病気、薬物の影響による運転のうち一定の病気のみを取り上げたもので、病気の人に対する不当な処罰になります。

■ 道路交通法改正案要綱「第一 一定の病気に係る運転者対策 (四)虚偽回答に対する罰則整備」を削除してください。

社会環境整備がないまま罰則のみを制定するのは合理的配慮の不提供となり、障害者を社会から排除する結果にしかなりません。

|

※ 2つの法案要綱は、

法務省の国会提出主要法案第183回国会(常会)および

警察庁の国会提出法案をご覧ください。

※ 道交法第66条(過労運転等の禁止)

第六十六条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常

な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

(罰則 第百十七条の二第三号、第百十七条の二の二第五号)

※ 「合理的配慮」とは、障害のある人が他の人同様の人権と基本的自由を享受できるように、物事の本質を変えてし

まったり、多大な負担を強いたりしない限りにおいて、配慮や調整を行うことである。(障害者権利条約第2条)

(093)

鹿沼クレーン車事故から2年

いっそうの交通安全に向けて、決意を新たに

2年が経過し、植替えた生け垣は成長しましたが、まだ時間が止まったままの・・・

午前7時43分頃、白い自動車の横の電柱後方の歩道で事故は起きました。法廷での加

害者の話では左端の自販機は見えていたようで、事故後に設置された「通学路注意」

標識付近までは意識があったようです。会社を出てわずか約3分後の出来事でした。

4月24日に、損害賠償請求民事裁判の判決が出されます。支部の電話相談で、事故の賠償請求額を伝えたところ、金額に驚き、普通車の免許の条件は満たしていましたが、大型車の運転はあきらめた人がいました。お金の問題でなく命に関わる社会責任の問題として受けとめて欲しかったです。遺族の方々は賠償金額ではなく未然防止につながることを願って裁判を起こしたと思います。まれなケースかも知れませんが、それでも運転を考え直すきっかけになったようです。

また、今回の事故を真剣に受け止め運転免許をあきらめたが、交通機関のない地域に住み一家の生計を立てることが困難なので生活保護の受給を考えたいという例もありました。都会と異なり車なしの生活の厳しさといえます。

県警のデータベースで「一定の病気」のある人を見つけ出したところ、その約3パーセントが運転免許が不可でした。運転免許以外の問題で、「一定の病気」であるというだけで、症状に関係なく解雇や採用取り消しという差別は県内でもありました。「ノーマライゼーション」や「バリアフリー」が様々な計画で取り上げられますが、「心のバリーフリー」(差別意識の解消)は法律では簡単には解決できません。

事故の未然防止とてんかんの理解啓発や権利擁護のためのたたかいは続きます。1年毎に事故現場を訪れ、「逃げ出したいのはたたかっているから」と肝に銘じ、「逃げたらアカン」の決意を新たにしています。

(092)

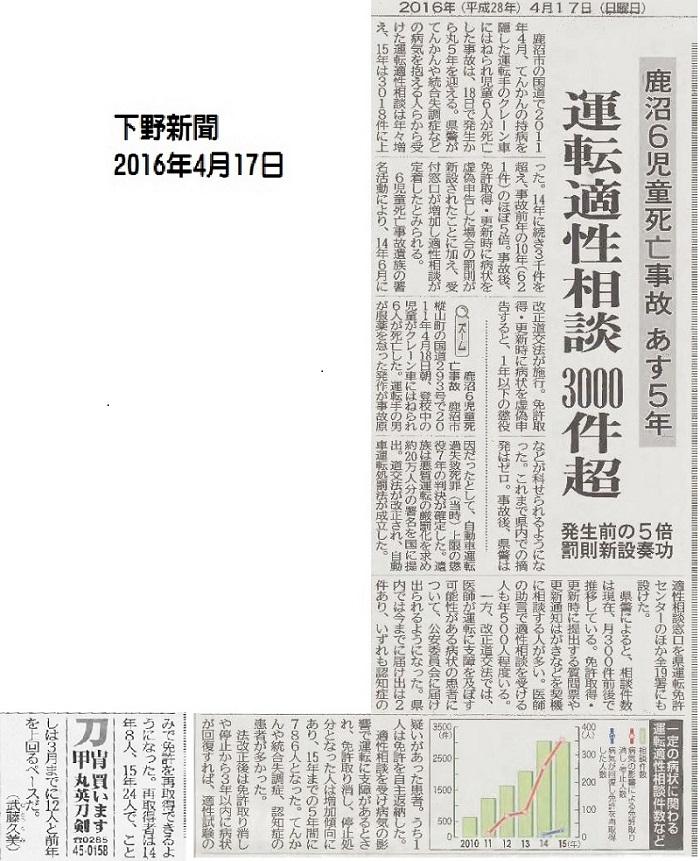

物損事故データベースの「一定の病気」該当者のうち3%が免許不適格

栃木県での2012年の運転免許取り消し・停止は75人

運転適性相談窓口の相談件数は2181件

4月16日の下野新聞によると、運転に支障がある症状が理由で運転免許を取り消しまたは停止処分を受けた人は、2012年は75人でした。2012年3月から物損事故情報データベースの運用を開始し、過去5年間に物損事故を起こした人約7万5千人から、事故の形態から運転に支障のある症状のある一定の病気と疑われる約1000人の通院歴などを確認したところ、約180人が「一定の病気」に該当し、そのうち本来運転免許が取得できない状態であった人は5人の約3%となっています。データベースの効果が現れていると思われます。また、主治医ときちんと相談しOKが出れば、免許申請書または別紙の質問票(症状等申告欄)に正しく症状を回答すれば、ほとんどの「一定の病気」の方は免許が取得できるのです。虚偽申告の後ろめたさは払拭できることを示しています。

また、同紙によると、運転適性相談窓口を運転免許センターのほか19の警察署に2011年5月から拡大しましたが、2012年の相談件数は2181件で前年よりも463件(27%)増加しました。てんかんに関する相談が463件、脳卒中385件、統合失調症が3件で、合わせて851件で全体の39%を占めています。

ここで気になることが2つあります。一つは、データベースに引っかからないが本来は免許が取れない人もいるということです。栃木県支部への電話相談では、発作が毎年あるにもかかわらず、8年間も無事故無違反であった例がありました。また、交通機関の不便な地域に住む人の場合、取得できないのは承知しているが生活のためやむを得ず運転し、発作の起こりやすい体調の時は運転をしないようにしているので、事故を起こしていない人からの相談もありました。いずれも、我が国では法律違反に当たります。いつかは他人の命でなく自分の命を失う危険を強調して理解を求めていますが、「では私の生活はどうなる」と言われ返す言葉に苦労しました。こういう人たちが住みやすい環境つくりは遅々として進んでいません。

二つ目は、「運転に支障のある症状のある一定の病気」とし道交法施行令第33条の2の3に明記された病気等のうち、一般の人にもわかる病名は、てんかん、脳卒中、統合失調症、認知症、そううつ病だけであることです。それ以外は、同条3項に「自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気」とまとめられ、具体的な病名はわかりません。オーストラリアでは20~30種の病名があげられ、イギリスでは約150種の病名があげられているのと比べ、一般の人にわかる病名が少ないことです。イギリスのように、糖尿病や高血圧症も含めたら多くの人が対象になってしまいます。オーストラリアやイギリスの基準をあてはめると、慢性疾患(持病)の人の中には、運転に支障のある症状をもちながら、自分はたいしたことはないと病状による危険を自覚していない人がいかもしれません。また、病気の治療だけでその人の社会生活や免許制度に関心のない医師もいます。病気を原因とした事故はめったに起きるものではありませんが、命を奪われる事故は絶対に起こして欲しくありません。イギリスのように多数の病気を対象とすると、該当する人は1千万人になるかも知れません。その中のごく一部が免許取得ができないのに、事務処理量が膨大になりパンクしかねません。昭和42年4月から「精神病者、精神薄弱者、てんかん病者でないことの診断書」の提出がすべての人に義務づけられましたが、手続をする人が900万人に達し11ヶ月間で廃止したことがあります。当時の旧道交法の欠格条項該当者は9万人程度と推定されていました。その様な経験から考えて、免許取得・更新の際には病名でなく運転に支障のある症状の経験の有無を質問票で確認するしかありません。これは、病名は認識していないが運転に支障のある症状のある人を見つけるには効果があるかも知れません。イギリスではどのように処理をしているのか知りたいものです。

法律の処罰対象になる前に、当事者の自覚を促すとかデータベースが、「転ばぬ先の杖」や「水際作戦」なのですが、現実は簡単ではありません。これだけでは限界があり、さらに方策を模索しなければなりません。2年前の悲しい事故を思い出すのは辛いですが、再発防止のために事故があったことを風化させてはならないと思います。それとともに、移動手段の失われたり病名により偏見・差別を受ける人々の厳しさも知って欲しいと思います。

(091)

自動車運転致死傷罪等、刑法から新法へ

新法案が閣議決定され、今国会へ

4月12日、悪質運転による事故の厳罰化を盛り込んだ新法案が閣議決定されました。名称は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」です。現在の刑法第208条の2の「危険運転致死傷罪」(上限懲役20年)と第211条2項の「自動車運転過失致死傷罪」(同懲役7年)はこの新法に移され、自動車運転過失致死傷罪は「過失運転致死傷罪」に名称が変わります。また、危険運転致死傷罪に新たな適用要件が追加されます。アルコールや薬物摂取、病気の影響で「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で起こした事故は懲役15年以下、とする罰則を設けます。

「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」となる病気は政令で規定することになっていますが、法制審議会の審議結果からみて、現在の道路交通法施行令第33条の2の3による「一定の病気」のようにいくつかの病名と症状が混在した形になり、イギリスのように約150の病名を定めるような政令になるとは思えません。これでは、周囲の人もてんかんなど限られた病気だけが自動車運転事故の危険性があると思い込み、関係するそれぞれの病気の患者に自覚を促す力は弱く、専門医などを受診する努力も怠りがちになるでしょう。新法の政令によっては、てんかんを特別な病気とみる偏見を助長し、病気を隠すという負のスパイラルに落ち込んでいくことが懸念されます。

免許取得時に虚偽申告で意識的にすり抜けた悪質な者が事故を起こしたときに適用されるのがこの法律です。事故の未然防止のためには、悲惨な事故を起こしたら厳罰を適用する法律は抑止効果があるかも知れませんが、一方、病気を隠すことによって、自分の命や他人の命を失う事故につながるおそれがあります。4月13日の朝日新聞(栃木)では、『被害者支援センターとちぎの事務局長和気みち子さんは「被害者を生まないのが私たちの望み。加害者がいなければ被害者を生まない」と厳罰化が目的ではないことを強調した』と書かれています。加害者を生まないために、道交法でどこまで運転の適性を欠く者に免許を与えないようにできるかが鍵です。また、不適格となる人の社会的責任の自覚が求められます。これがうまくできないから新法ができるのでしょうが。

てんかん発作が十分抑制されない限り、移動手段の確保は厳しく、社会生活は制限されてしまいます。交通網が不十分な地域ではデマンドバスやデマンドタクシー計画が徐々に進められていますが、てんかんに対する偏見がある中では利用することはなかなかできません。公共交通運賃の割引もありません。移動手段だけでなく、就職においても偏見や誤解から採用されにくく、また解雇される例が全国であります。東日本大震災で被災した方々にはボランティアや地域の積極的な支援が行われ、「絆」に象徴されるようにお互いの置かれた立場を理解し助け合っています。運転ができないから近所の人のマイカーに乗せてと気軽に言えるほど病気に対する理解がないのが現状で、当事者・家族は病気を隠すことに神経をすり減らしています。

米国での障害者の雇用機会均等化委員会(U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) )では、

てんかんのある人の職場での合理的配慮について示されていますが、我が国ではそのような動きはなく、福祉的な支援や移動手段の整備は簡単ではありません。地域や職場の人に気軽に病名を告げて支援を頼めるように、てんかんへの理解を進めることが、2年前のような悲しい事故の未然防止につながると信じて、これからも私たちの活動を進めなければなりません。

(090)

要綱案は14対2で可決

第7回刑事法部会の議事録

4月2日、第7回刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会の議事録が

刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会のサイトに公表されました。すでに3月15日の法制審議会総会で要綱が承認された後ですが、今後の検討の参考になると思います。要綱案は賛成の委員14名、反対委員2名、棄権の委員0名で可決されたことが議事録に記載されています。なお、部会の委員総数は委員長を除くと16名で、全員出席し、反対した委員名は議事録を読むとわかります。

議事録10ページから14ページは、「正常な運転に支障が生じるおそれのある病気」についての議論があります。刑法の危険運転などの刑罰は、死傷事故が起きてからの適用の問題であり、道交法の運転免許取得の制限とは着眼点が異なることがわかります。重大事故後に免許を取り上げられたり、罰則を恐れて運転を控えたり、注意を払って運転するということで、事故の抑止力は期待できるかも知れませんが、道交法と刑法の議論の違いがあるように思いました。

例えば、糖尿病により低血糖症になる人が、インスリンで人為的にコントロールできれば運転免許の取得は道交法上問題はないのですが、コントロールする処置をあえてしないで運転し死傷事故を起こした場合は刑法では問題になるという議事録の記載があります。一昨年の鹿沼事故での裁判では、薬を飲み忘れたとき発作が起きるという陳述がありました。もし、飲み忘れない限りは発作が起きないという期間が基準を満たせば、議事録にある低血糖症の場合と同様に運転免許は取得できることになります。もちろん、飲み忘れか否かではなく発作のない期間が2年に満たなかったので運転する資格はありませんし、意識障害の経験の有無の質問に対して虚偽の回答をしたことになり、S受刑者の病気との向き合う姿勢には問題がありました。今振り返ると、裁判では十分に彼の病状について明らかにされなかったのではということになります。また、「病気」に対する適用ではかなり混乱するのではないかとも議事録を読んで感じました。

(089)

てんかん発作隠し運転免許不正取得を不起訴処分に

毎日新聞3月30日地方版によると、医師がてんかん発作で交通事故を起こした事件で、松戸区検察は29日、昨年7月に道交法違反(運転免許不正取得、過労運転)容疑で逮捕された柏市の男性医師(39)を、免許不正取得の罪について不起訴処分としました。千葉地検は不起訴理由については公表していません。なお、過労運転の罪については同日付で松戸簡裁に略式起訴しました。

千葉県警などによると、男性医師は2011年11月、てんかんで意識を失った経験があるのに、発作の有無などを書類に記入しないまま免許を更新し、昨年3月運転中の発作で自損事故を起こしました。県警は「医師でありながら申告しないのは悪質」として逮捕しまたが、男性医師は取り調べ中に発作を起こして釈放され、以後は在宅で取り調べを受けていました。

政府は道交法改正法案を今年3月29日閣議決定し、「一定の病気」等のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することしています。現行では、更新時には意識消失などの経験の有無を質問票で確認し、もし「有」となれば、そこで初めて原因となる病名を質問された結果として「原因となる病名の判明」に至り、主治医の診断書提出と適性基準(運用基準)などで判断し可否が決まります。更新手続き時の質問は病名ではなく症状の有無、、すなわち「病名の申告」ではなく「症状の申告」になるのです。道交法改正法案では虚偽申告した場合に「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となっています。改正案でも症状の質問への正しい回答(症状の申告)となると思いますが、政令(施行令)や判断の基準が変更されるのか明らかではありません。

(088)

罰則強化の道交法改正法案が閣議決定

一定の病気等に係る運転者、悪質・危険運転者、自転車利用者など対策

3月29日、

閣議で道路交通法改正法案が決定され、国会に提出されることになりました。主な改正の内容は次のようなもので、「規定の整備」で違反した場合の罰則の強化などが規定されています。なお、「一定の病気」とは自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものをさします。

| 第1 | | 一定の病気等に係る運転者対策の推進を図るための規定の整備 |

| 1 | | 免許を受けようとする者等に対する質問等 |

| 2 | | 一定の病気等に該当する者を診察した医師による診察結果の届出 |

| 3 | | 一定の病気等に該当する疑いがある者に対する免許の効力の停止 |

| 4 | | 一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における再取得した免許に係る免許証の有効期間 |

| 5 | | 一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における免許の再取得に係る試験の一部免除 |

| | |

| 第2 | | 悪質・危険運転者対策の推進に関する規定の整備 |

| 1 | | 無免許運転等に対する罰則の引上げ |

| 2 | | 無免許運転討助行為に対する罰則 |

| 3 | | 取消処分者講習 |

| | |

| 第3 | | 自転車利用者対策の推進に関する規定の整備 |

| 1 | | 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習 |

| 2 | | 自転車の検査等 |

| 3 | | 路側帯の通行 |

| | |

| 第4 | | その他 |

| 1 | | 環状交差点における車両等の交通方法の特例 |

| 2 | | 放置違反金の収納事務の委託 |

新聞などの報道では、「てんかんの持病があるのを申告せず」、「統合失調症やてんかん、そううつ病で発作を起こしたり」、「てんかんの診断を複数回受けていたが、持病を申告せず」などのように、病気の特徴や申告制度についての不十分な理解によると思われる表現がみられます。

免許申請・更新時の質問票では、意識消失やけいれん、マヒなどの経験の有無を尋ねていますが、現在は病名の質問はありません。内閣府令で定める様式の質問票で病名を質問するようになるのか症状を質問するのか明らかではありません。もし、病名を質問するとなると、日本の現在の施行令第33条に明記された病名よりもかなり多くの病名(イギリスでは100件以上の病名)を質問票で示し選択させるようにしなければなりません。法制審議会刑事法部会の第6回議事録10ページでもこれに関連した発言が記載されています。しかも、該当する病気のごく一部の人が意識障害や運動障害、判断能力などで運転に支障があり、ほとんどの人は運転に支障がないはずです。このように病名を質問するとなると事務処理上も不可能になります。運転に支障がある症状のある人が、自分自身と他人の生命の安全のために症状を自覚し、症状についての申請・更新時の質問票に答える社会的責任を果たすしかありません。

施行令(政令)が従来どおりなのかは気になりますが、私たちは、法律改正がどうであれ、てんかんという病気の理解啓発による誤解・偏見の解消や自己管理の徹底、病気を隠す必要がない社会づくりなど、社会環境改善を求める活動を進める努力を続けなければなりません。

(087)

睡眠時無呼吸症候群による睡眠障害が原因

昨年の首都高と関越車道での死傷事故

3月28日の朝日新聞によると、昨年7月に東京税関職員4人が死亡したトラック追突事故の運転手は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)であることが明らかになり刑事責任を問うことになったそうです。また、同日の毎日新聞や読売新聞などのホームページには、昨年4月に関越自動車道で乗客7人が死亡した高速バスツアー事故の運転手も睡眠時無呼吸症候群であることが報道されています。いずれも鑑定留置して調べた結果です。

睡眠時無呼吸症候群は、道交法施行令で「重度の眠気の症状を呈する睡眠障害」と記載されている「一定の病気」の代表的なものです。なお、施行令には睡眠時無呼吸症候群という病名は規定されていませんが、各県などでの判断基準の具体的な適用処理ではくわしい病名が多数示されています。睡眠時無呼吸症候群ネットワーク(SASネットワーク)の

「睡眠時無呼吸症候群に起因すると推定されている事故・事件」のサイトによると、SASによる事故・事件として自動車事故のほか新幹線などの鉄道の運転手や船舶の航海士によるものがあります。また、海外では、スリーマイル島(Three Mile Island)原発事故(1979年)やチェルノブイリ(Chermobyl)原発事故(1986年)、アラスカ沖タンカー座礁(1989年)事故がアメリカ議会に報告されています。

(086)

鹿児島てんかん発作事故訴訟 遺族と元運転手が和解

四日市市の踏切事故でも今年1月に和解成立

3月23日の西日本新聞によると、2011年10月鹿児島県姶良市で5人が死傷した多重衝突事故で、死亡した男性の遺族が、医師から運転しないよう指示されていたが、発作が起きても事故にならないと安易に考え、治療や服薬を中止していたてんかんの発作で事故を起こしたとして自動車運転過失致死傷罪で実刑判決が確定した元トラック運転手の男性(40)と当時勤務していた運輸会社を相手取り、計4246万円の損害賠償を求めた訴訟は、被告側が3440万円を支払うことで鹿児島地裁で和解が成立しました。

また、インターネットの産経ニュース(1月18日)によると、三重県四日市市で2010年12月30日、自転車の3人が車の追突で踏切内に押し出され、電車にはねられるなどした事故で、死亡した中国籍の王定祥さんの両親が、車を運転中にてんかん発作を起こした歯科医の受刑者に約5340万円の損害賠償を求めた訴訟では、津地裁四日市支部で和解が成立しています。こちらの和解金額は明らかにされていないません。両親側代理人の弁護士事務所は「和解内容に納得しているが、詳細は言えない」としています。

なお、鹿沼クレーン車事故訴訟の判決は、4月24日の予定です。

(085)

第5回・第6回刑事法部会の議事録発表

病名記載による差別助長の危惧の意見も

3月19日、刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会の第5回(1月16日開催)および第6回(1月25日開催)の議事録が

刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会のサイトに公表されました。すでに3月15日の法制審議会総会で要綱が承認された後ですが、今後の検討の参考になると思います。

日本てんかん協会などが病名を示すことによる偏見や差別を助長することを指摘していますが、第6回議事録10ページなどには委員からも同様な意見が記載されています。道交法施行令では病名、症状名などが混在していることも指摘されています。病名でを上げると膨大な病名を上げる必要があるので、混在する記載になったようですが、病名が記載されることにより特定の病気への差別が生じる恐れがあるとの発言があります。新聞等の報道だけでなく議事録により審議過程を十分知ったうえで、この問題を考えていただきたいと思います。

(084)

危険運転等の見直しの部会答申の要綱を承認

法制審議会総会

3月15日、第169回法制審議会総会が開かれ、2月13日の第7回刑事法部会で決定した危険運転等の見直し「要綱案」が報告され、承認されました。要綱については

こちらをご覧ください。

(083)

京都・祇園ワゴン車暴走事故報道で

京都府警に日本てんかん協会が質問書

昨年4月12日に起きた京都・祇園ワゴン車暴走事故について、当ホームページでは

「祇園暴走、てんかん発作と判断、書類送検へ」(2012年11月14)において、「てんかんである人物が事故を起こしたことは事実ですが、本人を診ていない専門医などの一般論だけで発作が原因であると断定することには問題があり、同様な事故の再発防止のためにも、もっと丁寧な検証で明らかにされることを望む」と述べました。

この事故について、今年3月11日京都府警が被疑者(故人)と被疑者が勤めていた会社の社長を書類送検をしました。報道によると、被疑者の送検理由を「運転中に持病による発作が発症し、横断中の歩行者らに衝突する事故を起こした」とされています。しかし、すでに被疑者が死亡している状況で、被疑者の弁明の機会も無く事故原因の真偽を問えない中で、病気を理由とすることは、誤解や差別の助長にもつながりるとして、

日本てんかん協会は、3月12日に京都府警本部に対し、事故原因を発作と断定した根拠の開示を求める質問書(

pdf,91KB)を送付しました。また、京都府警を指導する機関である近畿管区警察局へも、情報開示に理解を求める依頼書を送付しました。

鹿沼クレーン車事故加害者の過去12件の事故のうち、てんかん発作が原因と法廷で明らかにされたのは5件で、日頃の運転が乱暴と家族が述べていることから、残りの7件では乱暴な運転が原因とも考えられます。しかし、事故を起こした期間の長さと発作による事故回数からみて、少なくとも2年間発作がないとはいえませんので、未申告だけでなく適性がない症状で運転していたことは明らかです。2002年前の旧道交法では「てんかん」というだけで絶対欠格で免許は認められませんでした。現在の道交法では、てんかん発作の症状があっても、睡眠時に限られる発作あるいは運転に支障のない部分発作なら、それが医師の一定期間の経過観察で確認されれば運転免許は認められます。

しかし、説明責任を果たさずに曖昧な原因究明で雇用主が送検されるとなれば、病気に対する無理解や偏見から「運転に支障がない症状であっても、てんかんという病名で不採用になったり、解雇されたりする」という事態が起きるものと思われます。これは、「てんかん」のみの問題ではなく、統合失調症などほかの関連する病気でも起こる可能性があります。インスリン使用の低血糖症を欧米のように「糖尿病」としたら、糖尿病患者がてんかん患者と同様な目で見られるかは、病気に対する偏見や無理解の程度によるかもしれません。このようなことから、てんかん協会は「病名でなく症状を示すべきである」と主張しているのです。

ぜひ、書類送検としたくわしい理由について公表していただきたいと思います。また、その点を報道でも明らかにすべきであると思います。それが再発防止策につながると思います。もうすぐ、4月12日が、そして4月18日がやってきます。

(082)

日本うつ病学会が運転罰則案に反対の要望書

特定の病名での制限、障害者の社会参加、差別解消から

日本うつ病学会は、3月5日付で「自動車運転による死傷事犯の罰則整備に関する要望」を発表しました。

「危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪の中間類型として、無責任な運転者に対する新規罰則が提案され、そこに自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として、てんかんなど発作により意識障害をもたらす疾患と並んで、統合失調症、躁うつ病(法令において「躁うつ病」はうつ病と双極性障害を含む)が明記された。日本うつ病学会は、以下の理由に基づき、この案に反対する。」というのが趣旨です。

「障害者の社会参加や差別解消という観点から適切でなく、かつ医学的にも妥当性がない。現行の、暖味な適用要件のまま新規罰則が制定されることになれば、多数の患者の社会生活・雇用に多大な影響と不利益を及ぼし、無用な偏見を生む危険がある。」と指摘しています。「道路交通法施行令第33条の2の3」で定める「一定の病気」の病名をそのまま提案で使っていることが問題であるとしているのかは、要望書では読み取れません。

なお、「てんかんのように意識障害をともなう病気と、意識障害を伴わない精神障害とを医学的に区別することなく、一緒に論じていることは、極めて非科学的である。精神疾患への新規罰則の適応については、精神医学の専門家および当事者に対するヒアリングを行うと共に、諸外国の現状も調査や運転技能と精神障害やその治療との関係も精査し、その上で、個々の病気の状況を再度検討し、罰則適応の可否を判断すべきである。」としている要望書の最後の部分を取り上げ、『「うつ病とてんかん一緒でない」 悪質運転罰則案に反対』という見出しで報道している例があります。学会の要望書を読まないでこの報道だけを読む人も多いと思います。要望書は「特定の病名に基づく制限が問題で、障害者の社会参加や差別解消の観点から罰則整備に反対」がポイントと思われますが、この報道では触れていません。報道が世論をつくると言われることがあります。短い要望書なので誤解を招いたのかもしれませんが、学会関係者への取材に基づく慎重な分析による報道が望まれます。

(081)

てんかん協会がパブリックコメント提出

道交法改正試案

2月26日、日本てんかん協会は、28日目まで行われている道路交通法試案の意見募集(パブリックコメント)に対して、「1.一定の病気に係る運転者対策」について意見を提出しました。本文8ページと別紙「運転者数の推定」のほか、資料として「イギリスの届け出対象疾患(153疾患)、「オーストラリアの運用基準」、「カリフォルニアの運用指針」の3つの資料から構成されています。くわしくは

協会ホームページの「新着ニュース」をご覧ください。

(080)

危険運転等の見直し「要綱案」が決定

第7回刑事法部会

2月13日開催の第7回刑事法部会で議論された「要綱案」等の資料が法制審議会のサイトに公表されました。要綱案は、第5回部会での事務局試案と同じ内容です。諮問96号については、「要綱案」のとおり法整備をするのが相当と法制審議会(総会)に報告することが決定されました。

なお、委員からは、要綱案の一部賛成または要綱案に全体に反対の意見書が出されています。また、日本精神神経学会など5団体から要望書が提出されています。くわしくは

こちらをご覧ください。

(079)

道路交通法改正試案について意見募集

2月15日から2月28日の期間

警察庁では、一定の病気等に係る運転者対策、悪質・危険運転者対策、自転車利用者対策等の推進を図るため、道路交通法の改正を検討しています。そのための改正試案について、意見(パブリックコメント)の募集を開始しました。

改正試案の内容および意見募集方法については

こちらをご覧ください。また、この試案を作るための検討会議については

こちらをご覧ください。このページの「政策」をクリックしても、パブリックコメントのページにアクセスできます。

なお、危険運転致死傷罪(刑法第208条の2)や自動車運転過失致死傷罪(刑法第211条2項)、およびその中間類型については、法務省の刑事法部会で検討し、要綱案が出されましたので、近く明らかになるはずです。ぜひ、この間に起きた悲惨な事故への思いを風化させないためにも、関心を持っていただき、意見募集等にぜひ協力をお願いします。

(078)

第4回刑事法部会の議事録

危険運転罪と運転過失罪の中間類型の法定刑など

2月8日現在、議事録は第4回までが

ホームページに掲載されました。議事録は会議開催から1ヶ月半から2ヵ月近く遅れて掲載されるので、次の部会がすでに開かれ議論が進んでいます。「中間類型の法定刑」の必要性が報道記事では十分説明されていませんので、早く議事録を読みたくなります。第2回議事録あたりから、中間型の必要性の意見が出てきていますが、意見に同意できるか否かは別として、その根拠や議論状況が分かることでは議事録は役立ちます。

これまでの議事録を読むと、運転過失罪と道路交通法違反の罪との併合罪加重と、危険運転罪のバランスから法定刑の上限をみれば、中間型の存在が必要という考え方があり得るようにも思いますが、故意、過失、悪質性、危険性などからみて、なぜ中間型を設けて複雑にするのか、十分議論されているとは思えません。中間型には消極的な委員もいるように議事録からは感じられます。事務局試案が出された第5回と第6回の部会でどのように議論を深めてまとまっていくのか、議事録が早い公表が待たれます。

(077)

虚血性心疾患が原因

小山市の追突死亡事故

下野新聞の2月3日及び5日に報道のよると、2月1日深夜に国道50号線で発生した車3台が関係する追突事故は、信号待ちで停車中の車に代行車運転手の[乗用車が追突したもので、追突した追突した代行車運転者は事故2時間後に亡くなられましたが、4日小山署は死因は虚血性心疾患による病死と判定しました。報道では、追突する前に虚血性心疾患がおきたのかはわかりませんが、虚血性心疾患を起こした結果、運転が不能になり追突した可能性が考えられます。

運転に支障がある症状のある人では、ある瞬間に症状が出て事故を起こし他人を死傷させるばかりでなく、自ら命を落とすことがあります。運転に影響する可能性がある病気は、

オーストラリアでは20種類、

英国ではさらに多くの病気をあげています。それらの病気でも、運転に支障のある人の割合はきわめて低いのですが、健康管理に努めるとともに、主治医に十分説明を受けておく必要があります。その点では、我が国の運転免許適性条件の病気はわかりにくい印象があります。運転に影響がある病気とは、運転に支障のある状態が常にあるわけではないが、病状の改善がない限り、繰り返し支障のある状態になる可能性がある病気です。したがって、英国のようにさまざまな病気を考えるのが当然かも知れません。しかし、多種多様な病気について非専門医でも書ける診断書の提出ではチェックできません。旧道交法のとき、「精神病者、精神薄弱者、てんかん病者等でないことの診断書」の提出が昭和42年4月から翌43年までの11ヶ月間で行われ、実効性がなく11ヵ月で廃止されたことからも明らかです。

居眠り運転は睡眠障害などの特定の病気がない人でも繰り返す可能性がありますし、実際に居眠り運転で悲惨な事故を引き起こしています。事故により家族を失った人にとっては、原因が何であれ、加害者に対しては強い憎しみをもつのは当然です。また、過失であっても悲しい結果をもたらせば、加害者も身の置き場がない思いになるはずです。事故と病状な関係は有識者会議などで紹介された原因別統計のように簡単なものではないと思います。

(076)

事務局試案、第6回部会で第二巡目の議論

関係の学会や団体から要望書

1月25日、第6回刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会が開催され、自動車運転死傷事故に関する罰則の事務局試案について、前回配布された事務局試案をもとに第二巡目の議論がなされました。第7回部会は2月13日に開催されます。

なお、

日本精神神経学会(1月23日付)および

全国精神保健福祉会連合会(1月24日付)の要望書も配布されました。1月15日付で前回部会に日本てんかん協会が提出した要望と同じような趣旨で、「一定の症状を呈する病気等」として特定の病名を上げることにたいしての問題点を指摘したものです。

てんかんや統合失調症などの病名をあげていますが、「運転に支障がある症状」が問題であるのに、特定の病気全体を対象としたような扱いの問題点を指摘したものです。「無自覚性の低血糖症」としてありますが、海外では糖尿病という病名で示されている国があります。糖尿病の一部にみられる症状ですが、糖尿病という病名はあげられていません。一方、病名に対する偏見が強い病気では、症状に関係なく問題があるように病名をあげていることは偏見の助長するとして、各要望書では問題があると指摘しています。

各要望書については、

刑事法部会ホームページまたは各団体のホームページをご覧ください。

(075)

第5回刑事法部会、事務局試案が示される

1月16日、第5回刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会が開催され、自動車運転死傷事故に関する罰則の事務局試案が示されました。そのうち、てんかん発作に関係する内容は次のようなものです。

アルコール若しくは薬物の影響により、又は自動車の運転に支障を及ぼす病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール若しくは薬物又は病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処するものとすること。

事務局試案の段階ですので、今後どのような議論がなされ変更されるかわかりませんが、気になる内容があります。ホームページで公開された第4回部会配布資料の「検討のための叩き台」では、『「正常な運転が困難な状態になるおそれ」やその認識を必要とするか』が個別に検討すべき事項としてあげられていましたが、このことについては触れられていません。てんかん発作や心臓発作による事故の中には、免許取得後に初めて発作を起こし死傷事故に至った例があります。こういうケースの場合も適用されるのでしょうか。

第2回部会配布資料の危険運転致死傷罪の事例の中には、死亡事故でも自動車運転過失致死傷罪の上限以内の懲役数年というものがいくつか見られます。「過失」による事故ではなく、それ以上の危機感を認識しながら運転した事故であり「過失」を超えた状態であり「危険運転」と市民は受けとめるのではないかと思います。試案は第4回部会の方針により「中間の罪」の「準危険運転」を新設したことになり、なぜ、過失、準危険運転、危険運転の3つに分けるのか、その根拠が現在入手した情報ではわかりません。(※2013年1月25日に、

ホームページに資料が掲載されました。)法律の専門家が法の平等性やバランスから考えたことですの私たちには反論は難しいでしょうが、遺族会の思いや患者の思い、一般市民に対して、準危険運転と危険運転の違いなど、十分な説明が求められると思います。

なお、1月17日の地元紙など報道されたので、正式に免許を取得した人の家族から、自分の息子も適用対象になるのか、勤め先の知人も心配しているなどの問い合わせが、17日朝から支部電話相談にありました。当事者にはかなり不安を与えているようです。試案のようになれば、自主申告が必要な人が申告しないで免許を取得し事故を起こしたときは、政令で定める病気の症状によっては自動車運転過失致死傷罪ではなく試案のように厳罰となる可能性があります。

(074)

日本てんかん協会が要望書を提出

第5回刑事法部会に向けて

1月16日開催の第5回刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会では、自動車運転による死傷事故の加害者に対する罰則の在り方がさらに具体的に検討されます。これに関連して、安全な道路環境の整備と法の下の平等の遂行を願い、

日本てんかん協会の考え方を示した要望書を西田部会長あてに提出しました。厚労省、警察庁運転免許課、日本てんかん学会などにも要望書を送りました。要望のポイントは、次の2点です。

- 罰則を新設される場合は、悪質な運転の要件を「心身の状態により正常な運転が困難になる可能性が高いことを認識しながら運転をした場合」とし、「発作を伴う病気」を要件として限定することはやめてください。

- 罰則は、上記要件を満たすすべての者を対象とし、適用の可否を個々に判断するようにしてください。

→要望書(

pdf,170KB)

(073)

悪質運転罰則強化、法務省の法改正原案

(072)

第4回刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会

「一定の病気」は「中間型」新設で対応する方向か?

12月18日、第4回刑事法部会が開かれ、自動車運転による死傷事犯に対する罰則整備について議論されました。当日の資料では、検討のための叩き台が示され、危険運転行為の追加(構成要件として必要な要素など)、危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪の中間型の新設(基本駅な考え方、一定の病気の影響による運転など)、無免許運転による加重、ひき逃げ(逃げ得など)を議論した模様です。

鹿沼クレーン車事故と思われる事例も紹介され、資料18「検討のための叩き台」からは「中間型」で整理することが検討されているようです。しかし、簡単な資料なので、どの程度議論されたかは明らかではありません。資料は、

こちらをご覧ください。第5回は1月16日の予定です。

(071)

第3回刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会

12月4日、第3回刑事法部会が開かれました。議題は次のとおりです。

- 意識喪失を伴う病気等についての説明

- 自動車運転による死傷事犯に対する罰則整備について

- その他

配布資料および議題説明資料は、

こちらをご覧ください。

1の議題について、辻貞俊委員(産業医科大学神経内科学)から,「自動車の運転が困難となる症状を有する病気の種類・症状等」について説明がなされました。

道交法施行令第33条で定める病気(運転に影響のある一定の症状を呈する病気)として、統合失調症、てんかん、再発性失神(神経起因性失神、不整脈、起立性低血圧)、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、認知症、アルコール・麻薬・大麻・あへん又は覚醒剤の中毒)、その他(持続性妄想性障害、脳卒中)をあげ、その病態生理、運転困難を認識できるかやその防止策が説明されました。そして、診断が難しい病気として、てんかんと認知症についてくわしい説明がありました。

鹿沼クレーン車事故で問題になった、てんかん患者の病気の自己申告は3~7%とし、認知症も低いと述べています。なお、鹿沼事故遺族の会(正式名:鹿沼児童クレーン車死亡事故遺族の会)の10月26日の同部会のヒアリングでの井原氏の発表では、大雑把な推定ですが、5年間での申告者数が約1.2万人で、大人のてんかん患者を40万人とすると、約3%の自己申告率と推定しています。これは辻委員の申告率の下限値と一致しています。

てんかんの人の中には知的障害などを合併し運転能力がない、発作が多くて運転免許を断念、日本てんかん協会のアンケート調査による免許を取る気はない成人の割合などを考慮して、大人40万人の4割が運転をするとすれば、約8%になります。すなわち、自己申告率は高く見積もっても1割程度と思われます。これでは、厳罰化による抑止力を期待しただけでは大幅に改善できるとは思えません。鹿沼事故以来、栃木県支部の電話相談では、心配した家族に運転を止められ相談してくる人が増えているように感じられます。また、発作はあるが長年無事故無違反だったので自分には関係ないと思い込んでいた人、民事訴訟の損害賠償金額を聞いて驚いた人、発作の抑制状況からみて免許が取れるのに病名だけであきらめていた人、医師の診断書を提出したら免許がもらえると思い込み正直に申告したら停止になり驚いて相談してきた人などもいました。まだ、免許制度の理解、社会的責任感、危機感がない人も多くいるようです。厳罰化による抑止力を期待する法律の整備や交通手段の充実だけでなく、私たちはさまざまな啓発活動を進める必要があります。

(070)

第2回刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会

11月30日、法制審議会の第2回刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会が開かれました。議題および各概要は次のとおりです。

- 運転免許制度の概要,一定の病気等に係る運転免許制度の在り方に関する提言等について説明

委員から、「運転免許制度の概要,一定の病気等に係る運転免許制度の在り方に関する提言等」について説明がなされ、これに対する質疑応答が行われた。

- 過労運転の原因及びその影響等について説明

委員から、「過労運転の原因及びその影響等」について説明がなされ、これに対する質疑応答が行われた。

- 被害者団体からのヒアリングの結果報告

平成24年10月26日(木)及び同月26日(金)に実施された被害者団体からのヒアリングで各団体から出された御意見・御要望について説明がなされた。

- 自動車運転による死傷事犯に対する罰則整備について

自動車運転による死傷事犯に対する罰則整備について議論がなされた。

- その他

第3回会議は、平成24年12月4日(火)午後1時から開催される予定。

被害者団体からの意見・要望は、①危険運転致死傷罪の適用範囲の拡大、②危険雲梯致死傷罪の構成要件の明確化、③ひき逃げをした場合の厳罰化、④自動車運転過失致死傷罪の法定刑の見直し、⑤その他に分類し、考え得る対応・方策(案)を示しています。各々について、検討課題や複数の対応・方策などが挙げられています。配布資料、議題説明の資料は、

こちらをご覧ください。

(069)

てんかんの医師の免許不正取得

千葉地検は立件見送りの方針

11月29日の毎日新聞ホームページによると、持病のてんかんを隠して運転免許を更新し、今年7月交通事故を起こしたとして、道交法違反(運転免許不正取得、過労運転)容疑で千葉県警に逮捕された柏市の男性整形外科医(39)について、千葉地検は免許不正取得の罪での立件を見送る方針を固め、近く過労運転の罪だけで略式起訴する方針となったそうです。

千葉県警などによると、整形外科医はてんかんで意識を失った経験があるのに発作の有無などを書類に記入せずに昨年免許を更新し、今年3月、運転中の発作で自損事故(物損事故)を起こしました。複数の医師から運転を控えるよう言われたが運転をやめなかったことから、免許不正取得容疑で逮捕し、捜査を続けていました。

整形外科医は「正直に申告すると更新できないと思った」と供述しましたが、捜査関係者によると、法解釈上、更新時の病気の申告は任意で行うものと考えられており、義務ではないことや、単独の物損事故で被害者がいないことなどから、総合的に判断したとみられています。栃木県警では、物損事故のデータベース化を進めていますが、データベースにより発見された更新時の無申告者についてどう対応するのでしょうか。

(068)

有識者検討会の提言に対して

全国「精神病」者集団が抗議声明

10月25日付の有識者検討会の提言に対して、

全国「精神病」者集団は、11月22日、『2012年警視庁有識者会議による、てんかん、統合失調症、躁うつ病等を持った運転者に対する差別的提言への抗議』を発表しました。

「提言」は人身事故の0.00001%である、特定の疾患を持つ障害者の事故を減ずるため、障害者の情報管理を徹底しようとしているもので、精神障害者等は事故を起こすという偏見差別の前提に基づいたもので、全体状況に何ら手を加えようとしない国の怠慢で差別的施策への提言であり、断じてこれを認めないという趣旨の抗議声明です。

(067)

京都地検、「認知症で事故」と誤る

運転手と同乗夫婦不起訴

11月23日の

京都新聞のホームページによると、京都市北区で昨年2月27日、車とバイクの計7台が絡み、13人を死傷させた多重衝突事故で、原因は京都府警が当初見込んでいた運転していた男性(62歳)の持病とされた認知症発作ではなく、診断されたことのないてんかん発作だったことが明らかになり、地検は22日、男性を不起訴(嫌疑不十分)とした。男性が認知症と知りながら同乗し、運転を止めなかったとして重過失致死傷容疑で書類送検された実兄とその妻も不起訴(いずれも嫌疑不十分)としました。複数の医師の鑑定結果などから、運転に支障がある発作があることを申告せずに運転免許を取得した場合と異なり、3人に運転の危険性や事故は予測できず、過失を立証できないと判断しましたためと思われます。

なお、海外のいくつかの調査では、てんかん発作による事故のうち、初めての発作によるものが10~20%あったそうです。初発の発作では、脳波記録などに顕著な特徴がみられないときには、てんかんと診断しないのが原則といわれています。不起訴となった後、男性の運転免許の取り扱いがどのようになったかは、報道では明らかにされていません。宇都宮市内の昨年の事故で、初発の発作のため「てんかんの疑い」とされ免許停止には至らなかった例があります。その後主治医から運転禁止と指示されながら、発作で2回目の人身事故を起こし、自動車運転過失致傷罪として裁判となり、今年10月15日に禁錮2年4月を求刑されています。

(066)

鹿沼クレーン車事故の民事裁判

加害者の母親と6人の遺族が陳述

11月21日、宇都宮地裁において、賠償訴訟の民事裁判が10時30分から開かれ、加害者の母親と6人の遺族が出廷し、のべ約4時間の陳述を行いました。陳述は、加害者母親の柴田みどり氏、大森利夫氏(卓馬君、享年11歳)、伊原高弘氏(大芽君、11歳)、星野清美氏(杏弥君、10歳)、下妻信市氏(圭太君、9歳)、関口博子氏(美花さん、9歳)、熊野正則氏(愛斗君、11歳)の順で行われました。

この民事裁判は、今年2月1日に第1回弁論が行われ、原告側は、①柴田受刑者は医師から運転しないように厳しく指導されるなど運転を控えるべき注意義務があるのに怠った、②母親は違法運転を助長し、事故当日も運転を静止すべき注意義務を怠った、③重機会社は柴田受刑者の病状を見逃し指導監督を怠った、などとして、約3億8千万円の賠償請求を求め、3被告側はいずれも請求棄却を求めているものです。

事故後1年7か月が経過し、民事裁判であるためか、傍聴席は空席が目立ちました。午前の母親の陳述では、息子を止めきれなかった経過が刑事裁判のときとほぼ同じ内容で述べられました。午後の6人の遺族の陳述では、お墓を建てるつもりはない、お墓を計画しているがまだ遺骨を手元に置いておきたいという遺族もいました。また、祖父母、親、兄弟姉妹への深刻な影響の具体例も語られました。

加害者の母親は、刑事裁判の時と同様に制止すると暴力をふるうことなど止めきれなかったとが述べました。さらに、解決のために関係機関や団体等に相談することなく家庭内で抱え込み最悪の事態になったことが代理人の質問により明らかになりました。死んでもらいたいほどの加害者への憎しみ、二度と同じ悲しみを味わう人がないようにと願う遺族の思いなど、陳述を聞くのは辛いものでした。しかし、返して欲しい命が、原告側の代理人の質問では、墓地取得、墓石建立、葬儀などの費用の問題が目立ち、賠償請求裁判の残酷さを感じました。これが法律の世界なのでしょうか。尊い6人の命と引き換えに、この事故が何を残せるでしょうか。

こういう親子関係は協会への電話相談でも以前から何回かあり、その解決のヒントを求めすべての刑事裁判も傍聴しましたが、得るものはほとんどありませんでした。母親の陳述では、こういう事態になるかもしれないという加害者の危機感がほとんど感じられませんでした。自分は事故を起こすはずがないと発作があることを承知の上で違法に運転している例は、事故後の電話相談でもありました。病気と向き合う(服薬の自己管理、規則正しい生活など)、危機感をもつ(他人だけでなく自らの命も失う危険)、社会的責任を自覚する、こういう方向に向けさせる確実な方策は見つからないのかと疲労感だけが残りました。

なお、今回のように不正な免許取得を承知している例ばかりでなく、制度を知らない患者や医師がいることも問題です。再発防止のために、「厳罰化」という「ムチ」ばかりが注目されていることは残念です。申告しやすい環境つくりという「アメ」も検討するべきであると思います。「環境つくり」は、免許制度などの狭い法律の問題だけではありません。交通網の整備、運賃割引、専門医療機関の充実、福祉的支援、病名等への理解促進など、さまざまな問題があります。

(065)

祇園暴走、てんかん発作と判断

運転過失致死傷容疑で送検へ

4月12日、京都市東山区の祇園で月、通行人7人が死亡し、12人が負傷した軽ワゴン車暴走事故で、京都府警は、運転していた容疑者(当時30歳、死亡)について、てんかんの発作が起きた状態で運転し、事故を起こしたと判断、年明けにも自動車運転過失致死傷容疑で、被疑者死亡として書類送検する方針を固めたと、数社の新聞が報道しています。捜査では、藤崎容疑者の持病のてんかんが、運転にどう影響したかが焦点となった。府警は当初、藤崎容疑者が何度もハンドルを切り、アクセルも操作していたため、事故当時に意識はあったとみていた。しかし専門家からは、発作が起きて意識朦朧の状態でも、大きな障害物をよけるなど、周囲からは意識があるように見える症状もあるとの意見も寄せられていたそうです。

運転に支障がある容疑者が、無申告で運転免許を取得していたことはあきらかですが、けいれん症状の発作のくわしい特徴、一部の複雑部分発作でみられる意識減損状態でも日常的な行動をとる症状が今まであったのか、最初のタクシー追突は発作が原因だったのかなど、くわしい説明は報道ではわかりません。運転に支障のある症状がない人でも大事故を起こします。てんかんである人物が事故を起こしたことは事実ですが、本人を診ていない専門医などの一般論だけで発作が原因であると断定することには問題があり、同様な事故の再発防止のためにも、もっと丁寧な検証で明らかにされることが望まれます。

追突事故をきっかけに、免許の不正取得がばれ、解雇されることを恐れてあわてて逃走したことも考えられます。不正取得を隠すために無謀な逃走行動をとったことはきちんと否定されたのでしょうか。栃木県支部への電話相談では、8年間無事故だが毎年発作がある人物が運転してなぜ悪いと開き直って電話してきた例があります。生計を立てるためにびくびくしながら隠して運転している人もいれば、そんな制限があることすら知らないで堂々と運転している人など、さまざまな事例があります。

11月14日の朝日新聞デジタル版によると、母親の亡くした男性は「容疑者の勤務先が持病のてんかんを把握していたのかどうかなど、まだすべてが解明されたわけではない。事故を風化させないためにも、府警にはすべてを明らかにしてもらいたい」と話したそうです。事故を起こした本人が死亡した場合の解明は難しいと思われますが、悲惨な交通事故の未然防止のために、十分な解明が求められます。

(064)

糖尿病患者の低血糖症による死亡事故

禁固6年の判決

2011年8月6日午後7時10分頃、糖尿病の血糖管理のために使用したインスリン注射で低血糖による意識障害で、水戸市内の国道で3人が死亡し4人が負傷した玉突き事故がありました。

11月6日、水戸地裁では、以前にも同様な事故を起こしていながら、インスリンを注射した後食事をせずに運転をしたためで、事故の危険性は予測できたとして禁錮6年(求刑禁錮7年)の判決を言い渡しました。

この事故は、2012年2月1日の朝日新聞で自動車運転過失致死傷の疑いで逮捕されたことが報道されました。被告は約10年前に糖尿病と診断され、インスリン注射で血糖値を管理していましたが、注射後に必要な食事をとらなかったため低血糖症になり意識を失って起こした事故です。

(063)

法制審議会刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会

危険運転致死傷罪などで13団体からヒアリング

法制審は、「準危険運転致死傷罪」創設や、危険運転致死傷罪の適用要件拡大などを検討しています。京都新聞および下野新聞によると、10月25日・26日に「悪質運転」に対する「危険運転致死傷罪」適用などの厳罰化の検討のため、13団体から非公開のヒアリングを行い、25日には亀岡市事故の遺族、26日には鹿沼市事故の遺族から意見を聞きました。 ヒアリングを行った団体は次のとおりです。なお、25日の6番目の団体は、亀岡と名古屋の2団体が合同で発表しているので、発表団体数は新聞によっては12団体または13団体と書いてあります。

○10月25日(木)

(1) 特定非営利活動法人 KENTO(ケント)

(2) TAV(ティーエイブイ)交通死被害者の会

(3) 北海道交通事故被害者の会

(4) 全国交通事故遺族の会

(5) 特定非営利活動法人 いのちのミュージアム

(6) 亀岡無免許暴走事件の会・名古屋飲酒運転ひき逃げ死亡事故の会

○10月26日(金)

(1) 被害者自助グループ「小さな家」

(2) 関東交通犯罪遺族の会(あいの会)

(3) 飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会

(4) 交通事故被害者遺族の声を届ける会

(5) 特定非営利活動法人 交通事故後遺障害者家族の会

(6) 鹿沼児童6人クレーン車死亡事故遺族の会

亀岡市の遺族らは、無免許運転を危険運転致死傷罪の構成要件に入れることや、大切な家族を亡くした直後の捜査と裁判の負担の重さを訴え、悪質運転をなくすための法改正をあらためて求めました。ヒアリングは15分の予定でしたが40分に延びたそうです。

鹿沼市の遺族は、伊原大芽君の父の高弘さんが、「自分の家族を思い浮かべ命の重みを考えてほしい」と遺族側の思いを述べ、てんかんなど意識消失を伴う持病を隠し運転免許を不正取得して起こした死傷事故に危険雲梯致死傷罪が適用されるよう主張しました。自動車運転過失致死傷罪より罰則が重く、危険運転致死傷罪より軽い「準危険運転致死傷罪」(仮称)の創設が検討されていることについて、「小手先だけの量刑引き上げではなく、20万人分の署名を真剣に受け止めて」と強調したそうです。

(062)

一定の症状を呈する病気等に係る運転免許制度の在り方に関する提言

有識者検討会が国家公安委員長に提出

10月25日、「一定の病気等に係る運転免許制度の在り方に関する有識者検討会」は

提言を小平忠正国家公安委員長に提出しました。第6回検討会の資料のページ番号からは、70ページくらいの提言が出されるかと思われましたが、本文19ページ、資料7ページの簡単な提言でした。第5回の提言素案およびそれまでの議事概要や資料から予想される結論です。

今後の方向性としては、次のように提言しています。

- 運転に支障を及ぼす症状について故意に虚偽の申告をした者に対する罰則の整備が必要

- 自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれが認められる患者について、医師がその判断により任意に届け出ることができる仕組みが必要

- 一定の症状を呈する病気等を理由に運転免許を取り消された者が運転免許を再取得する場合には試験の一部を免除するなどの負担軽減を図るべき

- 一定の症状を呈する病気等に該当する疑いが客観的事実により認められる場合には、その者の運転免許の効力を暫定的に停止するべき

そのほか、物損事故を含む交通事故情報のデータベース化が必要、申請時における診断書の提出義務の導入は不適当なども提言しています。この提言に対して、日本てんかん協会は

声明を発表しました。

(061)

第6回有識者検討会 「提言」をまとめる

25日に警察庁へ答申か

10月16日、第6回「一定の病気等に係る運転免許制度の在り方に関する有識者検討会」が開催されました。「一定の症状を呈する病気等に係る運転免許制度の在り方に関する提言」の最終案をまとめる議論が行われました。新聞報道では「てんかんなど」というようにてんかんのみを病名として表示していますが、提言の題名からみて病名による偏見・差別に配慮して症状を重視している姿勢がうかがわれます。これまでは、当日の資料を

ホームページで公表してきましたが、今回は資料1の提言案は「検討が終了次第、公表します。」とだけ表記されています。前回の資料の提言素案は20ページ足らずのものでしたが、76ページもある提言案になっていることだけは当日のホームページでわかります。提言素案の「おわりに」の文、議事概要、資料などから結論の大筋は予想できますが、

英国のガイドラインや海外での通報義務化による効果やデメリットなどからみて、我が国にあったガイドラインや「一定の症状を呈する病気等」のすべてに対応した医師の任意通告の仕組みなどが具体的な内容がどのようにまとめられ、運転に支障をきたす症状がある人の不正取得を防ぎ、また申告しやすい環境の整備による事故の未然防止策の提言が出されることが期待されます。

(060)

祇園の暴走事故 病気との因果関係はまだつかめず

10月12日の下野新聞によると、京都府警ではまだてんかんと事故の因果関係については結論が出ていないそうです。9月17日のMSN産経ニュースでは、高次脳機能障害ではないかとの疑いが出てきたことが報道されました。しかし、その後、10年前のバイク事故による脳損傷部位からみて高次脳機能障害ではないと分かったそうです。まだ、原因究明は続けられるそうです。

両報道では高次脳機能障害によるパニックと報じられましたが、これを読んだ一般の人々が、高次脳機能障害はパニックを起こしたり切れやすくなると短絡的に理解するおそれがあります。てんかんの場合でも、発作の原因となる焦点が脳のどの部位にあるかで異なる症状を示します。また、高次脳機能障害の人は脳損傷のためてんかん発作も併せ持つことがあります。高次脳機能障害は損傷部位により症状が異なることをきちんと理解せず、てんかんのように病気への偏見をもたれるのではないか気になります。

(059)

日本てんかん学会

運転免許制度の見直しを提言を発表

日本てんかん学会の法的問題検討委員会(松浦雅人委員長)は、9月27日に「てんかんと運転免許に関する提言」最終案(

pdf,157Kb)をまとめました。これを受けて、10月10日開催の学会理事会は「運転免許制度の見直しに関する提言」を正式決定し、11日の学会で発表しました。(

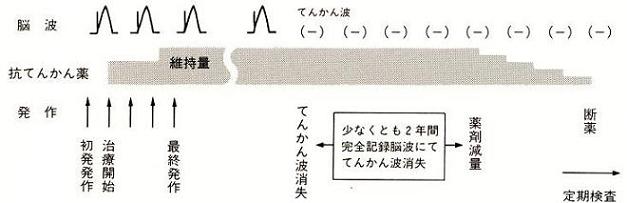

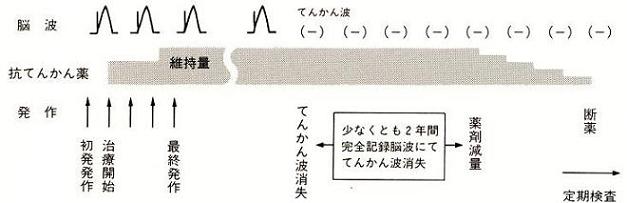

pdf,799Kb)提言の補足説明に主要な問題の簡単な説明があります。提言には、発作のない期間の短縮や、多様な症状に対する取得・更新条件の設定などが盛り込まれています。「再発のおそれがないもの」については免許取得ができることが定められていますが、その運用基準にある条件を科学的根拠や

EU指令など世界の情勢からみて改めるべきと提言しています。提言内容で注目されるものは、発作のない期間を2年から1年に短縮することです。さらにその適用条件についてくわしく述べています。また、大型免許および旅客輸送に係わる免許について世界の情勢に合わせた条件を提案しています。

三井厚労大臣閣議後記者会見概要(10月12日)では、学会提言に対しての記者の質問に次のように答えています。

| (記者)

てんかんについてお伺いします。11日までに日本てんかん学会がてんかん患者の運転免許の取得に関して、これまでは「2年発作が出ていなければ取得できる」というものから「1年発作が出ていなければ取得できる」に変更するように求める提言を出しました。今年、去年とてんかんの持病を持つ運転手による事故が相次いでいて、その事故が続いている流れの中でこのような提言を出されたことについてどうお考えでしょうか。

(大臣)

この問題も重要な問題ですけれども、免許の資格については、重大な事故が起きたのも私は承知していますが、これも我々厚労省だけではなくて、関係省庁ともよく連絡を取りながら結論を出していきたいと思っています。結論といいますか検討していきたいと思っています。事実関係を関係者に聞きながらながら検討していきたいと思っています。

|

学会の講演では、「てんかんと診断できない医師」の問題など、解決策の見いだせていない課題も多く挙げられました。「適切に診断されていない」「てんかんと診断されずに運転している」患者の存在も指摘されました。その背景には、100万人とも言われる患者数に対し、専門医が400人に満たない現状で、非専門医による診断に頼るところが多いことがあります。不安障害と診断され服薬治療を続けた後に検査を受けに来た患者や、2年以内に発作があったにもかかわらず、てんかんと診断されていないケースなどが紹介されました。高齢者では、認知症と診断される例も多いそうです。

自分自身のてんかんの病状や社会的責任を自覚している人にはとっては、このような見直しは望ましいことです。そして、社会参加の道が広がることになると思います。しかし、てんかん発作による事故の多くは、免許取得の際に病状を申告せず病気と真剣に向き合わず社会安全への責任感に欠けている人が起こしています。これを解決するためには正しい申告の促進と運転不適格者を確実に把握することが重要です。これはてんかんに限らず「一定の病気」のすべてに共通することです。10月16日に開かれる警察庁の有識者検討会がこれに答える指針を示してくれることを期待します。しかし、公共交通空白地域や公共交通不安地域に住む「一定の病気」により運転免許が制限されている人が大勢いるのが現状です。公共交通総合連携計画として各地で検討されています。運転免許問題で公共交通空白地域の問題を解決する動きが加速された様子はみられません。また、てんかんのある人の交通運賃割引サービスもほとんどの地域でないのが現状です。

日本日本てんかん協会機関誌10月号の論説(

pdf.111kb)では、免許制限の改正を訴えています。事故を起こした後の厳罰よりも、申告率の向上などによる未然防止こそが目標であり、世界の情勢をみても改正が必要であるとしています。

(058)

法制審議会

危険運転致死傷罪などの検討を開始

法制審議会-刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会の第1回会議が10月2日に開催されました。その概要、委員名簿、配付資料は

こちらをご覧ください。諮問文書(配布資料1)では危険運転致死傷罪という文字はありませんが、配付資料2には危険運転致死傷と業務上過失致死傷等の刑法条文があり、また配付資料7には交通事故被害者団体からの要望書の要旨がありますので、危険運転致死傷罪について審議されるはずです。

まず、自動車運転による交通死傷事犯に対する罰則の整備については、事務当局から、諮問に至った経緯等の説明、配布資料の説明がなされ、それらに対する質疑応答があり、自動車運転による交通死傷事犯に対する罰則の整備については、本年10月下旬を目処に被害者団体からのヒアリングを行い、その結果を踏まえ、第2回会議以降の部会において運転免許制度や意識喪失を伴う一定の病気等に関する説明を聴取しつつ、罰則整備の在り方について審議を行うこととされました。

10月25・26日には、亀岡事故や鹿沼事故などの被害者団体からのヒアリングが行われます。第2回会議は、11月30日(金)午後2時から開催される予定です。

(057)

祇園暴走事故 高次脳機能障害の疑い

9月17日のMSN産経ニュース等の報道によると、今年4月12日、京都市東山区の繁華街で軽ワゴン車に歩行者がはねられ7人が死亡、12人が負傷した暴走事故で、死亡した加害者の会社員(30)について京都府警が、過去の事故で脳に損傷を受け、感情や行動が制御できなくなる高次脳機能障害を負い、暴走事故時はパニックに陥っていた可能性が高いとの見方を強めたことが9月16日に分ったそうです。

高次脳機能障害は、交通事故などによる脳の損傷により、その症状は多岐にわたり、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害等で、脳の損傷部位によって特徴が出る障害です。外から見てわかりにくく自覚症状が少ないため「見えない障害」と言われ、全国に約30万人がいるとされています。従来の身体障害、知的障害、精神障害の三福祉法では定義されていなかった障害の一つです。

高次脳機能障害の症状は人によって異なります。症状によっては、道路交通法施行令第33条の2の3に「一定の病気」で明記されていない病気(障害)で、同施行令では「自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気」の一つとして扱われることがあるはずです。オーストラリアでは、

運転免許に影響する可能性のある病気として大別しても20種類の病名が示されています。さらにくわしい

ガイドラインをみるとくわしい病気の説明があります。当事者に自覚してもらうためには病名を示す必要があるのでしょうが、「危険な病気」という偏見の幅が広がることになります。第5回有識者検討会の関係学会や団体のヒアリング資料では、認知症の人に運転を辞めさせる苦労があげられています。高次脳機能障害も、運転できないことを本人に納得させるのに家族が苦労する病気のひとつではないかと思います。当事者や家族の団体としては

日本脳外傷友の会があります。当ホームページの「書籍の紹介」のサイトに日本脳外傷友の会の「高次脳機能障害とともに-制度の谷間から声をあげた10年の軌跡」(2011年1月発刊)が紹介されています。

(056)

第5回有識者検討会 「提言」の素案を議論

9月19日、第5回「一定の病気等に係る運転免許制度の在り方に関する有識者検討会」が開催されました。当日の資料が警察庁の

ホームページに掲載されました。当日の資料は130ページありますので、まだ十分内容を分析した報告を掲載できませんが、概要を報告します。

資料は、 「一定の病気等に係る運転免許制度の在り方に関する提言」の素案と「一定の病気等に係る関係学会等のヒアリング実施結果」の2種類で、提言素案は次の3つの事項の検討結果をまとめたものです。

- 一定の症状を有する者を的確に把握するための方策について

- 一定の症状の申告を行いやすい環境の整備方策について

- 病状が判明するまでの間における運転免許の取扱について

まだ、現状や取り組みなどの記述がほとんどで、見直しの方向性や改善事項についてなどは(P)(ペンディング)となっているため、どのような検討結果か十分にはわかる状態ではありません。素案の「おわりに」には次のように書かれています。

おわリに

以上、一定の症状を呈する病気等に係る運転免許制度の見直しの方向性に関する提言を行った。

本提言で示した運転免許制度の見直しは、一定の症状を呈する病気等に起因する交通事故を防止する上で、非常に有効であると考えられるものの、こうした問題は、ひとり警察が取組を強化することで解決できるものではない。

例を挙げれば、病気を理由に職場を不当に解雇されるなどの差別・偏見が助長されることのない社会を実現するための国民への広報啓発、自動車を使用する事業主に対する職員の健康管理を含めた注意喚起、すでに一部の地方公共団体が実施している交通運賃の減免制度の全国的拡充によるモビリティ確保など、多岐にわたる取組が必要であり、この問題を真に解決するためには、政府各部門が一丸となって取り組んでいくことが求められている。

今回の提言が、警察庁を始めとする関係者の中で、今後の運転免許制度の在り方に関する検討に生かされるとともに、関係機関・団体が協力・連携して、一定の症状を呈する病気等に起因する悲惨な交通事故の抑止に取り組まれることを強く期待するものである。

|

ここで注目されるのは、「一定の病気等に係る運転免許制度の在り方に関する有識者検討会」という名称の会議ですが、「一定の病気等に係る」でなく「一定の症状を呈する病気等に係る」という表現を提言素案のタイトルと「おわりに」で使っていることです。病名による偏見が広まることへの配慮が見られます。

運転免許制度だけでなく解決すべき幅広い社会環境の問題が山積していること指摘しています。各検討事項についての委員から出された主な意見を読むと、どの問題でも明確な改善方法を提言することは難しいように思われます。

資料2には、関係学会や患者等関係団体のヒアリングに対する9月18日までの回答があります。関係学会として、日本精神神経学会、日本てんかん学会、日本不整脈学会など7学会、関係団体として、全国精神保健福祉会連合会、日本てんかん協会、日本糖尿病協会など7団体の回答が掲載されています。この中には、移動の保障もないままで特定の疾患のみを制限の対象にすることに反対する意見もあります。海外では、20種類の疾患を「症状によっては運転不適性となる可能性がある疾患」として取り上げている国もあります。

なお、法制審議会刑法(自動車運転に係る致死傷犯関係)部会の第1回会議は10月2日に開催される予定です。

(055)

第4回有識者検討会

てんかん限定ではなく「一定の病気」で提言か?

8月28日、第4回「一定の病気等に係る運転免許制度の在り方に関する有識者検討会」が開催されました。当日の資料が警察庁の

ホームページに掲載されました。資料で見る限りでは、てんかんだけを取り上げることなく「一定の病気」を対象として今後のまとめが進むと思われます。「一定の病気等」に関する学会の協力がないとこの問題は進展しないのではないかと思われますが、資料7をみると、てんかんと不整脈を原因とする失神しかありません。予定では9月に提言が出されるはずですが、遺族会が求めた『医師の通報義務』については、今回の検討会の資料等では明らかでなく、2週間後くらい公表される議事概要をみなければわかりません。

9月14日に議事概要が公表されました。議論ではてんかんが中心なっているようですが、てんかんだけに特化するのではなく「一定の病気」全般についてのガイドラインとの作成や診断書の義務づけなどが議論されています。第5回検討会は9月19日に開かれますが、届出(通報)義務まで含めると、第5回検討会ではまとまらないものと思われます。

(054)

第3回有識者検討会の議事概要

医師の通報制度など議論

8月10日、7月26日開催の第3回有識者検討会の議事録が警察庁の

ホームページに掲載されました。医師の通報制度についての議論が中心で、通報制度のさまざまな問題点などが委員から出されたことがわかります。また、栃木県の物損事故管理システムが注目され、28都府県でデータベース化が進められているそうです。医師の届出制度のための英国のガイドラインが我が国でもあることが望ましいという意見が出されています。

米国の糖尿病協会のホームページなどでは運転免許について取り上げていますが、日本ではてんかん学会以外の学会や協会は運転免許制度については、2002年の道交法改正のとき以外は動きがありません。法の平等性からみて、てんかんだけでなく「一定の病気等」に関する学会の協力がないと、この問題は進展しないのではないかと思われます。

第4回検討会は8月28日に開催される予定です。9月の第5回検討会が最終会議の予定ですので、第4回で検討会議でまとめの大筋がわかるものと思われます。なお、第5回が最終会議の予定ですが、10月にさらにもう1回開催の可能性もあるとの情報もあります。

(053)

危険運転致死傷罪を考える超党派の会

刑法・道交法の改正案

8月7日、「危険運転致死傷罪を考える超党派の会」が開かれ、刑法および走路交通法の一部を改正する議員立法による法律案をまとめました。概要は次のとおりです。

- 自動車運転過失致死傷罪の法定刑の引き上げ(刑法211条の2の改正)

自動車運転過失致死傷罪の法定刑を現行の「7年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金」から「10年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」に引き上げる。

- 無免許運転に対する罰則の法定刑の引き上げ(道路交通法117条の2の2の改正)

無免許運転に対する罰則の法定刑を現行の「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」から「3年以下の懲役又は50年以下の罰金」に引き上げる。

- 施行期日等

(1)公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(2)その他所用の規定の整備を行う。

なお、例えば危険運転致傷罪(15年)でひき逃げ(10年)のように併合罪となる場合は、刑法47条により、有期刑の上限は重い刑の1.5倍となりますので、25年ではなく22年6月の有期刑になります。

これらの改正は、京都府亀岡市で集団登校中の小学生と妊婦ら10人が無免許運転の少年の車にはねられた死傷事故を受けて、厳罰化を図るものと思われます。ここでは鹿沼市での事故については関連していません。同会議では、危険運転致死傷罪の適用拡大についても意見が出された模様で、今後の議論が注目されます。

第180回通常国会の

第11回および第12回法務委員会の議事録では、亀岡市と名古屋市の事故が危険運転致死傷罪との関係で議論されてますが、鹿沼事故については触れられていません。

(052)

四日市市踏切死亡事故で中国籍の被害者両親

5340万円の賠償訴訟、8月7日第1回口頭弁論

三重県四日市市の近鉄名古屋線踏切で2010年12月30日、車の追突で自転車を踏切に押し出され、電車にはねられ研修医中本勝昭さん(当時40歳)と中国籍王定祥さん(当時23歳)が亡くなりました。中本さんの父親が歯科医師に対して約1億4800万円の損害賠償を求め、昨年9月6日に第1回口頭弁論が行われましたが、王さんの両親も歯科医師に約5340万円の損害賠償を求めた訴訟を起こし、8月7日、第1回口頭弁論が津地裁四日市支部(斎藤一美裁判官)であり、歯科医師側は請求棄却を求め、争う姿勢を示しました。

(051)

危険運転致死傷罪の法改正検討

衆院法務委員会で法務大臣が方針を表明

8月4日の下野新聞によると、8月3日の衆議院法務委員会で、大口義徳(おおぐちよしのり)議員(公明党、東海ブロック)が、亀岡市での無免許運転の問題から、危険運転致死傷罪の法改正について質問しました。滝実(たきまこと)法務大臣は、9月の法制審議会で法整備に向けた要綱案をまとめるよう指示する方針であると述べました。

法務委員会後、下野新聞の取材に対して、谷博之(たにひろゆき)副大臣は「鹿沼死亡事故も検討対象にに入っている」と述べました。ただし、てんかんなどの一定の病気の無申告者を含めた法改正をするかどうかは検討中でまだわからないと述べました。前法務大臣の表明に基づき、遺族が失望する結論になるか、満足する結論になるか、いずれにしても検討の対象にしなければならないはずです。

栃木県の県都宇都宮市でも、公共交通空白地域が2/3あり、そこに1/3の市民が住んでいます。(公共交通空白地域の定義にはバス停から300m以上または1000m以上離れた地域とする2通りあり、LRT推進を目的とした計画のせいか、300mの定義を採用しています。)栃木県全域さらには全国では、空白地域に住む住民はもっと多いと思われます。今回の事故がきっかけでこの問題解消についての議論が加速された様子がありません。てんかん、脳梗塞、糖尿病など「一定の病気」の病状で運転できない人の暮らしをどうするかの関係機関での検討が求められます。それとともに、患者自身の制度理解と病状自覚や周囲の人々の理解の推進も求められます。

なお、高校生の就職活動の指導において、「てんかん」のみを名指しで特別視するような動きに公的機関も関与している事例も出てきました。日本てんかん協会が危惧していた事態が起こりかねない情勢です。

(050)

第3回運転免許制度見直し有識者検討会

医師の通告制度も

7月26日、第3回

有識者検討会が開かれ、病状によっては運転免許が取得できない「一定の病気」の自己申告以外の把握方法として、「医師の通報義務」などについて議論されました。下野新聞によると、自己申告以外の方法として、①医師による届け出の義務付け、②医師による任意の届け出、③医師以外のすべての人による届け出の義務付け、の3つが提案されたそうです。多くの委員は②を支持したそうです。

「一定の病気」のすべての患者を報告するとなると、アメリカの通報義務のある州のようにある年齢以上を対象にしても、病状の評価はしないで届け出るとなると、「一定の病気」全体としては500万人以上が対象になると思われます。議論の詳しい内容は非公開の会議なので不明です。詳しい内容の公開が待たれます。

(049)

てんかんを申告せず免許証を更新、医師に逮捕状

再三の指導にも適性検査を拒否

読売新聞

YOMIURI ONLINEの7月4日14時31分掲載の報道によると、千葉県柏市の医師がてんかん発作により運転免許更新が認められない状態であるにもかかわらず不正に免許証を更新した容疑で、千葉県警は逮捕状を取りました。県警によると、持病の不申告による道交法違反容疑での逮捕は全国に例がないそうです。柏市内で交通事故を起こしたことで、てんかんであることを把握し、適性検査を受けるように何度も指導したが、医師は「自分には問題がない」として応じなかったそうです。

(048)

運転免許制度見直しの第2回有識者検討会

病状に係る確実な申告の方策を審議

6月26日、「一定の病気等にかかわる運転免許制度の在り方に関する有識者検討会」(座長・藤原静雄中央法科大学院教授)が第2回会合を開きました。当日の資料は警察庁ホームページの

「安全快適な交通の確保」からダウンロードできます。

(※7月19日に「議事概要」が追加されました。第3回は7月26日)

「病状等に係る確実な申告の担保方策について」が審議事項で、事務局から、① 一定の症状を有する者を的確に把握するための方策に関する論点、②一定の症状の申告を行いやすい環境の整備方策、③ 外国における一定の病気等に係る運転免許制度( 申告手続) の3点について説明があり、イギリス、フランス、アメリカのいくつかの州、オーストラリア、中国、韓国ほか外国の免許制度が紹介されました。EUでは統一の基準(EU指令)がありますが、加盟国の国内法は必ずしも一致していないことがわかります。資料では、てんかんについて、欧米では症状により免許取得可能な相対欠格ですが、中国と台湾では絶体欠格であることが示されています。第1回検討会での設立趣旨書によると、『本検討会は一定の症状を有する者が運転免許申請等を行うに当たり、公安委員会が的確にこれらの症状を有する者を把握する方策と併せ、これらの症状を有する者が申告を行いやすい環境を整備するための方策等について提言を行うことを目的として開催するものである。』となっていますが、「鹿沼児童6人クレーン車死亡事故遺族会」が要望している「医師の通告義務」については、ホムペ-ジの資料にはありません。第2回検討会の審議事項に含まれていないためと思われますが、6月27日現在では「未定稿」の資料が多く、まだ十分に資料が収集・整理されていないことがうかがえ、今後の展開が注目されます。

(047)

「発作」で追突事故の米・商務長官が辞任

アメリカの商務長官ジョン・ブライソン氏は、6月9日、ロサンゼルス近郊を運転中に、2台の車に相次いで追突し、当て逃げの疑いで捜査の対象になっていました。日本の新聞では「発作」と報道していましたので、何の疾患による発作かわかりませんでした。しかし、いくつかの英字新聞では、てんかん発作(epileptic seizure)またはてんかん(epilepsy)と報道されていましたので、おそらくてんかん発作による事故と思われます。

この複数の追突事故を起こし休職していたアメリカのブライソン商務長官が6月21日、辞任を発表しました。オバマ大統領に提出した辞表の中で、ブライソン氏は、事故当日に起こした発作が「商務長官としての職務への妨げになる可能性がある」としました。オバマ大統領は、辞表を受理したことを発表したうえで、ブライソン氏と会談しましたが、その様子はテレビカメラには公開しませんでした。

安全運転のための体調管理は一般の人にも言える問題ですが、てんかん発作が治まり正式に免許をを取得している人でも、発作で事故を起こした場合に免許ばかりでなく職も失うことを心配し服薬を続けたり、睡眠不足などの体調管理に気を配るなど人がいます。

(046)

免許取得可能な方は、転院・転医の際には注意を

発作消失期間の証明で混乱も

栃木県支部には運転免許に関する相談が平均して1週間に1件以上あります。くわしい運転免許制度の説明を聞きもう少しすれば免許が取れるかも知れないから治療にがんばります、発作はあるけれど何年も無事故だから免許を持っていてなぜ悪い、家族にも言われて運転をやめたけれど仕事が見つからない、発作が5年以上もなく正式に運転免許を持っているのに通院中とわかったら内定を取り消された、止めてもきかない息子をどうしたらよいか、など様々な相談があります。

相談の中には、通院の都合などで病院や医師を変更した際に、前の主治医からの引継ぎが不十分で、免許取得更新でトラブルになった例が2件ありました。その一つは、てんかんの専門医にかかっていたが発作が治まり通院しやすい医師に代わり、1年目に免許更新の診断書を書いてもらったら、「1年発作がない」と診断書に書かれて警察では更新を認めてくれなかったことがあります。主治医が免許制度にくわしくなく、前任の主治医に確認せずに書いたためであることがわかり、最終的には免許が取得できました。もう一つは、病院が診療科を廃止したため紹介状をもらい新しい病院に移ったところ、紹介状に発作消失期間の記載がなく、受診して日が浅いため現在の主治医では発作消失期間を正確に把握できず、診断書が書けないといわれたケースがありました。

発作が治まり、通院の便を考慮して遠方のてんかん専門医から地元の通院しやすい病院に移るとき、または何らかの事情で転院または転科するときは、治療の継続のために紹介状を書いていただくのが原則です。特に、近い将来運転免許が取れる可能性のあるような状態では、今までの処方や検査結果だけでなく、発作消失期間についても紹介状に書いていただくことを忘れないでください。そして、運転免許を取ろうと思ったら、主治医にきちんと相談し、申請手続きの際は正しく申告しましょう。これは、事故から自分の身を守り他人を巻き込まないためにも大切なことです。

(045)

運転免許制度見直し

有識者検討会が初会合

6月5日、「一定の病気等にかかわる運転免許制度の在り方に関する有識者検討会」(座長・藤原静雄中央法科大学院教授)が初会合を開きました。当日の資料は警察庁ホームページの

「安全快適な交通の確保」からダウンロードできます。次回の検討会は6月下旬の予定です。

「鹿沼児童6人クレーン車死亡事故遺族会」は、医師がてんかんやその疑いのある患者について情報提供する『医師による通告制度』を提案しました。この制度がないと事故が起きてからでなければ無申告者を把握できず、未然防止につながらないという理由によるものです。

日本てんかん協会は、医師として先ず治療を行うのが本務であり、『医師による通告制度』は患者と医師の信頼関係が崩れる、免許を失いたくないために患者が医療から遠ざかる、病名による差別を懸念、国の患者への啓発徹底、申告のしやすさ・交通手段・就職などでの社会参加しやすい『環境づくり』を求めるなどの意見を述べました。

協会は、『医師の通告制度』は問題があり、「第三者による相談・通報」があるとし、アリゾナ州での例を紹介しました。また、『無申告または虚偽の申告により運転免許を取得した者への罰則』については、道交法第117条の4 「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。・・・四 偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者 」で対処できると主張しました。協会の発言内容はこちら(

pdf,910KB)をご覧ください。

以上の内容と、9月までの短期間で提言をまとめることや検討会のメンバー構成などからみて、多種にわたる「一定の病気」の運転免許の可否判断基準を見直すことはなく、無申告者・虚偽申告者対策の検討が課題で、現行制度で正式に申告して取得した人には影響は及ばないのではないと思われます。

6月6日の下野新聞によると、警察庁が2011年までの5年間の全国の事故原因を調べたところ、対象となる「一定の病気」が原因での事故は701件で、そのうちてんかん発作が原因の事故は255件で36%、医師から運転を止められていたのは172人で67%でした。また、検討会資料によると、事故前直近かつ初発発作以降の更新時等における病状等申告の有無は、てんかんでは211人のうち146人(69%)が自分の症状を自覚しながら無申告という調査結果があります。日本てんかん学会誌「てんかん研究」(2009年1月)によると、公安委員会アンケート調査では、施行初年度のてんかん発作による事故はすべて無申告者であったそうです。いずれも、無申告者の事故の占める割合が高いことを示しています。なお、申告者と比較して運転不適格者を含んでいる無申告者の事故率が高いのは当然と言えますが、どれくらい無申告者がいるかは推定はできません。米国の運転免許人口1億8千万人のうち70万人がてんかん患者という

報告があります。

米国てんかん財団(Epilepsy Foundation)によると、アメリカには約300万人のてんかん患者がいるそうですので、てんかん患者の1/4が運転免許を持っていることになります。我が国と比較して発作消失期間がかなり短いなど制度に違いがあるので、米国での比率を単純に日本に当てはめた推定は無理と思われます。

自己申告は、本人(患者)による通告制度ですが、正しく申告(通告)したかを確認することができないことから、遺族会は『医師による通告制度』を提案しました。医師に義務を課す通告制度ができたとしても、医師の義務違反に対して罰則がない限り徹底はしないことが考えられます。しかし、罰則が設けられると、さらに医師が患者を避けるのではないかなどの意見もあります。

米国では50州およびコロンビア特別区のうち6州で医師の通報義務(Mandatory physician reporting)の制度があり、デラウェア州では罰金などの罰則があるそうです。また、通報のネガティブな影響は、カナダやアジア・オセアニアてんかん学会などの医学会で指摘されています。一見効果がありそうに思えますが、海外の制度も分析するなど十分な議論が求められます。

また、協会が求める『環境づくり』は、警察庁の有識者検討会の範囲を超える問題もあり、関係省庁での検討が求められます。栃木県内でも、鹿沼での事故をきっかけに通勤手段を失い失職した、正式に免許を取得しているにもかかわらずてんかんとわかった時点で内定を取り消されたなどの例が支部電話相談でありました。『社会参加しやすい環境づくり』の早期実現は難しく、そのような状況の中で、「有識者検討会」がどのように提言をまとめるか注目されます。

宇都宮市の広報資料によると、栃木県の県都でも、可住地面積の62%が公共交通機関空白地域であり、そこに33%(約17万人)の市民が住んでいます。また公共交通機関が利用できる地域でも、運賃割引制度はありません。県全域では「移動の障害」はさらに深刻な問題になると思われます。また、てんかん患者はいつあるかわからない発作不安から、交通機関があっても利用したがらない、てんかんを発病して引きこもりになったという例もあります。住みやすい環境づくりに向けて、警察庁の検討会だけでなく、さまざまな角度からの検討が望まれます。

(044)

運転免許制度見直し

警察庁に有識者会議設置

道路交通法は、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気については、免許の取得・更新の際に病状の申告を求め、具体的な病名については施行令で示されています。運転に支障が出る可能性のある病名として、統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の睡眠障害などがあります。(施行令に明示されていないその他の病気は、左のメニュー「症状によっては免許が取れない病気」をご覧ください。)

しかし、申告しなくても罰則はなく、運転者の良心に委ねられています。昨年4月18日に鹿沼市で起きたクレー車事故の遺族会が、無申告者への罰則などを求める要望書を法務省に提出したことから、運転免許制度の見直しの有識者会議を設置することを、5月31日に警察庁が明らかにしました。メンバーは、個人情報保護に詳しい大学教授をはじめ、医師、弁護士、評論家ら8人で、6月5日から月1~2回のペースで検討を重ね、9月に提言をまとめる予定です。

委員長の藤原静雄中央法科大学院教授は、行政法や情報法(情報公開、個人情報保護)を専門分野としています。自己申告の不十分さを解決する方策となると、下記のことから「医師の通報義務」が議論されるのではないかと思われます。病気の治療の個人情報を治療以外の目的で使用することなどから、個人情報保護が問題になります。

制度の厳密な適用としては、運転禁止、「一定の病気」でないことの証明、医師による通報義務、自己申告などが考えられます。これらの4つについては次のようなことが考えられます。

- 運転禁止

平成11年障害者施策推進本部(本部長は内閣総理大臣)決定の「障害者に係わる欠格条項の見直しについて」(pdf,176KB)として、63の制度の欠格条項見直しにより、障害者の社会参加と社会の安全を考慮して現在の制度になったので、これに逆行することになる。また、かえって隠れて取得し事故が増えることを心配する意見もある。

- 「一定の病気」でないことの証明

旧道路交通法であった昭和42年4月から「精神病者、精神薄弱者、てんかん病者等でないことの診断書」の添付が義務づけた。病気にくわしくなく簡単に診断書を書いてくれる医師に殺到し、効果がなく11ヶ月で廃止され、「11ヶ月の完全敗北」とまで言われた。

- 医師の通報義務

アメリカとカナダの一部の州、EU15カ国のうち6カ国(出典資料の発行年が不明、2001~2003年頃と思われる)など、情報を報告する制度がある。アメリカでは50州のうち6州のみで行われていて、対象とする下限年齢、てんかんに限定、睡眠障害や糖尿病などによる代謝異常などてんかん以外も対象、医師の義務違反に罰金など、州により異なる。(各州の法律はこちらをご覧ください。)

なお、通報義務化により、患者が通院を避ける、主治医に正しく病状を報告せず病状を悪化させる、医師が診断を避けるなどの指摘がある。アジア・オセアニアてんかん学会では、2000年のニューデリーでの会議で「医師の通報義務は望ましくない(Mandatory reporting is undesirable.)」(pdf,67KB)としている。カナダ医学会誌(1999)には、サスカチュワン州の523名の医師を対象とした調査で、57.6%の医師は運転に適さない患者の通報は躊躇しない、59.6%は医師と患者の関係にネガティブな影響があると感じたという報告があります。

- 自己申告の徹底

自己および他人の安全のためには、視力検査などのように運転能力の判定が容易にできない病気や障害はのある人は、適性検査または医師の診断書により可否を判断するために、自己申告すべきであるが、鹿沼クレーン車事故などで自己申告の限界が指摘され今回の検討に至った。自己申告が徹底しない理由は、生活していけないから嘘をつく、制度そのものを知らない、病気の自覚がない、発作はあるが長年事故を起こしたことがないから申告しないなど、様々な理由があることが支部の電話相談からもうかがえる。

日本の道交法施行令には、明示してある病気のほか、安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気も対象となっているが、具体的な病名等は示されてない。西オーストラリア州のホームページや英国(北アイルランドを除く)のガイドラインなどををみると、症状によっては運転に支障を来す可能性のある病気・障害の範囲は国によって違いがみられる。いずれにしても、てんかん、心臓疾患、糖尿病は重要な病気の一つであることは共通している。

(043)

日本障害フォーラム(JDF)

運転免許等の資格制度と欠格条項についての声明

5月28日、日本障害フォーラム(注)は「運転免許等の資格制度と欠格条項についての声明」を発表しました。声明では、次の2項目について述べています。 くわしくはこちら(

pdf,41KB)をご覧ください。

- 運転免許等の資格取得の可否は、 その人の適性等を適切に判断したうえで決めるべきであって、ある特定の障害や疾患があることのみを理由に制限すべきではありません。

今後の資格制度の見直しや運用にあたっては、あらゆる人の安全や生命を守ることはもちろんのこと、同時に、特定の障害や疾患をもつ人たちが一律に不利益を被ることのないよう配慮し、

障害者団体の意見を十分に聴取してください。

- 国において障害者権利条約の批准に向けた制度改革が行われ、障害者差別禁止法 (仮称) の

議論が行われている中で、障害者に係る欠格条項の見直しの取り組みが、今後とも逆行することのないようにしてください。

日本てんかん協会だけでなく、日本障害フォーラムとしても運転免許について声明を発表したことは意義があります。今後の資格制度の見直しや運用を逆行させないためにも、また、社会の安全のためにも、免許更新時に未申告による不正な取得をしないなど社会的責任を果たすことが求められます。

なお、「鹿沼遺族会」の要望は、適性判断を行う必要がある「一定の病気や障害」のうちてんかんのみに限定していることが問題であると指摘されていますが、「病名や障害名ではなく運転適性を判断して決める」現行の制度が未申告などの行為に対して十分機能せず、不正取得者の発見ができていないことの改善を求めているものです。現行制度で正式に免許を取得できる人が取得できなくなる改正は求めていません。

国の検討会議では、てんかんも含まれる「一定の病気や障害」全体を対象に検討を行っているようです。「自主申告」がきちんと行われていない現状をどう改善していくかが注目されます。

(注)日本障害フォーラム( J DF)とは、全国13の障害者団体・ 関係団体から構成される民間団体です。

・日本身体障害者団体連合会 ・日本盲人会連合 ・全日本ろうあ連盟

・日本障害者協議会 ・DP I 日本会議 ・全日本手をつなぐ育成会

・全国脊髄損傷者連合会 ・全国精神保健福祉会連合会 ・全国社会福祉協議会

・日本障害者リハビリテーション協会 ・全国「精神病」者集団 ・全国盲ろう者協会

・全日本難聴者 ・ 中途失聴者団体連合会

(042)

鹿沼6児童事故で民主党が初会合

鹿沼遺族会とてんかん協会からヒアリング

5月16日、民主党は遺族が求める刑法と運転免許制度の改正を検討するため党内の関係議員による打合せ会合を開きました。初会合には、衆参両院の議員約20人のほか、関係省庁の担当者約100人が参加。遺族会5人と日本てんかん協会の鶴井啓司会長らが出席し、それぞれからヒアリングを行いました。

新聞報道によると、出席した議員からは「なぜ『危険運転過失致死傷罪』が適用できないのか」「意識消失を伴う病気全体で考えるべき」などの意見が出ました。初会合後、遺族会代表の大森利夫さんは「どうして故意犯にならなかったのかということを重点に主張した」と話しました。5回の公判で明らかになった事故に至る経緯などからみて「故意犯」とすべきであるのに「業務上過失致死罪」の判決になったことで、現刑法の規定の限界を感じたためです。

この会議において、財団法人交通事故総合分析センターの交通事故統計年報による事故の実態が紹介されました。その一部を紹介します。全体の人身事故件数に対して疾患による人身事故の割合は小さいですが、事故が起きた場合は死亡事故につながる危険はかなり高いことを示しています。

疾患による年間事故件数(人身事故)

疾患による年間死亡事故件数と人身事故に対する割合

これらの表で、「身障者」とあるのは身体障害者による事故のうち身体障害による何らかの機能の支障が原因の事故、また「てんかん」とあるのは、てんかんのある人による事故のうち「てんかん発作」が原因の事故をカウントしていると思われます。2009年横浜市や2011年(上記統計には含まれない)水戸市で起きた糖尿病による低血糖症での意識障害の死亡事故は「発作・急病その他」に分類されます。てんかん発作など意識を失って起こす事故率は低いが、事故が起きると死亡事故になる割合が高いことを示しています。てんかんでは、全体の事故と比較すると約6倍の重大事故になることがわかります。

なお、免許更新等の手続きの際に未申告であったかどうかは不明です。てんかんでは、事故を起こした人の多くが未申告者であったという報告が「てんかん研究」など出紹介されています。

発作が5年以上消失しても服薬を続行している人は「てんかんのある人」となりますが、正式に免許が取得できます。そういう人の中には、病気である(あった)ことを自覚し体調をみて運転するかどうかを慎重に判断する人もいます。一方、鹿沼事故のように取得条件を満たしていないまま未申告で免許を取得しただけでなく体調に注意を払わない人は事故の危険は高く、正規に取得しても仕事の都合で運転せざるを得ない人も事故につながる危険が高くなると思われます。

(041)

佐賀県での免許更新時の「一定の病気」の申告状況

佐賀新聞に「てんかんと運転免許」という記事がありました。栃木県のように交通機関の不便な地域が多い佐賀県でも、仕事、通院、買い物には自動車が欠かせず、就職でも不利を被ることが紹介されています。

てんかんについては、2007年以降、5件、5件、9件、16件、17件と更新時の申告件数は増えています。2011年の17件はすべて免許が更新されたそうです。

なお、申告義務があるそれ以外の疾患等を含めると、毎年100件を超えているそうです。てんかん発作が原因と疑われる事故は、2008年は1件、2009年は2件、2010年は2件で、すべて物損事故だそうです。なお、佐賀県の県民人口が約85万人です。

(040)

四日市踏切事故、二審も実刑 名古屋高裁判決

2010年12月30日、三重県四日市市の名鉄名古屋線踏切で 、歯科医師が自宅から経営する歯科医院に向かって自動車を運転中、てんかんの発作で意識を失い、踏切待ちをしていた自転車の男性3人に追突。踏切内に押し出された研修医(当時40歳)と中国人実習生(当時23歳)を列車と衝突させて死亡させ、別の中国人実習生にもけがをさせました。

この追突事故で、自動車運転過失致死傷の罪に問われた歯科医師、池田哲被告(47)の控訴審判決が5月10日、名古屋高裁でありました。志田洋裁判長は、運転を差し控えるべき注意義務を怠ったとする原判決に「事実誤認はなく、量刑も不当とはいえない」として、禁錮2年10月を言い渡した津地裁四日市支部の判決を支持し、被告側の控訴を棄却しました。

判決は、てんかんの疾患があり、事故前の2年間余に20回の発作を起こした被告にとって、運転中に発作を起こし車が制御不能となる事態は「容易に予見できた」と指摘しました。弁護側の「予見可能性はなく、執行猶予が相当」との主張を退けました。

(039)

運転適性相談件数が倍増、てんかんは2.6倍増

栃木県警から適正な免許取得促進のための協力依頼

5月9日、支部事務局長が栃木県運転免許センターを訪問し、場長と意見交換を行いました。その席上で、県警本部白井孝交通部長名の「運転免許行政の適正な運用のための協力依頼について」の文書を受け取りました。

栃木県警察では、 現在、 物件事故のデータベース化など再発防止対策を講じていますが、 その一環として運転適性相談窓口を警察署まで拡大した結果、平成23年中に取り扱った一定の病気に関する相談件数は、1,229 件で、うちてんかんに関するものは248件と全体の20.2%でした。相談件数が平成22年の621件から608件増、てんかんに関するものが96件から152件増で、平成22年はてんかんに関する相談は全体の15.6%でしたので、大幅に増加しました。

支部への電話やメールによる相談では、事故後1年間の相談件数約50件(同一人物からのものは1件とカウント)のうち約6割が運転免許に関するものでした。それ以前は、止まらない発作に関する医療相談がほとんどで、運転免許に関する相談は1%前後でした。

自動車等の運転に影響を及ぼす一定の病気(統合失調症、てんかん、無自覚性の低血糖症、不整脈、失神、そううつ病、睡眠障害、脳卒中、認知症など)にかかっている方の「運転と自己の病気に関する意識」が徐々に変わりつつあると思われます。

県警からの協力依頼の内容は、次のとおりです。

- 運転免許の取得時又は更新時には、警察に自己の病状を正確に申告すること。

運転免許の取得又は更新において警察に提出する申請書には、病気の症状の申告欄があります。当該申告欄に自己の病状を正確に申告するよう助言や指導をお願いします。

- 運転免許を取得する前に必要に応じて警察に相談すること。

栃木県運転免許センター又は各警察署には、運転適性相談窓口が設置されており一定の病気にかかっている方の相談を受け付けています。運転免許の取得を検討されている方には、警察の運転適性相談窓口で相談を受けるように周知してください。

- 医師の指示、処方箋に従った自己管理に努めること。

自動車等を運転する場合は、医師の注意事項や指示事項に従っていただくとともに処方箋を受けている方については、用法どおりの適時・適切な服用により自己管理に努めるよう助言や指導をお願いします。

また、自動車等の運転に不安がある場合は、 速やかに医師に相談するように指導をお願いします。

- 自動車等の運転に支障がある場合、自動車等の運転を控えること。

処方された薬を飲み忘れたときや強い疲労感を覚えたとき、睡眠不足等により体調がすぐれないとき等は、自動車等の運転を控えるように助言や指導をお願いします。

- 運転免許を保有しているが自動車等の運転に支障がある状態が続く場合は、警察に相談すること。

運転免許を保有している方で、 自動車等の運転に支障がある状態が長期間続いたり、頻繁にある場合は、運転免許の保有について警察の運転適性相談窓口まで速やかに相談していただくように助言や指導をお願いします。

- 警察の各運転適性相談窓口では、ご家族からの相談も受け付けていること。

運転免許の適正な運用には、そのご家族の協力が何よりも不可欠であります。不安な点などがある場合は、本人に代わって、ご家族が運転適性相談窓口までご相談されますよう助言や指導をお願いします。

- 各種会合及び広報誌等を利用した周知を図ること。

上記1から6の事項については、貴支部開催の会合等の席上や貴支部作成の広報紙に掲載するなどしていただき、周知を図ってください。

(038)

二審でも禁固2年の実刑判決を支持

松江市での2名死傷事故

2012年4月20日、22歳(当時)の女性が島根県松江市でてんかん発作があることを認識しながら、意識障害を起こし歩道に乗り上げ、53歳の男性が約3時間後に死亡、52歳の女性も打撲などの軽傷を負うという事故がありました。弁護側は一審の禁固2年の実刑判決に対して、一審後に遺族との間で民事裁判の和解が成立し、損害賠償金が支払われたことや、被告が謝罪を続けていることを考慮し、実刑ではなく執行猶予付き判決を求めていました。しかし、二審でも、抗てんかん薬を処方通り服薬せず、免許更新時に申告しなかったことを重視し、一審判決を支持しました。(

関連情報)

(037)

免許制度改正を検討

警察庁、有識者懇談会を設置

警察庁の片桐裕長官は19日、運転に支障を及ぼす可能性がある病気の人の免許取得制度の法改正などを検討するための有識者による懇談会を設置する方針であることを明らかにしました。

片桐長官は「道路交通の安全、病気をもつ人の社会参加、プライバシーの保護にはきわめて慎重な検討が必要」とし、有識者から幅広く意見を求めるとしています。有識者懇談会のメンバーは大学関係者や法律家、医療関係者らを考えているそうです。また日本てんかん協会や事故遺族にも意見を求めるそうです。

正式に免許を取得したてんかんのある人からは、道交法が改正され免許が取得できなくなるのかという不安の声が栃木県支部の電話に寄せられています。平成11年(1999年)8月9日の障害者施策推進本部決定の「障害者に係る欠格条項の見直しについて」(

pdf,176KB)がきっかけで、60以上の免許・資格制度が見直され、絶対的欠格から相対的欠格に様々な制度が改正されました。すなわち、病名や障害名で取得を制限するのではなく、症状や状態によりそれぞれの資格や免許による行為ができるかで判断する方向で改正されました。

したがって、この障害者施策推進本部決定を反故にしない限りは、適正に免許を取得している人が免許が取得できなくなることはあり得ません。一方、下記の日本てんかん学会の声明にあるように、当事者は社会的責任を自覚し責任ある行動をとることが厳しく求められます。

(036)

日本てんかん学会が声明

てんかん患者や家族は免許取得・更新条件の厳守を

京都市祇園のてんかん治療中の患者による暴走事故を受けて、てんかん治療に関わる医師でつくる日本てんかん学会(兼子直理事長)は19日、「てんかんの病態は多様であり、運転適性は個々に判断されるべきである」との声明(

pdf,196KB)を発表しました。また、てんかん患者や家族に向けては「改正道路交通法の免許取得・更新条件を厳格に順守する必要がある」と呼びかけました。

(035)

鹿沼クレーン車事故から1年

いっそうの交通安全に向けて

4月18日の事故現場

壊された作業場の小屋は新しくなり、植え替えた生け垣も育ったが・・・

ご冥福を、合掌

(034)

京都市の繁華街で軽ワゴン暴走、8名死亡

運転者はてんかん治療中、関連の早急な解明を

4月12日午後1時ごろ、京都市東山区の繁華街の交差点に軽ワゴン車が突っ込み、歩行者7名と運転者自身の8名が亡くなり、11名が負傷する事故が起きました。運転者が最近てんかん発作が何回かあったことから、発作が原因とも考えられ調査しています。交差点の前でタクシーに追突し、そのまま他の車を追い越したりクラクションを鳴らしながら走り続けて大惨事を起こし、電柱に衝突して本人も亡くなったそうです。発作が原因かどうかを慎重に調べるそうで、13日朝の時点では明らかではありません。運転手者は最近発作が何度か出るようになり治療中でした。転職の相談を家族ともしていたそうですが、発作の状況から先ず運転を直ちにやめ免許を返上することが最初のとるべき行動であったと思います。なお、

日本てんかん協会は、4月13日付で声明文を発表しました。

4月13日の下野新聞では、第1面のトップ記事のほか、2面と3面でも大きく扱っています。第1面では、『同容疑者の勤務先の経営者は、取材に対し「病気のことは知らない」としている。』としていますが、第3面には、『これまで発作は自宅で起きていたが、「運転中に起きたら大変なことになる」と考え、仕事で運転をしなければならないなら転職しようと家族と決め、勤務先と相談した。しかし、会社に病気のことを説明すると「事故を起こしても会社の責任ではないと一筆書いて欲しい」と言われたという。』としています。どちらが正しいのか、まだ情報が混乱しているようです。他にも、発作が起きたのは最近である、数年前に診断され年1回程度発作があるなど、報道では矛盾する例も見られます。とにかくどれが正しい情報なのか明らかにして欲しいと思います。

日本てんかん学会の「てんかん研究」(第26巻3号、2009年1月)には、公安委員会から提供されたデータの分析結果が掲載されています。てんかん発作による事故は、毎年70件台のようですが、2007年は176件でした。政府統計によると、2007年の交通事故件数は約83万件で、てんかん発作による176件の事故は全体の0.02%に当たります。(ヨーロッパでは意識消失による2000件の交通事故の約4割がてんかん発作による事故という

調査例がありますから、糖尿病になどによる低血糖症、失神、心疾患などをあわせると、意識消失による事故はこの2.5倍ある計算になります。なお、

Ⅰ型糖尿病患者家族の会の2002年の勉強会では、警察庁の担当者は低血糖による事故は1年に2回くらいはあるとしています。)未申告者の人数の推定は困難ですが、1万人以上が適正に免許を取得し、全体の免許取得者が約8千万人ですので、未申告者と適正取得者も含めたてんかん患者の事故率は全体の平均より低いと思われます。しかし、意識消失による事故は大事故につながる可能性がありますから、事故率が低いといってもその対策が重要です。失われた生命は戻っては来ません。事故の未然防止のためにも、早期に事実関係が明らかにされ、今後の教訓や対策に反映されることを願わずにはいられません。

(033)

無責任な運転者に対する厳罰を求めて

鹿沼クレーン車事故遺族会が要望書提出

4月9日、鹿沼市で起きたクレーン車事故遺族会は、無責任な運転者に対して厳罰を求める署名活動を行い、17万人の署名を集め、要望書とともに法務大臣と国家公安委員長に手渡しました。要望項目は次の2点です。

- てんかん無申告の運転免許不正取得者による死傷事故に対し、危険運転致死傷罪が適用となるよう、刑法の条文改正を要望します。

- てんかん自 己申告の運転免許制度の問題に対し、確実に不正取得が出来ない運転免許交付制度の構築を

要望します。

(032)

病名による差別はしないでください

日本てんかん協会も要望書提出

遺族会の要望が、運転免許の不正取得者に対する法改正の要望ですが、いずれも対象をてんかん患者に限定した法制度改正の要望となっていることから、日本てんかん協会は、病名による差別を懸念して、4月9日法務大臣と国家公安委員長宛に「刑法および運転免許に関する要望書」を提出しました。要望項目は次の3点です。

- 運転に不適切なのは病気の症状(状態)であり、病気そのものや病気のある人ではありません。病名による差別はしないでください。

- 病気のある人に、症状(状態)によっては運転できないという社会的責任を適切に自覚するための方策を、関係機関と協力をして一層推進してください。

- 病気の症状(状態)のために運転免許証が取得できない場合には、その状態にある人の生活の不便を補填する施策を、関係省庁と協力をして推進してください。

なお、詳細については、

日本てんかん協会新着ニュースをご覧ください。

(031)

物損事故データベース運用を開始

運転に支障をきたす「一定の病気」の有無の捜査

鹿沼市での児童亡事故を受け、県警が事故の再発防止策として整備を進めてきた物損事故情報のデータベース「物件事故情報管理システム」の運用を3月30日から開始しました。事故を頻繁に繰り返す運転者を早期に把握し、運転に支障をきたす恐れのある「一定の病気」の有無の捜査などを強化するためです。物損事故の日時や場所、形態、当事者などの情報を警察官がパソコンで入力し、情報は県内19署などで共有化され、事故を頻繁に繰り返す運転者を把握した場合、持病の有無などの確認を行うそうでする。

今回の事故がきっかけでてんかんばかりが注目されていますが、糖尿病による低血糖症での死亡事故もこの1年間で数件が報道されています。道交法の施行令で定められている運転免許で問題になる「一定の病気」とは、精神障害(統合失調症、そううつ病ほか)、てんかん、神経起因性失神、不整脈、ペースメーカー埋め込み、低血糖症(無自覚性低血糖症、肝疾患、インスリン自己免疫症候群ほか)、睡眠障害、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など、様々な病気が対象になります。

「一定の病気」を「持病」と報道されることが多いようです。「持病」とは「持って生まれた病気」ではありません。なかなか治らず長期間の治療を必要とする病気ということです。正式に運転免許を取得した後初めての発作が起き事故となった割合が、てんかんでも1~2割はいるそうです。

このような病気がある人がすべて運転に支障があるわけではありません。運転に不安を感じたら、先ず主治医に相談し、各警察署や運転免許センターにある「運転適性相談窓口」に相談しましょう。相談窓口は免許更新時でなくても利用できます。他人に危害を与えるばかりでなく、自爆事故で家族を残して亡くなる危険もあります。社会の安全のために、自分の病気は自覚し社会的責任を果たしましょう。

なお、県警は把握している物損事故は昨年1年間で5万件以上あるそうで、過去5年間のデータを入力するには相当な時間がかかると思います。悲惨な事故の未然防止に役立つことを期待します。

(030)

法改正署名、10万人を突破

昨年12月23日開始以来3ヶ月で

下野新聞によると、3月25日、第8回目の街頭署名活動が茂木町の「道の駅もてぎ」で行われ、数百人が署名をしました。署名集めは遺族の友人・知人、学校関係者、鹿沼市内の自治会などが支援し、全国各地からも郵送されて来ています。現在、10万1400人の署名が集まったそうです。遺族会としては4月に署名簿を国に提出する計画です。

(029)

「低血糖症による意識障害」ひき逃げに無罪判決

3月22日の新聞よると、2009年に横浜市で自転車の高校生を軽自動車ではねて逃げたとして道路交通法違反(第72条第1項、ひき逃げ)の罪に問われた男性に、21日、横浜地裁は「低血糖症による意識障害」の責任能力を認めず無罪(求刑1年)を言い渡しました。この事故は9月1日に起き20日に高校生は亡くなりました。

糖尿病などによる無自覚性低血糖症は、治療経過や症状によっては運転免許取得が認められません。神奈川県警では自動車運転過失傷害(刑法)とひき逃げ(道交法)で逮捕したのですが、自動車運転過失致死傷罪(刑法第211条第2項)や運転免許資格(道交法第90条第1項)についてはどうなったか触れている新聞が今のところ見つかりません。また、男性の意識障害による事故歴、低血糖の自己管理、糖尿病の病歴については新聞報道ではわかりません。

日本経済新聞によると、弁護側は事故が起きたことでは争わず、男性が低血糖症で事故が起きたことが認識できなかったとして、無罪を主張していたそうです。一方、読売新聞によると、男性は1988年に糖尿病を発症、インスリンを自分で注射するなどし、運転歴は20年以上だったそうです。検察側は、男性は事故直後も安定走行をしており、「現実を認識する能力に問題はなかった」と主張していたそうです。

ヨーロッパでの2000件の意識消失事故の原因調査では、てんかん37%、失神(不整脈、起立性低血圧症など)23%、糖尿病(低血糖症)17%、心疾患9%、脳血管障害8%、その他6%となっていてます。これらの病気をもつ人々の社会的責任の自覚が望まれます。

尊い命が奪われました。亡くなられた高校生のご冥福をお祈りいたします

(028)

交通事故原因査の専従捜査班を新設

栃木県警幹部異動内示

3月5日、栃木県警は警部以上の幹部級ら2490人の異動の内示をしました。昨年4月18日に鹿沼市で6人の学童死亡事故がありました。そのような事故の再発防止策の一環として、運転に支障をきたす一定の病気を抱えて事故を繰り返す運転者の把握や捜査のため、交通指導課に3人の専従捜査班を新設するそうです。また、事故遺族や犯罪被害者への専門的な心理ケアを担う臨床心理士も犯罪被害者支援室に初めて配置するそうです。

(027)

てんかん患者と運転免許

日本てんかん学会特別セミナーで議論

2011年10月6~7日、新潟県で第45回日本てんかん学会が開催され、その特別セミナーで「てんかん患者と運転免許、スティグマの克服へのみち」が議論されました。業界紙「Monthlyミクス」2012年1月号にセミナーの報告があります。4ページの短い記事ですが、以下のことが紹介されています。 くわしくは、ダウンロード(

pdf,1.39MB)してお読みください。

2011年の公安委員会の報告による事故事例を踏まえ、現場の警察官からは「医師から警察へのてんかん患者の連絡を義務化した方がよい」「単純部分発作についても一定期間運転できないよう、運用基準を改定すべき」「過去5年間は発作がなければ診断書の再提出は不要であるが、そのような人でも定期的(1~2年ごと)に提出させるべき]

などの厳しい声もあがっているそうです。また、てんかんのある人の取扱件数(公安委員会)や事故件数も紹介されています。また、欧米の状況も取り上げられています。欧米とも、日本に比べててんかん患者の運転免許取得へのハードルは低いようです。てんかん学会専門医のアンケートでは判断基準への指摘が多くあり、判断基準については「たまたま再発した発作で直ちに取り消しになるのは理不尽」「判定保留期間が6ヶ月は短すぎる」「無発作期間が2年は長すぎる」「初回発作は例外的に規定すべき」「大型免許や第二種免許の規定を再考すべき」「基準が厳しくなることを危惧する」などの声もあるそうです。

今回の事故による患者の意識では、「てんかんに対する視線が冷たくなった」「就職に際して運転免許の提出が求められた」「実は運転していたとカミングアウトした」「実際に申告した」「条件を満たすよう、発作コントロールの意識が高まった」などの変化が見られたという回答が多くみられたそうです。

(026)

法改正署名、5万人を突破

昨年12月23日開始以来2ヶ月で

鹿沼市で2011年4月18日、登校児童6人がクレーン車にはねられ死亡した事故で、刑法および道交法の改正を目指し遺族が取り組む署名が、2月18日までに約5万1千人になりました。事故から1年となる4月にその時点で集まった署名簿を国に提出する予定です。署名は2つに分かれていてます。一つは、てんかんを隠して免許を不正取得した後、死傷事故を起こした場合、自動車運転過失致死傷罪より重い危険運転致死傷罪を適用可能にする。もう一つは、てんかんを隠しての運転免許の取得を防ぐ制度をつくることです。

鹿沼市内の小中学校関係者や町内会からも集まり、青森や高知など県外からも届いているそうです。2月12日には小山市の「道の駅思川」で5回目の街頭活動を行いました。次回は26日、宇都宮市陽東のショッピングモールで行うそうです。すでに関係学会等では検討を始めているそうですが、この署名がどこまで反映されるか注目されます。

(025)

糖尿病の低血糖による意識消失が原因

昨年8月、玉突き事故で3人死亡

2月1日の朝日新聞によると、水戸市の国道で昨年8月、3人が死亡した玉突き事故で茨城県警は31日、最初に衝突した乗用車を運転していた容疑者を自動車運転過失致死傷の疑いで逮捕したと発表しました。調べに「運転中に意識を失った」と話しているそうです。県警によると、容疑者は昨年8月6日午後7時10分ごろ、信号待ちの軽乗用車に衝突し、乗っていた男性3人を死亡させた疑いがあります。10年前に糖尿病と診断され、インスリン注射で血糖値を管理していたが、捜査関係者によると、事故当日は注射とともに必要な直後の食事をとらなれかったため、低血糖による意識障害が起こった可能性があるそうです。

道路交通法第90条では、「発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの」には免許を与えないとし、施行令第33条2の3で具体的な病名や障害が示されています。それは、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、睡眠障害などがあります。それらの病気や障害のすべてではなく、状態によってこの対象となります。

- 精神障害、てんかん、再発性の失神(神経起因性、不整脈、ペースメーカー、起立性低血圧等)、無自覚性の低血糖症(糖尿病等)、睡眠障害、脳卒中、認知症などの病気等ごとの判断基準は山形県警察の適性相談窓口または北海道警察「運転免許試験関係」をご覧ください。北海道警察のサイトには、各障害や病気別の診断書、主治医の診断書や適性検査による判断などのくわしい資料が公開されています。

ヨーロッパでの2000件の事故の分析では、事故率はてんかんが最も高く、糖尿病ではその半分程度、そのほか脳血管障害などがあるそうです。無自覚性の低血糖症は糖尿病患者にもみられ、関係学会での発表では糖尿病患者の0.5%は意識障害で事故の経験があるそうです。糖尿病は2006年の調査では約250万人いるそうですので、未成年の患者も居ますが、単純に考えると1万人くらいが意識消失により事故を起こすことになります。なお、絶対欠格であった1984年の日本てんかん協会の調査では、免許取得可能な年齢の約2600名で運転免許を持っている(いた)が25%、もっている(いた)人の約16%が運転中に発作を起こしたことがあるいう統計があり、成人患者の4%が運転中に発作を起こしたことになります。別の調査結果もあり、正確にはわかりませんが、てんかんのある人の中には、知的障害、自閉症、高次脳機能障害などが原因で運転できない人がかなりいます。糖尿病でも子供の患者がいますが、てんかんのある人が100万人として、こういう人や子供を考慮しても、糖尿病患者の場合に匹敵するかそれ以上のてんかんのある人が事故を起こしていることが考えられます。

(024)

鹿沼市クレーン車事故の署名、2万8000人

鹿沼市で2011年4月18日、登校児童6人がクレーン車にはねられ死亡した事故で、刑法および道交法の改正を目指し遺族が取り組む署名活動への協力が県内外に広がっています。自治会やスポーツ関係、仕事仲間など遺族との縁に加え、

インターネットのブログなどを通じて署名簿が寄せられています。2011年12月23日から計4回の街頭活動を開始し、1月29日には4回目の署名活動を3回目と同じ宇都宮市のショッピングモールで行いました。開始約1カ月4回の署名で計2万8千人になりました。一方、県内の大型商業施設では「個人的な活動は断っている」などの理由で署名活動の協力が得られないケースもあり、遺族は場所の確保に理解を求めています。

(023)

鹿沼市クレーン車事故の署名、1万人を超える

昨年4月18日に鹿沼市樅山町で登校中の学童6人がクレーン車で亡くなった事故の遺族会が、危険運転致死傷罪の適用範囲拡大と運転免許制度の改正を求めて、12月23日から署名活動を開始しました。23日と24日は鹿沼市内で5400人分を集めました。そして、1月8日に3回目の署名活動をJR宇都宮駅東約2キロにあるショッピングモールで行いました。宇都宮市内では多くの買い物客が集まるところです。遺族11人とボランティア約30名が呼びかけ、約2000人の署名を集めたそうです。この3回の署名活動と郵送分をあわせると1万800人分が集まったそうです。

(022)

鹿児島多重衝突事故、禁固2年4月の判決

1月6日、昨年10月19日鹿児島で起こった多重衝突事故の判決公判が開かれ、求刑3年6月に対して、禁固2年4月の実刑判決でした。軽くなった理由は、被害者(死者1名、重軽傷者4名)に対する任意保険による賠償と被害者へ詫び状などが理由のようです。

12月15日の公判を傍聴した方の情報によると、小学5年生から20歳くらいまでは毎年2、3回、その後1年に1、2回の発作を起こしていたこと、それでも職業運転手としてトラックを運転していたとのことでした。そして、自分がてんかんであるということを知ったのは、昨年2月の意識を失って電柱に衝突する自損事故のあと病院で診断を受けた時で、その時が自分の病気についての初めて説明だったと証言したそうです。また、証言台に立った母親は、息子がてんかんであることを全く知らず、10月19日の事故で初めて知ったと証言したそうです。

ヨーロッパでの意識消失による交通事故2000件の分析では、てんかんが37%、失神が27%、糖尿病が17%、心疾患が9%、脳血管障害が8%、という報告があり、確かにてんかんによる事故の割合が多いようです。また、事故率は一般の人と比較して同じかむしろ低いが重大事故になりやすいという指摘もあります。

発作がてんかんによるものか、虚血性の失神や無自覚性の低血糖症によるかはどうであっても、「発作により意識障害または運動障害」がある者は道交法第90条と施行令第33条により運転できないはずです。被告は現在38歳です。どうしてこんなに長期間にわたって医師から病気の説明がなかったのか、また本人・家族が発作による生活の支障や危険を自覚していなかったのか疑問が残ります。

(021)

鹿沼クレーン車事故、懲役7年確定

遺族の会、宇都宮市でも署名活動

法定刑上限の懲役7年を言い渡した宇都宮地裁判決について、弁護、検察側とも控訴期限までに控訴せず、1月5日に刑が確定しました。また、被告は2008年4月に鹿沼市御成橋交差点で乗用車で児童に重傷を負わた「居眠り運転」の禁固1年4月の4年間の執行猶予期間中でした。地検は執行猶予の取消しを地裁に請求する方針です。

鹿沼児童6人クレーン車死亡遺族の会は、昨年12月から、危険運転致死傷罪の適用範囲拡大などを求めた署名活動を鹿沼市内で開始しました。1月8日には宇都宮市陽東町の

ショッピングモール「ベルモール」で署名活動を行うそうです。

(020)

鹿沼児童6人クレーン車死亡遺族の会

危険運転致死傷罪改正等の署名活動を開始

12月23日、鹿沼児童6人クレーン車死亡遺族の会は、事故現場に近いスーパー「ヤオハン樅山店」において、①てんかん無申告の運転免許不正取得者による死傷事故に対し、危険運転致死傷罪が適用となるよう、刑法の条文(刑法 第208条の2)改正、②てんかん自己申告の運転免許制度の問題に対し、確実に不正取得が出来ない運転免許交付制度の構築、の2種類の要望署名活動を行いました。

店の協力で店の前面にテーブルを並べて署名を集めるとともに、駐車場内にも担当者を配置して行いました。店の正面付近だけでも15人くらいのスタッフはいましたので、その数倍の人が署名を集めていたようでした。テーブルに立ち寄って署名をする人、駐車場で署名をする人など、関心は非常に高いようでした。翌日は鹿沼市の中心に近い睦町のホームセンター・ビバホーム鹿沼店で行います。

※ 25日の下野新聞によると、2日間で約5400人の署名が集まったそうです。

危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)

自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される刑法208条の2で規定している犯罪。第208条の2は、第1項の罪と第2項の罪とからなり、第1項は、飲酒運転、スピード違反、無免許運転などの未熟運転のように、運転行為自体が危険運転にあたる場合であり、第2項は、特定の相手方または場所との関係で危険運転となる場合であり、割込み、幅寄せなど通行中の人や車に著しく接近したり、赤信号をことさらに無視するとともに、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する場合である。なお、「居眠り運転」「脇見運転」「過労運転」などは含まれていない。今回のケースも現行の構成要件からは適用が難しく通常の自動車運転致死罪で起訴された。2001年の刑法の新設されたときは「四輪以上の自動車」と限定されていたが、2007年(平成19年)5月17日成立の法改正(刑法の一部を改正する法律、平成19年5月23日法律第54号)により「四輪以上の」の文言が削除された結果、原動機付自転車や自動二輪を運転して人を死傷させた場合にも危険運転致死傷罪が適用されることになった。

免許取得の事前取り締まり

旧道交法のとき、悲惨な事故をきっかけに、自動車の免許申請および更新にあたって、「精神病者、精神薄弱者、てんかん病者等でないことの診断書」の添付が1967年4月から義務付られたが、診断書欲しさに、病状にくわしい専門医から非専門医に転医し再発・悪化、簡単に診断書を書いてもらえる医師に依頼するなどの例があり、翌年3月1日をもって11ヵ月で廃止され、「11カ月で完全敗北」の異例のケースと報じられたことがある。その当時、免許申請および更新の手続をとる人は年間900万人、これら欠格事由の該当者は1%、9万人前後といわれていた。

2000年には、「全国交通事故遺族の会」が、糖尿病、てんかん、筋ジストロフィーなどに対しての安易な免許証交付に反対し、免許資格の判定を厳格に行うために、発行者側に万全な体制が必要であると、意見表明をしている。

米国、カナダ、オーストラリアなどでは、免許取得可能な発作消失期間は州によって異なっている。米国では医師の「通報義務」(mandatory reporting)が制度化されている州は6州である。またカナダでも一部の州で制度化されている。

医師の通報義務については、運転免許を取得したいために主治医に「発作は起きていない」とウソを言い、病状を悪化させたり、医師との信頼関係が崩れることから慎重にすべきとの意見もある。また診療中の患者をすべて報告するというのは、糖尿病、精神病、睡眠障害など多くの疾病についても同様に行う必要があり、約60ある免許・資格制度のすべてを見直す必要があること、個人情報保護の関係などから議論が進まないのが現状と思われる。

(019)

クレーン車死亡事故、懲役7年の判決

12月19日、宇都宮地方裁判所で10時に開廷、判決は自動車運転過失致死傷罪の最高刑の7年で「禁固」ではなく「懲役」でした。

本人は、過去4回の公判の時より疲れた表情で服装も頭髪等もやや乱れ、やつれた印象でした。大木弁護人は控訴しないことを被告に確認しています。

判決理由は、次のとおりです。

- 今回も含め12回の事故、そのうち5回は発作が原因であるにもかかわらず、運転をやめず、原付、普通自動車、自動2輪の免許をに取得しただけでなく、さらに大型特殊車両の免許まで取得した行為はきわめて身勝手である。

- 自分の利益や都合を優先させ、複数の医師の警告も無視しウソをつきとおしてきた。

- 過去の事故ならびに当日朝の以下の常識では考えられない行動からは、てんかんと真摯に向き合うという姿勢が感じられない。

- 前夜服薬を忘れ、3時間余しか睡眠と取らず、発作がおきそうと自覚していた。

- それでも、現場まで近いから何とかなると思った。

- そして、現場で発作を起こしたら何とかなると思った。

- てんかんであることによる疎外感や劣等感や人並みの生活をしたいとの思いは、情状酌量に値しない。

- 6人の未来を奪い、てんかんのある人への偏見を助長する行為で社会的影響はきわめて大きい。

最後に裁判長は、判決文とは別に、これを社会的教訓として忘れないで欲しいという趣旨の発言をしました。

遺族は、危険運転致死罪の適用拡大と自己申告の免許制度の改正を訴える

署名活動を23日から鹿沼市内で始めるそうです。(※)亡くなった大森卓馬くんの父利夫さんは、「判決は、てんかんという病気を処罰したのではなく、被告の身勝手を処罰した。今後の署名活動などでも、てんかんの持病を抱えながら社会でがんばっている人を排除しようとするのではなく、被告のように法律の抜け穴を抜けていく人をなくす活動をしたい。」と述べています。また、井原大芽くんの父高弘さんは、「被告が免許を取れなければ加害者にならなかった。この判決を機にてんかんの持病を抱えながら無申告で運転している人が思いとどまり、加害者にならないように活動していきたい。」と述べています。

(※)23日:ヤオハン樅山店(鹿沼市樅山町43-1) 24日:ビバホーム鹿沼店(鹿沼市睦町287-1)

(018)

クレーン車死亡事故、遺族34人が賠償請求

12月9日、遺族34人が被告、母親、勤務先事業者に慰謝料など3億7800万円の損害賠償を求める訴えを宇都宮地方裁判所に起こしました。なお、2008年4月に被告が起こしたてんかん発作による人身事故の原因を居眠り運転とした県警については「捜査が尽くされていれば今回の事故が起きなかったという因果関係の証明が難しい」として被告とすることを断念しました。

下野新聞などによると、亡くなった大森卓馬君のお父さんの大森利夫さんは「子どもに値段が付けられてしまったようで悔しい」と心境を吐露しています。「尊い命に値段が付く」ような事態を未然に防止することが課題として残されたことを、改めて重く受け止めたいと思います。

(017)

判決を不服として控訴

四日市踏切事故の歯科医師

12月2日の下野新聞によると、自動車運転過失致死傷罪で11月30日禁固2年10月の禁固刑を言い渡されましたが、歯科医師は12月1日までに判決を不服として控訴しました。

(016)

四日市踏切事故の歯科医師に禁固2年10月の実刑判決

三重県四日市市で2010年12月30日、踏切待ちをしていた自転車の3人が車に追突され、押し出されて踏切内で電車にはねられ2名死亡し1名が負傷した事故で、津地裁は11月30日、自動車運転過失致傷罪で禁固2年10月(求刑5年6月)を言い渡しました。

弁護側は「夜の発作は妻から聞いて知っていたが、昼間に起こるとは認識していなかった。主治医から十分な説明を受けていなかったので過失はない」と無罪を主張していました。検察側のよると、過去に多数回発作があったそうですが、それが夜間のみかはっきりしない報道もありますが、裁判長は昼間も起きるとみなして判決を言い渡したとの報道もあります。運転免許の適格条件では、「2年間の経過観察後、発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化のおそれがない」なら運転免許は取得できます。これは主治医が判断することであり、免許取得や更新の際は持病を申告すべきあり、夜間のみ発作が起きると自己判断して運転することは許されないはずです。歯科医師が道交法の制度を理解していたか気になります。

(015)

クレーン車死亡事故裁判が結審

懲役7年を求刑、判決は12月19日

11月22日午後1時30分から第4回公判が開かれ、10名の遺族の意見陳述の後、検察側の論告求刑、弁護側の最終弁論、遺族代理人の意見陳述が行われ、12月19日の10時から判決が言い渡されることになりました。

検察側および遺族代理人は、約10年間に12回もの事故を起こし、今回も含めて5回はてんかん発作が事故原因であった指摘し、発作による事故や繰り返し発作があることを自覚し免許の適性条件を満たさないことを承知しながら、運転をあきらめるどころか、12トンの大型クレー車の運転免許まで取得し、今回のように発作が起きそうな予感を持ちながら運転して事故にいたったことは、きわめて重大で、再犯のおそれがあり、社会的影響も大きいとして指摘しました。そして、自動車運転過失死傷罪に上限である懲役7年を求刑しました。

4回のすべての公判を傍聴し、被告の間近で調書等の読み上げや遺族の意見陳述のときの被告の表情と被告をにらみつける遺族の表情を見ることができました。新聞記事にあるように「被告は無表情・無反応」ではなく、遺族の意見陳述など傍聴者の涙を誘うような場面では目をしばたかせたり、喉仏がゴクリと動き涙こらえている様子も見ることができました。また、劣等感と孤独感で過ごしたと思われる被告の生活が弁護人から述べられたとき、目を真っ赤にして涙ぐむ様子も確認し、新聞報道ではみられない被告の動揺する姿をみることができました。悲惨な事故現場検証に立ち会い、無残な写真を見せられて、ようやく今回はてんかん発作が原因であると認めたようです。

11月15日第3回公判の被告人質問で、「今回は、前夜にテグレトールを飲み忘れ、睡眠も3時間程度、発作の起きる予感があった」、「クレーン車を使用する現場は近いから現場までは大丈夫だと思った」、「現場に着いてから発作が起きたなら何とかなると思った」など、常識を外れた被告の答弁には唖然としました。新聞報道や検察調書だけでこれを知っても信じられないくらいの内容でした。また、服薬管理は26歳になっても母親任せ、主治医の忠告にもウソをついたり、外科手術ができないことを外科手術が必要ないほど自分のてんかんは軽いと思い込んだとような供述調書があり、てんかんと真剣に向き合った姿勢が感じられませんでした。

こんな悲惨な事故が起きてから厳罰に処しても、こんな人物がいる限りは厳罰化によって事故は減ったとしても決してゼロにならないのではないか、協会としては再発防止のためにどんな活動をすればよいか考えさせられます。論告や遺族の意見の中でも、この事件が真剣に病気と向き合いながら暮らすてんかんのある人への偏見の助長を恐れがあることを指摘していること、6人の学童の遺品の靴を見たりお子さんを失った遺族の話などを思い出すと、悲惨な死に応えるために、協会としてはやく何かをしなければという焦りも感じます。

6人のお子様のご冥福を改めてお祈りいたします。(S)

(014)

てんかん患者の運転免許更新

てんかん学会が保留期間延長を要請

10月7日の朝日新聞によると、6日「判定保留期間を最長6ヵ月から最長2年に延長するよう警察庁と協議していくこと」を明らかにしました。具体的にいつ動き出すか注目されます。

2002年の道交法改正により、従来の拒否・取消のほか、現在すぐには取得できないが6ヵ月以内の保留期間を設けることになりました。平成16年10月27日付の警察庁交通局運転免許課長宛の6項目の

てんかん学会の要請では、第2項目で「現在の免許保留期間6ヵ月間を2年間に延長していただくこと」を学会は要請しました。その理由は「現在の6ヵ月の免許保留期間では、一定期間後に再び免許の活用が可能なるにもかかわらず、免許取り消しになる事例があります。免許取消の不利益は著しく、保留期間の2年程度までの延長をお願いいたします」となっていました。

日本てんかん学会誌「てんかん研究」では、施行

1年後と

5年後の公安委員会・医師へのアンケート調査結果と分析が発表されています。免許取得状況などのほか、現状の問題点がいくつか指摘されています。

(013)

クレーン車事故初公判

柴田被告、起訴内容認める

9月28日、宇都宮地方裁判所において、鹿沼6児童死亡事故初公判が開かれました。検察官席後方には被害者参加制度を利用して出廷した遺族の方々が10人着席していました。弁護人席には国選弁護人の大木弁護士と平野弁護士が着席し、その隣に柴田被告が着席しました。てんかん協会からは、協会本部事務局長と栃木県支部事務局長が傍聴しました。

柴田被告は、坊主頭にスーツ姿で出廷し、「間違いありません」とやっと聞きとれる声で起訴内容を認めました。検察側は、てんかん発作が原因の5件を含む12件の交通事故を説明しました。身上や病歴の説明に続き、目撃者や現場警察官の供述調書の説明のあと、6人遺族が心境を述べた供述調書が、約2時間にわたり検察官により読み上げられ、閉廷しました。

間近で傍聴していたせいか、遺族の供述調書が読み上げられたとき、それまで無表情で微動だにしなかった被告がたびたび体の位置をわずかに前後に動かしていることに気づきました。動揺しているのか長時間の審理で疲れたせいかわかりませんが、無表情でも何か感じているように思えました。実態解明と今後の免許問題の改善につながる発言が被告人の口から出ることを期待したいと思います。

検察側の説明によると、てんかん発作で少なくとも5回の事故を起こしたにもかかわらず、医師の注意も聞かず、嘘をつき続けて、クレーン車を運転することにこだわっていました。「生活のため」でも許されるものではありませんが、それ以上の異常さを感じました。また、そこで生じた親子の葛藤は、物損事故ですが被告親子に似たケースで親から相談を受けたことが何回かあります。20歳前後のてんかんのある息子をもつ親の共通の苦労のように感じています。今後の被告人質問等で背景が明らかにされることは、このような事故の再発防止に何かヒントを与えてくれそうな気がします。

遺族の気持ちからすれば、最高で7年の過失致死罪では絶対に満足できず、厳罰化の法改正の要望が高まっています。痛ましい事故が起きてからの厳罰だけでは、十分な抑止効果にならず真の解決にはならないと思います。事故で悲しむ遺族が再び出ないための別の方策も考えていかなければならないと思いました。(S)

(012)

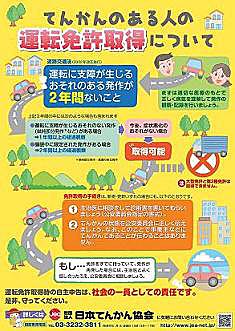

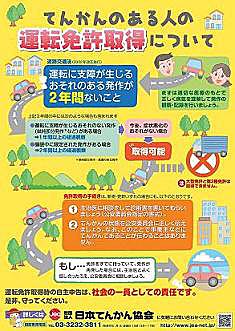

てんかんのある人の運転免許取得について

日本てんかん協会がポスター作成

日本てんかん協会では、自動車運転免許取得の基準に満たさないで免許を取得し、鹿沼市クレーン車事故のような悲惨な事故を起こさないために広報活動に力を入れています。てんかんのある人の合法的な免許取得をすすめるために、ポスターをつくりました。協会本部では、日本てんかん学会を通じて、学会の全会員にポスターを配布しました。現在の道交法を知らないてんかんのある人や医師がかなりいることなどが明らかになってきたためです。現在、運転免許保有者は全国で8000万人を、栃木県でも130万人を超えています。自分の症状から運転免許をあきらめている人も多いと思われますが、自分は大丈夫という安易な気持ち、あるいは危険は承知で地域事情から生活のために未申告で免許を持っている発作が十分にコントロールできていない人がいるものと思われます。(拡大したポスターは左の画像をクリックしてご覧ください。)

道路交通法改正5年後の運転免許の現状と問題点

(日本てんかん学会の調査から)

日本てんかん学会誌

「てんかん研究」26巻(2009年)には、道路交通法改正5年後の公安委員会と医師(学会認定医)へのアンケートによる調査結果と考察があります。

これによると、2007年1年間で医師の診断書や臨時適性検査で合法的に免許をした人は2544人、48%は再適性検査不要でした。免許不許可は169人(6.1%)、保留・停止が60人(2.0%)で、95%は自己申告でした。道交法改正以来の年間状況から改正後5年間で約1万人が合法的に免許を取得していると推計されます。なお、2005年の事故は15件、2007年では174件が把握されています。2005年はすべて未申告者で、2007年については不明ですが、事故原因がてんかん発作であると特定に至らない場合も存在していると思われます。

てんかん発作による事故として次のような事例があげられています。服薬せずに運転し発作で前車に追突して人身事故、怠薬して運転中に発作を起こし玉突き事故で3名が負傷、頻繁に発作が起きているにもかかわらず飲酒して物損事故、タクシーに乗車勤務していて発作を起こして人身事故、信号待ち中に発作を起こしアクセルを踏み込んで2台に追突、予兆があったため給油所に入って休憩しようとしたが意識を失って急加速し衝突、高速道路を時速120kmで走行中に発作を起こし軽四輪車に衝突して2名が即死などがあげられています。(事故のくわしい説明はありません。)

また、学会認定医のアンケート結果では、実証的研究の推進、診断書作成ガイドラインの作成、現行の問題点の整理・再検討による改善要望があげられています。警察庁・公安委員会の情報公開とこれまで明らかになった問題点の改善が求められています。

参考資料 → 警察庁交通局運転免許課長への学会要望書(平成16年、

pdf,487KB)

(011)

四日市踏切死亡事故の裁判

死亡の中本さん父親 損害賠償1億4800万円請求

9月7日の讀賣新聞によると、四日市市の近鉄名古屋線踏切で昨年12月、自転車に乗っていてワゴン車に追突され、電車にはねられて死亡した研修医中本勝昭さん(当時40歳)の父親、照夫さん(76)(四日市市河原田町)が、ワゴン車を運転していた同市羽津中の歯科医師池田哲被告(47)=自動車運転過失致死傷罪で公判中=を相手に約1億4800万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が9月6日、津地裁四日市支部で開かれました。被告側は請求の棄却を求める答弁書を提出し、争う姿勢を示しました。

勝昭さんは2010年12月30日、自転車に乗って踏切待ちをしていたところ、池田被告のワゴン車に追突され、電車にはねられて即死した。原告側は「勝昭さんは小児科医となる夢を絶たれまいした。一人息子を失った照夫さんの悲しみは計り知れない」と主張。死亡逸失利益や慰謝料の支払いを求めています。

自動車運転過失致死罪の公判

9月8日の中日新聞によると、三重県四日市市の近鉄名古屋線の踏切で昨年末、ワゴン車を運転中に追突事故を起こし3人を死傷させたとして、自動車運転過失致死傷罪に問われている池田哲被告(47)が、9月7日の津地裁四日市支部の公判で、てんかんで治療中であることを初めて明らかにしました。事故当時は警察の調べなどに「てんかんであったとは思わない」と述べていました。

池田被告は被告人質問で「事故後に東京の専門医を受診し、突然意識を失う危険性が高い側頭葉てんかんであると診断された」と話しました。弁護人によると、受診したのは2011年2月です。

一方で池田被告は「事故当時はてんかんと思わなかった」とあらためて主張。事故前に受診していた主治医から明確に病名を告げられておらず、運転を控えるよう注意も受けていなかったと説明し公判の争点となっているてんかん発作の予見性はなかったとしました。

(010)

てんかん発作による4児童重軽傷事故

広島地裁福山支部で禁固1年の実刑判決

5月10日てんかん発作により広島県福山市において児童の10人の列に軽自動車で突っ込み4人に重軽傷を負わせた運転手に対して、8月8日判決公判が広島地裁福山支部であり、禁固1年(求刑1年2ヵ月)の実刑判決でした。「服薬し睡眠を取っていても1年から1年半の頻度で発作があり、主治医からは運転はしないように指導されていたが、免許取得や更新の際にうその申告をしていた」ことが指摘され、「人を死傷させる可能性を認識していたのに運転を継続していた。無自覚で安易な姿勢は厳しい非難に値する」とされました。

四日市市、鹿沼市、福山市、松江市のいずれのケースも、多大な生活上の不便を感じながらも治療に努力し法を守って免許取得を控えている人は、きちんと免許を取得し主治医から断薬を進められても万一に備え服薬を続けている人にとっては、社会の人々が一番苦労しているのは当事者であるということが忘れ、てんかんへの悪い印象を増幅すると懸念する事件です。交通運賃の割引等がない、それどころか公共交通機関がない、運転免許がないと就職に不利、古くからのてんかんへの偏見など、社会的障壁がまだまだあります。

横浜市で2008年3月9日、トラックの運転中にてんかん発作を起こし、信号待ちをしていた中学2年生の男子生徒を死亡させるという事件がありました。2009年3月18日に2年4ヵ月の実刑判決がありました。これについては、「全国各地の情報」(2009年)をご覧ください。

(009)

初公判は9月28日、第4回公判で結審

被害者家族参加制度で全遺族が意見陳述

鹿沼市クレーン車死亡事故について、8月10日の第2回公判前整理手続きで、公判日程が決まりました。9月28日が初公判で、11月11日、11月15日、11月22日の4回の公判で結審する予定です。

弁護側(国選弁護人)は、起訴内容を認める方針をすでに示しています。また、てんかんに関する新聞記事や書籍等を証拠書類として請求しました。事故の背景として、てんかんのある人が運転免許取得や就職等の際に抱える問題点も指摘し、情状面で公判をすすめていくものと思われます。協会機関誌「波」なども示されると思います。

6人の学童の命が一瞬にして奪われた痛ましい事件について、事故の背景を明らかにして、このような事故が二度と起こらないようにてんかんのある人の社会的責任の自覚を促すとともに、てんかんのある人の社会参加への理不尽な差別や偏見の解消につながっていくことを願っています。

(008)

松江市の死傷事故公判

「事故の4~5日前に服用したのが最後だった」と検察

4月20日島根県松江市でてんかん発作があることを認識しながら、意識障害を起こし歩道に乗り上げ、53歳の男性が約3時間後に死亡、52歳の女性も打撲などの軽傷を負うという事故があり、6月17日に初公判がありました。冒頭陳述で検察側は、被告の22歳の女性は2007年の運転免許取得時と、2010年の更新時にてんかん発作の症状があることを申告せず、抗てんかん薬についても医師の指導どおりに服用しておらず、「事故の4~5日前に服用したのが最後だった」と指摘しました。被告弁護側は「被告がクルマを運転してはいけなかったのは事故当日なのか、それ以外の期間なのか、過失の期間を明らかにしてもらいたい」と主張しました。

てんかん発作があることを認識しながらとあるので、抗てんかん薬は服用していたが、少なくとも2005年以前から発作がコントロールされていたとは考えにくいので、きちんと申告すれば取得できないと判定された可能性が高いと思われます。

(007)

交通安全と社会参加のために

気軽に運転適性相談窓口を利用しよう

4月18日に鹿沼市で発生したクレーン車による交通死亡事故に関連して、協会では、4月21日に「適切な治療を受ける助言・援助と、法律に基づいた運転免許取得の啓発活動を進める」内容の声明文を発信しました。この死亡事故をきっかけに、てんかんのある人への偏見や差別的な扱いが起こっています。

その後、警察庁からは、てんかんをはじめ一定の病気のある人の運転免許手続きが、プライバシー保護や偏見の助長などに配慮した上で、法律に基づいて実施されるようにといった文書が全国の都道府県警に通知されました。

運転免許に関係して、次のことは知っておくべきです。

- てんかんのある人の運転免許取得には、一定の条件が決められています。

※ 詳細は、協会(本部・支部)、主治医などにご相談ください。

- てんかんのある人は、大型免許と第2種免許の取得はできません。

※ 日本てんかん学会の見解では「投薬なしで過去5年間に発作がなく、今後も再発の恐れが

ない場合以外は取得すべきでない」としています。

- 病状が安定し運転免許の取得(更新)を考えるときは主治医に相談しましょう。

- 運転免許の取得(更新)の際には、病状を正しく申告しましょう。

- 体調不良や抗てんかん薬を飲み忘れた時などには、運転を控えましょう。

- 運転に支障が生じる状態になった時には、運転適性相談窓口に相談をしましょう。

- 発作が止まり運転免許を取得できても服薬中の場合は、薬の種類や服用量の変更は慎重にするべきで、主治医に十分に相談しましょう。

全国の運転適性相談窓口では、ご家族からのご相談にも対応をしています。

これまで病状などを申告してこなかった人が相談窓口でそれまでのことをとがめられることはありません。また、病状などについて相談をすることですぐに運転免許を剥奪されることもありません。免許取り消し等は主治医の診断書による判断が基本です。主治医に相談しても不安なことがありましたら、気軽に運転適性相談窓口をご活用ください。もちろん、協会(本部・支部)でもご相談をお受けいたします。交通の安全と一定の病気や障害のある人の社会参加の促進のために、ご協力をお願いします。

栃木県警では運転免許センターのほか各警察にも相談窓口を設置しました。万一、運転適性相談窓口や運転免許手続きに際して、プライバシー保護に配慮が無かったり偏見を助長すると思われる行為がありました際には、協会へご一報ください。

(006)

とちぎテレビで特集「てんかん」を放送

鹿沼市で起きたクレーン車事故に関連して、5月23日とちぎテレビ「イブニング6」で、特集「てんかん」(約5分間)が放送されました。

とちぎテレビのホームページから「とちぎの最新ニュース」をクリックし、「とちぎニュースカレンダー」で、「ワード」に「てんかん」、「期間」に「5月23日」を設定し「検索」をクリックし画像が出たら、「動画ニュースはこちら」をクリックするとご覧になれます。

(005)

栃木県警察本部から支部に運転免許で協力依頼

運転適性相談窓口を利用しよう

5月17日、栃木県支部事務局長は栃木県自動車運転免許試験場(運転免許センター)を訪問し、県警本部交通部参事官、調査官、センター場長、運転適性相談室主査に会いました。「波」2003年6月号の「支部アンケート」や電話相談の事例では、発作を理由に免許が取得又は更新できないことを心配して、運転適性相談窓口を敬遠するようなケースもあることなどについて、場長および担当主査と約2時間の意見交換を行いました。その席上で栃木県警察本部交通部長から支部代表に宛てた「運転免許行政の適正な適用のための協力依頼」の文書(

pdfファイル,59KB)を受け取りました。

2002年の道路交通法改正で、てんかん治療をきちんと行い基準を満たせば、免許取得は許可されるようになりました。また、基準を満たさなくても、治療経過によっては数ヶ月間の保留または停止で基準を満たせば許可されます。取り消しや拒否の場合でも、絶対的欠格事由ではなくなったので、一生取得できないわけではなく、保留や停止より長い期間が必要ですが、基準を満たせば取得は可能です。