てんかんと指定難病

「難病の患者に対する医療等に関する法律」により指定難病になると、医療費の自己負担額が2割(外来・入院)になり、かつ自己負担の上限額が設定されます。自立支援医療は自己負担額が1割になりますが、通院のみが対象です。平成29年4月1日より指定難病は330疾病になり、指定難病のてんかん発作を伴う疾病は次のとおりです。なお、手続きについては、お住まいの地域の保健所に相談してください。

- アイカルディ症候群

- ウ工スト症候群

- 大田原症候群

- 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん

- 環状20番染色体症候群

- 限局性皮質異形成

- 神経細胞移動異常症

- 進行性ミオクローヌスてんかん

- 徐波睡眠期持続性耕徐波を示すてんかん性脳症

- スタージ・ウェーバ-症候群

- 早期ミオクロ二一脳症

- ドラベ症候群

- PCDH19関連症候群

- 片側巨脳症

- 片側痘掌・片麻痩・てんかん症候群

- ミオク口二一欠神てんかん

- ミオクロ二一脱力発作を伴うてんかん

- 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん

- ラスムッセン脳炎

- ランドウ・クレフナー症候群

- レツト症候群

- レノックス・ガストー症候群

てんかん地域診療連携体制整備事業報告書

支部に届きました

厚生労働省のてんかん地域診療連携体制整備事業が、宮城、栃木、新潟、神奈川、静岡、岡山、広島、鳥取の8県で行われています。この事業については、すでに「とちぎ波」で時々報告してきました。報告書が支部事務局に届きました。

8県のすべての連携協議会には、てんかん協会の地元の支部が参加しています。多くの県では、協議会メンバーの氏名がこの報告書では掲載されていますが、てんかん患者については「氏名秘匿」となっている県がいくつかあります。せっかく参加できているのに残念ですが、これが「隠す病気てんかん」という現状です。

この事業はモデル事業であり、この成果を見て全国の都道府県で実施することになるはずです。8県の報告をみると、地域の特性により、地域に大学病院のてんかんセンターある群、国立病院機構のてんかんセンターがある群、てんかんセンターはないが一県一医大で大学が中心に連携協議会を形成する群、一県に多数の医大があり連携で拠点機関を形成する群の4つのタイプに分類できます。全国都道府県に広げると、さらに違うタイプが出てくるかも知れません。

てんかん協会の各支部は、患者側の立場で連携協議会メンバーに参加して積極的に地域のてんかん診療ネットワークの充実に協力するべきです。また、一次医療機関である開業医の方々や二次医療機関が積極的にこのネットワークに参加してくださることも望まれます。

「エピネット栃木」「エピネット栃木」は2010年に立ち上げられましたが、まだ参加する医療機関が少ないようです。このネットワークが整備されれば、小児からおとなの診療科への転院が行いやすくなると思われます。また、専門的な検査や診療は専門医へとなることで専門病院への集中が問題になるかもしれません。しかし、これは専門治療の必要がなくなったら通院しやすい近くの医療機関で治療を継続するという逆方向の流れもつくりやすくなるのではないかと思います。夢を実現して欲しいですね。

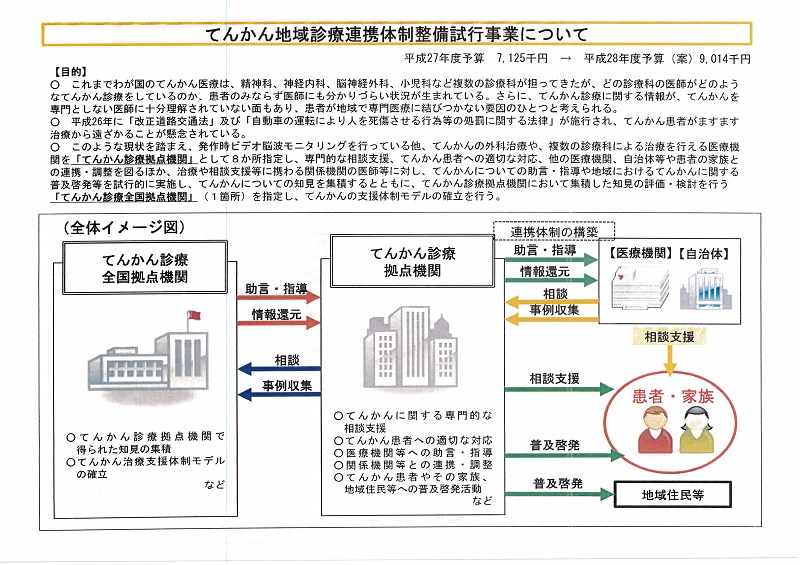

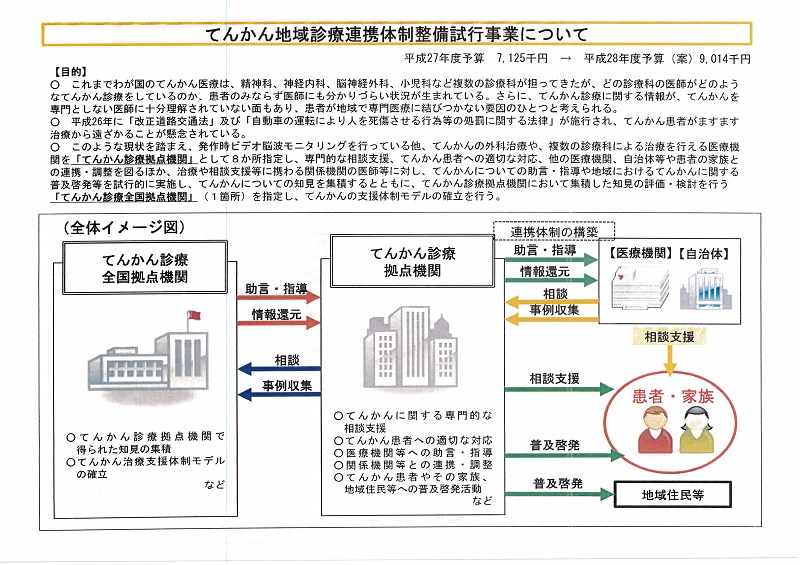

てんかん地域診療連携体制整備モデル事業とは?

全国8県で拠点病院

わが国のてんかん診療は、精神科、神経内科、脳神経外科、小児科など数多くの診療科により担われてきた経緯があり、その結果、多くの地域でどの医療機関がてんかんの専門的な診療を行っているのか、患者ばかりでなく医療機関においても把握されていない状況なり、てんかん患者が地域の専門医療に必ずしも結びついていないとの指摘もなされています。 このような現状を踏まえ、てんかん対策を行う医療機関を選定し、選定した都道府県において、てんかんの治療を専門的に行っている医療機関のうち、1か所を「てんかん診療拠点機関」として指定し、専門的な相談支援、他の医療機関、自治体等や患者の家族との連携・調整を図るほか、治療や相談支援等に携わる関係機関の医師等に対し、てんかんについての助言・指導や地域におけるてんかんに関する普及啓発等を試行的に実施し、てんかんについての知見を集積することで、てんかん診療における地域連携体制モデルの確立を行うことを目的としています。

モデル事業の成果をもとに、全国のどこに住んでいても、適切なてんかん診療が受けられるようになればよいですね。

27年ぶりの抗てんかん新薬

エーザイからフィコンパ錠

厚労省の薬食審・医薬品第一部会は2月24日、「他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む)、強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法」を効能・効果とするフィコンパ錠(一般名:ペランパネル水和物)の承認を了承したと発表がありました。3月中にエーザイの製造販売承認が得られる見込みです。日本の製薬会社がてんかん治療の新薬を国内で出すのは27年ぶりです。

てんかん地域診療連携体制モデル事業

全国8県で実施、栃木県でも

協会本部の情報では、国の平成27年度新規事業「てんかん地域診療連携体制整備事業」というモデル事業が、宮城・栃木・神奈川・新潟・静岡・鳥取・岡山・広島の8県において実施されることになったそうです。

そこで、栃木県庁のホームページで「てんかん地域診療連携体制整備事業」を検索したところ、保健福祉部の予算説明書が見つかりました。その66番目の項目に「てんかん地域診療連携体制整備事業費」がありました。国の「てんかん地域診療連携体制整備事業実施要綱」によると、次のような内容です。

わが国のてんかん医療は、精神科、神経内科、脳神経外科、小児科など数多くの診療科により担われてきた経緯があり、その結果、多くの地域でどの医療機関がてんかんの専門的な診療を行っているのか、患者ばかりでなく医療機関においても把握されていない状況なり、てんかん患者が地域の専門医療に必ずしも結びついていないとの指摘もなされています。 このような現状を踏まえ、てんかん対策を行う医療機関を選定し、選定した都道府県において、てんかんの治療を専門的に行っている医療機関のうち、1か所を「てんかん診療拠点機関」として指定し、専門的な相談支援、他の医療機関、自治体等や患者の家族との連携・調整を図るほか、治療や相談支援等に携わる関係機関の医師等に対し、てんかんについての助言・指導や地域におけるてんかんに関する普及啓発等を試行的に実施し、てんかんについての知見を集積することで、てんかん診療における地域連携体制モデルの確立を行うことを目的としています。

このために、栃木県内に拠点機関を設け、「てんかん治療医療連携協議会」が設置されます。協議会は、てんかん治療を専門的に行っている医師、都道府県、精神保健福祉センター、保健所、てんかん患者及びその家族の団体から構成されます。私たちの支部も参加することになりました。

昨年10月の日本公衆衛生学会「公衆衛生雑誌」には、てんかんについて多くの相談を受けているが、研修等の機会が不十分で、てんかん学会、協会、医師会、医療機関との連携を望んでいるという全国保健所アンケート調査結果の報告があります。栃木県支部事務局には毎年30~60件の相談があり、診療機関や治療方法、運転免許などの相談があります。その経験を協議会で生かしていければと思います。

「ラミクタール錠」投与患者に重篤な皮膚障害

過剰投与により4名が死亡

2月4日、厚労省医薬食品局 安全対策課は、報道関係者に「抗てんかん薬、双極性障害治療薬「ラミクタール錠」投与患者における重篤な皮膚障害に関する注意喚起について」として、ラミクタール(ラモトリギン)の過剰投与により、重篤な皮膚障害により4名の死亡があったことを発表し、関係者に注意喚起を行うとしました。

患者・家族の方々は、自己判断で服薬を中止しないでください。発疹、発熱(38℃以上)、目の充血、唇や口内のただれ、のどの痛み、体がだるい、リンパ節のはれ等の皮膚障害の初期症状があらわれた場合は、すぐに医師・薬剤師に相談し、中止を指示された場合は、すぐ中止してください。

くわしくは、

こちらをご覧ください。

厚生労働大臣に専門医制度に関する要望書を提出

日本てんかん協会は、9月30日、厚生労働大臣と社団法人日本専門医制評価・認定機構理事長に対して、「日本てんかん学会のてんかん専門医制度を国の制度として認定してほしい」旨の要望書を提出しました。

てんかんの原因となる疾患にもとづい て、あるいは長期の罹患に起因して、発達の問題、精神症状、種々の内科的・外内科的合併症が生じることが少なくありません。 実際、てんかのある人は 、成人期には、精神科 、脳外科、神経内科とさまざな診療科で治を受けています。このように多岐の診療科にまたがる病気だからこそ、多岐の診療科にまたがる病気だからこそ、 多岐の診療科にまたがる病気だからこそ、その複雑さを理解し、各科横断的に共通のビジョンをもって ビジョンをもって治療に取り組む専門医の存在が必要不可欠 です。てんかんのある人にとって、てんかん専門医は、信頼して人生のQOLを委ねることのできる、無くてはならない存在です。

イーケプラ使用上の注意改訂で

てんかん学会と小児神経学会が注意喚起

レベチラセタム(商品名:イーケプラ)の使用に際しての添付文書の重要な基本的注意の項に「易刺激性、錯乱、焦燥、興奮、攻撃性等の精神症状があらわれ、自殺企図に至ることもある」ことが追記されました。この注意により「危険な薬」という誤解から、処方を中止したりしないように注意を喚起する文書を、6月4日付けで両学理事長連名で文書を発表しました。今後も抗てんかん薬使用に伴う精神症状については変更や更新がありうるので、日常診療にあたっては添付文書の記載内容を適宜参照して欲しいと要望しています。

くわしくは

こちらをご覧ください。

ジェネリック医薬品への疑問に答えます

~ジェネリック医薬品Q&A~

2012年3月30日、厚労省医政局経済課は、「ジェネリック医薬品への疑問に答えます ~ジェネリック医薬品Q&A~」を作成し

ホームページに掲載しました。抗てんかん薬でも数種類のジェネリック薬(後発薬)があります。先発薬に比較すると、多くの後発薬品では価格が6割以下になり医療費の節約につながります。ジェネリック医薬品の薬価が安いのは、品質が劣るからではなく、研究開発費等が先発医薬品ほどかからないためです。

しかし、現在の処方で発作が完全に止まっている場合、薬によってはジェネリック薬に変えたために発作が再発し運転免許などを失う危険が関係学会で指摘されています。主治医とよく相談しましょう。

長期投薬が解禁されて10年

処方日数は本当に長くなった?

2002年に薬剤の長期投与の制限(原則として14日以内)が撤廃され、10年が経ちます。最初の何年かは薬の処方日数が長くなる傾向が続いていたようですが、ここ数年間の処方日数はどうなっているのでしょうか?

2005~2011年に受診した健康保険組合の加入者のデータを基に、内服用の錠剤の1処方当たり平均処方日数を調べ分析した結果が「日経メディカル オンライン」に紹介されています。

調査の結果、全錠剤の処方1件当たりの平均処方日数は、この6年間、確かに長くなっていました。しかし、病院と診療所それぞれについて、院内処方と院外処方に区分して集計したところ、病院の院内処方で2008年以降、平均処方日数が大幅に短縮される傾向が表れました。

全錠剤の処方1件当たりの平均処方日数は、2005年7月~2006年6月に15.8日でしたが、2010年7月~2011年6月には1.3日増えて17.1日となりました(図1)。この6年間については、確かに処方期間が長くなっているようです。ただ、2009年7月以降の直近2期を見ると、平均処方日数はほとんど変わりません。長期化の傾向が頭打ちになってきたのでしょうか。

患者の病態確認や薬剤の安全管理の観点から言えば、処方期間の長期化は一概に歓迎されることではありませんが、ここ数年に限れば、その傾向に歯止めがかかってきたようにも思えます。

後発薬の商品名で「ヒヤリハット」が問題に

「医薬品・医療機器等対策部会」で

厚生労働省は8月31日、「医薬品・医療機器等対策部会」を開き、医薬品・医療機器の「ヒヤリ・ハット事例」に対する医薬品医療機器総合機構(PMDA)の調査結果を提示し、同部会委員から意見を聞きました。委員からは、現在独自の製品名(ブランド名)が付いている後発品(ジェネリック薬)の名称が全く異なる薬と間違えて処方した例が紹介されました。

今回PMDAは、「医薬品ヒヤリ・ハット事例」のうち、降圧剤ノルバスク(5mg)1錠を処方しようとした医師が、抗がん剤ノルバデックス(20mg)1錠をノルバスクの後発品だと思い込んで処方した事例を「製造販売業者等による対策が必要または可能」と判断したそうです。

後発薬の商品名の問題ではありませんが、抗てんかん薬の一般名で、同じベンゾジアゼピン系のクロナゼパム(商品名:リボトリール、ランドセン)とクロバザム(商品名:マイスタン)は、効能が異なります。薬局では商品名で扱いますから問題はないでしょうが、紛らわしい名前ですね。

今後は後発薬が増えていくでしょうから、ますます不安になりますね。患者家族は、自分の病気以外の薬についてはほとんど知らないので、患者に渡る前のチェックがきちんとされることを願っています。また、処方薬が変更されたときに渡される説明書をきちんと確認する必要もありそうです。

救急搬送の緊急度判別の共通基準を作成

一般向けの救急車利用マニュアルも

救急車をタクシー代わりにするなど救急車の不適切利用により緊急度の高いケースでの出動に支障来すことが問題になっています。救急搬送を要請する人の中から緊急度の高い患者を「トリアージ」して早期の対応につなげようと、判別基準の具体化に向けた検討に入っています。

医療介護CB Newsによると、総務省消防庁「救急業務高度化推進検討会」では、救急搬送の緊急度を5段階で緊急度が高い患者を判別し、最優先で診察・治療を受けられるようにするのが目的で検討を行っています。また、救急車の出動要請が必要かどうかを家庭で判断できるようにするため、一般向けの「救急車利用マニュアル」を年度内に作成します。マニュアルの骨子案によると、迷わず救急車を利用する必要がある場合の具体例を、「脳疾患」「心疾患」「小児」などの症例ごとに紹介し、また、救急車をタクシー代わりにするなど、不適切利用の事例も盛り込んだり、実際には重症なのに軽症とみなす「アンダートリアージ」が起きないように工夫するそうです。来年2月の作業部会で内容を正式に決め、消防庁のホームページに掲載する予定です。

処方せんの使用期間にご留意ください

9月30日の厚生労働省新着情報によると、保険医療機関(病院や診療所)で交付される処方せんの使用期間は、交付の日を含めて4日以内です。これには、休日や祝日が含まれますので、処方せんの使用期間が過ぎないようにご留意ください。

なお、長期の旅行等特殊の事情があり、医師や歯科医師が、処方せんに別途使用期間を記載した場合には、その日まで有効となります。

イーケプラの有効性と安全性および発売について

処方薬の使い回し、約6割が「ある」

抗てんかん薬ばかりでなく、他の病気で処方された薬はきちんと飲むのが基本ですが、抗てんかん薬でも、発作頻度が低いと自己判断で服薬を中止したり、調節したりする例があります。薬によっては、さらには他人に譲ってしまう「使い回し」をする人がいます。「処方薬の使い回し」についての

医療介護CB News記事を紹介します。

薬局などで誰もが買える「市販薬」とは異なり、医師が患者一人ひとりの体質や症状に応じて処方する「処方薬」を、自己判断で、家族や友人の間で使い回したことがある人が全体の約6割に上ることが、病院検索サイトを運営する「QLife(キューライフ)」(本社=東京都世田谷区)と医療経営コンサルティングサービスなどを行う「ネグジット総研」(神戸市)の調べで分かった。QLifeでは「同じ症状に見えても、アレルギーを持っていたり体重が違っていたり、処方された本人と体質が異なれば、副作用を引き起こす可能性が十分にある。リスクの啓発に努めていきたい」としている。

調査は今年5月、処方薬の家庭内での保存や個人間での譲渡の実態などを明らかにするため、インターネット上で実施。1年以内に医療機関を受診した20-60歳代の、子どものいる女性1000人から回答を得た。

それによると、現在使用していない余った処方薬が「ある」は84.5%、「ない」は14.7%、「分からない」は0.8%だった。

「ある」と答えた人に理由を聞いたところ(複数回答)、「時々、服用するのを忘れてしまった」が49.7%で最も多く、以下は「意図的に、途中で服用をやめた」32.7%、「多めに処方してもらった」30.3%などの順だった。

また、処方薬を家族や友人・知人間で使い回したことがあるかどうかを聞いたところ、「家族間で」は49.3%、「友人・知人間で」は3.8%、「家族間と友人・知人間の両方で」は6.6%、「どちらもない」は40.3%だった。

「どちらもない」と答えた人以外に、家族や友人・知人間であげたりもらったりすることが多い処方薬を聞いたところ(同)、「痛み止め、解熱剤」が60.5%で最も多く、次いで「湿布剤」54.4%、「風邪薬」46.7%、「塗り薬」40.0%、「胃薬・整腸剤」37.4%などの順だった。

本人向けに処方されたものではない処方薬を使ったり、使わせたりすることについては、「とても怖い」が23.1%、「やや怖い」が44.0%、「あまり怖くない」29.8%、「全く怖くない」3.1%だった。

( 2010年06月14日 18:13 キャリアブレイン )

新薬の昨年度総審査期間、2.8か月短縮

新薬の審査期間は年々短縮されてきています。しかし、もっと短くできないかというのが患者や家族の願いです。昨年度の審査期間に関する

CB Newsを紹介します。

医薬品医療機器総合機構(PMDA)が昨年度に承認した新医薬品(通常審査分)92品目の総審査期間(中央値)は19.2か月で前年度から2.8か月短縮したことが6月8日、分かった。同機構の審査・安全業務について第三者の立場から助言などを行う「審査・安全業務委員会」に報告した。

総審査期間は行政側と申請者側で構成されており、昨年度はそれぞれ10.5か月、6.7か月(合計して総審査期間と合致しないのは中央値のため)。前年度からそれぞれ0.8か月、0.7か月短縮した。PMDAは、第2期中期計画(09-13年度)で、昨年度の目標値として、総審査期間19か月、行政側12か月、申請者側7か月を掲げており、「ほぼ達成した」としている。

また、通常審査分以外の優先審査分15品目の総審査期間は11.9か月で、3.5か月短縮。行政側は3.6か月、申請者側は6.4か月で、それぞれ3.7か月、0.4か月短縮した。優先審査の対象となるのは、「希少疾病用医薬品」または適用疾病が重篤で、既存の医薬品や治療法と比較して有効性・安全性が医療上明らかに優れていると認められる医薬品。

中期計画の最終年度の13年度の目標は、通常審査分では総審査期間12か月(行政側9か月、申請者側3か月)、優先審査分は総審査期間9か月(6か月、3か月)としている。

( 2010年06月09日 20:15 キャリアブレイン )

薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会

抗てんかん薬イーケプラ錠(レベチラセタム)を承認

6月7日の

薬事日報によると、薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会は3日、抗てんかん薬など6製品の薬事承認を審議・了承しました。抗てんかん薬としては、新有効成分のレベチラセタムを含有する抗てんかん薬イーケプラ錠250mg、同500mg(ユーシービージャパンが製造販売)が薬事承認を得ました。他の抗てんかん薬で十分な効果が認められない、てんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む)に対する抗てんかん薬との併用療法を効能・効果としています。類薬にはガバペン錠、トピナ錠、ラミクタール錠があります。海外では92カ国で承認されています。

2008年度の後発品シェアは数量ベースで17.6%

抗てんかん薬でも多くのジェネリック薬(後発薬)が出回っています。後発薬は先発薬と比較して薬価が安く、医療費節減につながります。製薬会社によって多少異なりますが、テグレトール(一般名カルバマゼピン)200mg錠では14.0円ですが後発薬では9.8円、デパケンR(一般名バルプロ酸ナトリウム)200mgが22.4円に対して後発薬のバルデケンRは14.6円、などと明らかに医療費の節減につながります。

しかし、先発薬で完全に発作がよく抑制されている場合には、薬の変更で発作が再発し、運転免許の停止や社会的立場など不利益の発生などのリスクも報告されているせいか、切り替えは慎重にすべきとの意見もあります。

5月19日の

CB Newsに、後発薬のシェアの現状が次のように紹介されています。

(5月19日CB Newsより)

日本ジェネリック製薬協会は5月19日、2008年度の後発医薬品の国内シェアについて、数量ベースで前年度比0.4ポイント増の17.6%、金額(薬価)べースで0.6ポイント増の6.8%だったと発表した。同協会の担当者は、政府が12年度までの目標として掲げる数量ベース30%の実現可能性について、「今年度からの新たな後発品促進策により、達成できる方向に進んでいるのではないかと期待している」と話している。

同協会の会員44社(調査当時)と非会員会社の08年度の後発品の売上高、出荷数量(非会員会社分は会員会社の数値を基に推計)を、同年度の国内医療用医薬品の総売上高、出荷数量で割って算出した。

08年度までの過去4年間のシェア(数量ベース、薬価ベース)は、04年度(16.8%、5.2%)、05年度(17.1%、5.1%)、06年度(16.9%、5.7%)、07年度(17.2%、6.2%)。

担当者は「分母となる医療用医薬品全体が数量・金額共に伸長しているため、小さな伸びになっているが、後発品も数量・金額共に年々着実に拡大している」とコメントしている。

医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議

抗てんかん薬も数種類検討対象に

「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」が「欧米では使用が認められているが、国内では承認されていない医薬品や適応(以下「未承認薬・適応外薬」という。)について、医療上の必要性を評価するとともに、公知申請への該当性や承認申請のために追加で実施が必要な試験の妥当性を確認すること等により、製薬企業による未承認薬・適応外薬の開発促進に資することを目的として(同会議開催要綱)が2010年2月8日から4月27日までに3回開催されました。

医療上の必要性、公知申請への該当性及び追加実施が必要な試験などを検討事項としています。第3回の資料によると、検討対象になっている抗てんかん薬は、オクスカバゼピン、スチリペントール、レチラセタム、ガバペンチン、トピラマート、クロラゼプ酸二カリウム、ラモトリギンなどがあります。

医療上の必要性の評価の基準は、適応疾患の重篤性(3レベル)および医療上の有効性(3レベル)の2種類の基準があげられ,、(1)および(2)において3つのレベルのいずれかに評価された場合は「医療上の必要性の基準以外等」するとして開発要請を行うこととしています。

厚生労働省医薬食品局の委員会・検討会等をご覧ください。

自立支援医療(重度かつ継続、育成医療)

中間所得層の利用者負担がさらに軽減

自立支援医療の「重度かつ継続」および「育成医療」の利用者負担の軽減措置が新たに実施されることになりました。

てんかんは「重度かつ継続」の対象になっています。今回の「重度かつ継続」と「育成医療」の措置で、「中間所得」は「中間所得1」と「中間所得2」の2つの区分に分けられました。てんかんが対象になる「重度かつ継続」では、下記のような月額上限額になります。

- 一定所得以上 市町村民税23万5千円以上 月額上限額 20,000円

- 中間所得2 市町村民税3万3千円以上23万5千円未満 月額上限額 10,000円

- 中間所得1 市町村民税課税以上3万3千円未満 月額上限額 5,000円

- 低所得2 市町村民税非課税(低所得1を除く) 月額上限額 5,000円

- 低所得1 市町村民税非課税(利用者本人の年収が80万円以下) 月額上限額 2,500円

- 生活保護 生活保護世帯 月額上限額 0円

くわしくは

厚労省自立支援医療をご覧ください。

医療ADR推進へ厚労省で連絡調整会議が初会合

厚生労働省は3月26日、医療裁判外紛争解決(ADR)機関の活用の推進に向け、「医療裁判外紛争解決(ADR)機関連絡調整会議」の初会合を開きました。委員は、各地で医療ADRに取り組む弁護士や医療従事者、患者団体の代表者などです。医療ADRが一般にはまだなじみがない上、各地で取り組みにばらつきがあることから、同会議では関係者らが情報共有や意見交換を行うことを目的としています。この日は、全国的にも比較的早い段階で医療ADRへの取り組みを始めた東京三弁護士会、医療ADRを専門に扱うNPO法人として全国で初めて法相の認証を得た千葉県の「医療紛争研究会」が、それぞれの取り組み事例を報告しました。同研究会会長の植木哲委員は、「手続きの段階で、必ず医療相談を行っている。相談は無料で、ほとんどのケースがこれで解決している」と説明し、調停に至る前段階に注力している点を強調しました。

てんかんについても、だいぶ前の例ですが栃木県支部の電話相談等では数件の医療紛争裁判の相談がありました。会議の内容は、

CBニューズをご覧ください。また、

国民生活センター「ADR(裁判外紛争解決手続)コーナー」のADRについての説明も参考になります。

医薬品開発の期間と費用

前臨床試験から承認に至る成功率は0.18に上昇

製薬協は、研究開発志向型の製薬企業69社(2009年4月現在)が加盟する任意団体です。1968年に設立された製薬協は、「患者中心の医療の実現」をモットーとして、医療用医薬品を対象とした画期的な新薬の開発を通じて、世界の医療に貢献してきました。

協会の各支部には「製薬協ニューズレター」が毎号送られてきます。そこでは、世界的な規模で展開する製薬協の活動内容、方針、実績などをご紹介しています。No.136の政策研ぺージに「医薬品開発の期間と費用」の

記事(pdfファイル)があります。内資系企業を対象に、1990~1999年と2000~2008年の調査をもとに、承認に至る成功率、被験者数、開発コストなどの変化を紹介しています。製薬企業関係者は驚くことではないでしょうが、前臨床試験から承認に至る成功率は2割弱の確率であることだけでも注目する情報です。「抗てんかん薬」の開発はどれくらいの成功確率なのでしょうか。

生活保護法による通院移送費の一部改正の通達

てんかんの専門病院など遠距離通院費用が認められる

3月12日、生活保護法による通院移送費の一部改正の通達が出ました。今までの取り扱いでは、通院先は基本は福祉事務所管内とされ、てんかんなどでも、専門病院など遠距離などの場合通院費用が認められない場合がありましたが、今回は認めてもよいとされています。くわしくは厚生労働省の

報道発表資料をご覧ください。

てんかん治療の明日を考える会

第3回 てんかん治療の明日を考えるシンポジウム

清水弘之先生退官記念講演

| 日 時 | 2010年3月21日 12:30~17:00(11:30開場) |

| 場 所 | 文京シビックホール 小ホール |

| 会 長 | 前原 健寿(東京医科歯科大学 脳神経外科) |

くわしくは

こちらをご覧ください。

厚労省精神・神経疾患研究委託費てんかん研究班

市民公開講座「てんかん医療の新たな展開」

厚生労働省精神・神経疾患研究委託費(19指-6)てんかん研究班による「市民公開講座」が開催されます。

| 日 時 | 2010年2月13日(土) 13:00~16:40 |

| 場 所 | 大手町サンケイプラザ(交通案内) |

| 内 容 | 【第1部】 てんかんを知る・見る

・神経免疫と遺伝子の役割 高橋幸利(静岡てんかん神経医療センター)

・脳波の最新技術でわかるてんかん:最近の進歩 池田昭夫(京大神経内科)

・神経画像診断の展開 松田博史(埼玉医科大国際医療センター核医学科)

【第2部】 てんかんをなおす

・成人てんかん治療の展開 松浦雅人(東京医科歯科大保健衛生学科)

・小児てんかん治療の展開 小国弘量(東京女子医大小児科)

・てんかん外科治療の展開 大槻泰介(国立精神・神経センター病院脳神経外科)

・質疑応答 |

| 参加費 | 無料 |

| 協 力 | 日本てんかん協会 |

くわしくは

こちらをご覧ください。

医療ADR、全国初の法相認証取得

ADR(Alternative Dispute Resolution、裁判外紛争解決手続)とは、裁判によらずに法的なトラブルを解決する方法や手段などを総称する言葉で、仲裁や調停などさまざまな解決手続きを含み、2007年4月「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(通称・ADR法)が施行されました。ADRとしては、消費者トラブル解決のために「国民生活センター紛争解決委員会」があります。その内容は

国民生活センター「ADR(裁判外紛争解決手続)コーナー」をご覧ください。

CBニュース(12月11日発行)によると、千葉県にある特定非営利活動法人(NPO法人)「医事紛争研究会」はこのほど、医療紛争を処理する医療ADR(裁判外紛争解決手続き)機関として、全国で初めて法相の認証を取得しました。

同会は2003年9月、千葉県内の医師や弁護士らを中心に発足。2007年6月にNPO法人化し、今年4月から「医療紛争相談センター」の業務を開始しました。同センターには相談窓口が設けられており、医師らによる医療紛争の解決に向けた助言などを行っています。また、調停を申し立てた場合は、医師、弁護士、学識経験者の3人が調停委員として当事者双方から意見を聴き、和解の成立を図ります。12月9日時点での調停手続きの申し立て件数は21件で、うち6件で調停手続きを行っています。

調停やあっせんなど、和解の仲介業務を行う民間ADRの業務認証に当たっては、「ADR法」の定める一定の基準・要件に適合しているかを法相が審査・判断する。認証を受けたADR 事業者は、時効の中断や訴訟手続きの中止などの法的効果が付与されることになっている。これまでに同会を含む民間の50事業者が認証を受けているそうです。

新たに収載された診療報酬における後発医薬品

厚生労働省は11月13日、平成20・21年度に新たに収載された診療報酬における後発医薬品394品目の薬価基準収載を官報告示しました。そのリストは

「新たに収載された診療報酬における後発医薬品」として厚生労働省のホームページでみることができます。平成20年6月20日から平成21年11月13日の期間に11回にわたり収載されもので、ExcelとPDFの2種類のファイルでダウンロードできます。

広告が可能な医師等の専門性に関する資格名 一部訂正

11月10日付で「医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について」が

厚労省のサイトが掲載されました。7月23日付の発表を訂正したものです。

平成14年4月1日けの医療機関の広告規制の緩和に伴い、医師または歯科医師の専門性に関し、告示で定める基準を満たすものとして厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定する資格名が広告できることとなりました。また、平成19年4月1日より薬剤師、看護師その他の専門性についても、同様に告示で定める基準を満たすものとして厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定する資格名が広告できることとなりました。

現在、医師等の専門性については、以下の団体(学会)が認定する資格名について広告が可能となっています。なお、同じ資格名で複数の学会があるか、一つの協会で複数の資格名が認められているため、資格名の数と団体の数は一致しません。(太字部分が7月23日と異なる)

・医 師 資格名の数 55 (団体の数 57)

・歯科医師 資格名の数 4 (団体の数 4)

・看護師 資格名の数 26 (団体の数 1)

(合 計 資格名の数 85 (団体の数 62)

てんかんに関係する専門医名としては、

日本小児神経学会の小児神経専門医が広告可能になっていますが、

日本てんかん学会のてんかん学会専門医は認められていません。てんかん学会専門医は約350名、そのうち、最も多いのが精神科で56%、小児科が23%、脳外科が15%、神経内科が6%です。診療科名の看板を見ただけでは、てんかんの専門医かわからない状態がこれからも続きそうです。

新型インフルエンザワクチンの接種について

「難治性てんかん」も優先対象の基礎疾患に

厚生労働省の

「新型インフルエンザ情報」のワクチン接種優先順位の資料の「小児科領域の慢性疾患」に「難治性てんかん」があります。「一部成人を含む」との脚注もありますが、「難治性てんかん」とは「発作が毎日ある、もしくは起こすと容易に群発、重積となり30分以上意識が戻らない可能性がある患児」となっていますので「一部成人を含む」の対象ではないようです。

国内外の事例においては、基礎疾患を有する者について入院数や重症化率、死亡率が高いことが確認されており、新型インフルエンザのリスクが高いことが示唆されています。WHO、CDC等において報告されているハイリスクグループおよび国内で発症した患者の基礎疾患等を総合的に勘案してまとめた基準です。

問題になる基礎疾患の有無にかかわらず、インフルエンザにかからない・うつさないために、

「インフルエンザかな?-症状がある方々へ受診と療養の手引き」(厚労省、平成21年7月)などのパンフレットをご覧になっておくとよいでしょう。

補正予算執行停止、未承認薬等の開発支援にブレーキ

スチリペントールの開発にも影響か

10月8日発行の医療介護CBニュースによると、今年度補正予算・基金の執行停止を受け、厚生労働省の未承認薬・未承認適応問題の解消に向けた対策は、大幅な見直しを迫られることになりました。厚労省は今年度補正予算で、開発費を援助する「未承認薬等開発支援事業」として753億円を獲得していましたが、政治主導による見直しで100億円まで削り込まれました。

既に10月1日の厚労省の「未承認薬使用問題検討会議」では、12品目の開発に753億円の一部を充当することを決定、12品目の中にはスチリペントール(乳児重症ミオクロニーてんかん)も含まれていました。今回の大幅減額により、未承認適応の開発支援は厳しくなり、厚労省医政局研究開発振興課の佐藤岳幸・治験推進室長は10月7日に東京都内で開かれた製薬協主催のセミナーで「未承認適応に関する要望を整理して現状を正しく理解することは決して無駄な作業ではなく、行政として何ができるか考える材料に活用したい。この問題の解消に向けた取り組みは今回で終わりというわけではない」と述べました。

未承認薬使用問題検討会議での検討結果を受けて

国内で治験準備中又は実施中の医薬品に関する情報

この情報は、開発企業を募集している医薬品、治験計画等検討中の医薬品、国内で治験実施中の医薬品の3つのリストからなり、厚労省医薬食品局が1年に数回発表しています。平成21年10月1日更新のリストには、抗てんかん薬としては、治験計画等検討中の医薬品にルフィナマイドとスチリぺントール、国内で治験実施中の医薬品にフォスフェニトイン とオクスカルバゼピンが掲載されています。前回(6月12日更新)と変わりはありません。 くわしくは

こちらをご覧ください。

ドラッグ・ラグ解消に光明―PMDAのパフォーマンスが向上

ドラッグ・ラグとは、新開発の薬を患者に投入できるまでの時間差、あるいは、海外での新薬を国内承認できるまでの時間差、すなわち新薬承認に時間がかかることです。新薬の承認を申請した企業だけでなく、難治で悩む患者の中には海外から直接購入する人もあるほどで、改善が望まれる問題です。

9月11日の医療介護CBニュースによると、新薬の承認審査機関である独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のパフォーマンスに対する製薬企業の評価が著しく改善していることが、日本製薬工業協会・医薬産業政策研究所(政策研)の「新薬の開発期間に関する調査」で明らかになりました。評価の改善は、新薬の審査期間が短縮してきたことが要因であるとしています。

それによると、昨年承認された新薬78品目の申請企業に対し、PMDAの承認審査パフォーマンスについて100点満点で採点を求めたところ、「100~80点」が前年調査の4.4%から18.6%に、「79~65点」が35.6%から60.5%にそれぞれ上昇し、65点以上が8割を占めました。

新薬の審査期間は、2006年の22.8ヵ月から07年に20.0ヵ月、昨年は19.0ヵ月と短縮しており、厚生労働省とPMDAが一体となって取り組んでいる審査官の大幅増員などドラッグ・ラグ解消策の成果が顕在化してきたようです。

「新型インフルエンザによる感染・死亡」報道について

動揺せず、健康管理、うがい・手洗い、咳エチケットの励行を

8月29日には兵庫県内において、てんかんの既往歴のある方が通所していた施設内での感染により、亡くなられたことが一部の新聞において、「てんかんの既往歴、けいれん止めの薬の処方」を明示した報道がなされたそうです。

てんかんのある人は、新型インフルエンザの免疫力が低下している「感染弱者」に含まれていません。抗インフルエンザウィルス剤(タミフルやリレンザ)と抗てんかん薬の間には問題となるような相互作用はありませんので、必要になったら服用しても差し支えありません。てんかんのある人はいたずらに動揺せず、健康管理を心がけ新型インフルエンザ羅患予防に留意してください。

このことについて日本てんかん協会は、次のようなコメントを発表しました。

2009年8月31日

「新型インフルエンザによる感染・死亡」報道について

てんかんのある人はいたずらに動揺せず、健康管理を心がけ

新型インフルエンザ羅患予防に留意してください。

社団法人日本てんかん協会

会長 鶴井 啓司

すでに報道によりご存知の方もおられると思いますが、兵庫県たっの市在住の女性が新型インフルエンザに羅患され、8月29日に亡くなられました。亡くなられた方には深甚なる哀悼の意を捧げるものです。

報道によりますと、この女性はたつの市内の福祉施設に通所をされており、施設内で集団感染されたとのことです。女性にはてんかんの既往症があり、抗てんかん薬を服用されていたそうです。新型インフルエンザ羅患後の死亡とてんかんの因果関係ついて、現段階では何も分かっておらず、専門家による詳しい検証が行われております。

■健康管理、うがい・手洗い、咳エチケットの励行など、インフルエンザ罹患に留意しましょう。

新型インフルエンザに関する国際的状況は「弱毒性だが、感染力が強く、感染弱者は要注意」とされております。「感染弱者」には、糖尿病、腎疾患、癌など免疫力が低下している人か、乳幼児、高齢者、重症心身障害児(者)など全身的に抵抗力の低い人や妊婦が挙げられておりますが、てんかんの患者さんは含まれておりません。

今回の報道により、てんかんのある人はいたずらに動揺せず、日常の健康管理に留意するとともに、感染予防と感染した場合の早期の治療をお願いします。

具体的には、多数の人が集まる場所でのマスク着用、手洗いやうがいを励行してください。また、合併症のある方のご家族やそれらの方と接触する機会の多い皆さまにおかれましては、以上の感染予防対策を一層確実にお願いします。

羅患した場合には、早期に抗インフルエンザウイルス剤(タミフル、リレンザ)を服用してください。抗インフルエンザウイルス剤と抗てんかん薬の間に、問題となるような相互作用はありません。

亡くなられた方の詳しい死因の解明、既往症との因果関係が一日も早く明らかにされることを期待しております。

この件に関する新聞報道は、

こちらでみることができます。発熱時にてんかん発作を起こすことはよくあることです。抗てんかん薬とタミフルとの相互作用でインフルエンザの重症化したような雰囲気をにおわせて、不安をあおるだけに終わってしまうことが懸念されます。「感染弱者」に含まれていない現状では、両者の関係はなさそうであると医療関係者は受け止めているようです。二つの薬の間で影響し合うとわかってからでは遅いのですが、感染し重症化した事実の報道とはいえ、中途半端と思われる報道は考えさせられます。てんかん発作のある人は、睡眠不足、ストレス、発熱などの発作の誘因となるものをできるだけ避けるべきですので、発熱を伴うインフルエンザの感染予防のために、うがい・手洗いなどは励行しましょう。

臭化カリウム・臭化ナトリウムの安定供給を

小児神経学会が厚労大臣に要望書

臭化カリウム・臭化ナトリウムは、1857年に開発された歴史のある抗てんかん薬で、代替品のない重要な抗てんかん薬と認識されています。ところが、特定の難治てんかんに用いること、さらに対象は小児例が大半で、使用量が少ないために、現在製造している製薬会社は1社のみとなり、薬価基準の価格と原価とが逆転している状況にあるそうです。

そのため、日本小児神経学会(理事長:大澤真木子)は、臭化カリウム・臭化ナトリウムの安定供給のための適切な薬価引き上げを求めて、8月12日付けの要望書「(日本薬局方)臭化カリウム・臭化ナトリウムについて」を、厚生労働大臣と厚生労働省医政局長に提出しました。くわしくは

こちらをご覧ください。

広告が可能な医師等の専門性に関する資格名

てんかん学会専門医は含まれず

7月23日付で「医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について」が

厚労省のサイトが掲載されました。

平成14年4月1日付けの医療機関の広告規制の緩和に伴い、医師または歯科医師の専門性に関し、告示で定める基準を満たすものとして厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定する資格名が広告できることとなりました。また、平成19年4月1日より薬剤師、看護師その他の専門性についても、同様に告示で定める基準を満たすものとして厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定する資格名が広告できることとなりました。

現在、医師等の専門性については、以下の団体(学会)が認定する資格名について広告が可能となっています。なお、同じ資格名で複数の学会があるか、一つの協会で複数の資格名が認められているため、資格名の数と団体の数は一致しません。

・医 師 資格名の数 53 (団体の数 55)

・歯科医師 資格名の数 4 (団体の数 4)

・看護師 資格名の数 26 (団体の数 1)

(合 計 資格名の数 83 (団体の数 60))

てんかんに関係する専門医名としては、

日本小児神経学会の小児神経専門医が広告可能になっていますが、

日本てんかん学会のてんかん学会専門医は認められていません。てんかん学会専門医は約350名、そのうち、最も多いのが精神科で56%、小児科が23%、脳外科が15%、神経内科が6%です。診療科名の看板を見ただけでは、てんかんの専門医かわからない状態がこれからも続きそうです。

搬送時のさまざまな条件が重なり、初めての発作のとき救急車で運ばれた病院に「てんかん専門医」がいるとは限らない例が見られます。てんかんの主治医として望ましいか、診療科名ではなく、次のようなことを参考にしてその後の受診先を考えましょう。

・患者や家族の話をじっくり聞いてくれるか

・物を落とすような軽い発作も含めて何歳から症状があったかなど詳細に把握してくれるか

・病気以外の悩みにも耳を傾けてくれるか

・自分で脳波を判読しているか

7回シリーズ「てんかんを知ろう」

読売新聞「医療ルネッサンス」に掲載

読売新聞の「医療ルネッサンス」は、医療、障害、病気などを様々な角度から取り上げている「長寿特集」です。すべてのテーマに関心をもつほどでなくても、どんな人でも関心をもつテーマが必ずいくつかあるというほどの膨大ななもので約4500回掲載されました。新聞掲載より1週間ほど遅れますが、過去の記事はホームページから無料で読むことができます。

7月6日から、7回シリーズで「てんかんを知ろう」が掲載されました。薬物治療、外科手術、発作の対処、治るてんかん、難治性てんかん、出産などを取り上げています。毎回、日本てんかん協会に縁のある方が登場しています。第3回「発作には慌てず対処」(7月8日)では、川崎淳先生(川崎医院)と山川まち子さん(宇多野病院副看護師長)のリアルな演技で、発作の様子と対応の悪い例・よい例の動画がホームページで見ることができます。この動画は全体約20分のDVDで、解説書とセットで日本てんかん協会から発行されています。

なお、このシリーズの途中で「臓器移植法案」審議が山場を迎えたため、第7回の「Q&A」の新聞掲載は7月20日に延期されましたので、7月20日現在、第6回まではホームページで閲覧できますが、第7回のホームページ掲載は7月27日頃と思われます。

米国では、テレビでもてんかん啓発の番組がしばしば放映されていますが、日本でこれほどまとまって報道された例はありません。ぜひ

「医療ルネッサンス」をご覧ください。

トピラマートの早期承認に関する要望書

日本てんかん協会が提出

2007年に成人適用剤として承認・販売されました抗てんかん薬「トピラマート」について、小児にも適用拡大するための国内臨床試験を早期に推進・承認してもらうために、7月9日、てんかん協会は、審査管理課の専門官に要望書(

PDF,86KB)を手渡すとともに、小児てんかん治療の現状や新たな薬への期待などを伝えました。

この件については、昨年7月2日、日本小児神経学会(大澤真木子理事長)と日本てんかん学会(田中達也理事長)は、

「小児てんかん治療薬(トピラマート、製品名:トピナ)の国内開発推進に関する要望書」を厚生労働省に提出しています。

熱中症で年間約20名が亡くなっています

抗てんかん薬を服用している方は特に注意を!

平成21年6月19日、厚労省から

「職場における熱中症の予防について」が発表されました。屋外作業や高温多湿の作業現場用ですが、職場だけではなく学校や日常生活でも参考になります。さらにくわしい

「職場における熱中症防止対策マニュアル」もあります。気温が25度でも湿度が75%あると、注意、警戒、厳重警戒、危険の4段階のうちの警戒レベルになるそうです。

熱中症の症状は、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・けいれん・手足の運動障害、高体温などの症状があります。だれでも熱中症になる危険はありますが、特に『自律神経に影響のある薬の一つである抗てんかん薬を内服する場合に発汗及び体温調整が阻害されやすくなるので、熱中症の発症に影響を与えるおそれがある』ことが指摘されています。また、熱への順化は1週間程度かけて行ってじっくり行うことが必要だそうです。

もし熱中症になったら、涼しいところで体を冷やし、水分や塩分を補給するなどの応急処置をとり、必要に応して救急車の要請や医師の受診をしましょう。

未承認薬使用問題検討会議での検討結果を受けて

国内で治験準備中又は実施中の抗てんかん薬

平成21年6月12日更新の

医薬食品局の情報に、開発企業を募集している医薬品に抗てんかん薬はありませんが、治験計画等検討中の医薬品として、ルフィナマイド(レノックス・ガストー症候群、エーザイ、≪準備中≫)、 治験計画等検討中の医薬品として、スチリペントール(乳児重症ミオクロニーてんかん、 Biocodex SA、国内連絡先:明治製菓、≪準備中≫ )が、国内で治験実施中の医薬品として、フォスフェニトイン(てんかん様重積症他、ノーベルファーマ)およびオクスカルバゼピン(てんかん部分発作、ノバルティス ファーマ、≪準備中≫)が掲載されています。

ミダゾラムのけいれん重積状態への適応の早期承認

日本小児神経学会が要望書を提出

小児神経疾患の治療に邁進する臨床現場では、いまだに適切な治療薬が保険適用のもとに使用できない事例があるそうです。6月4日、

日本小児神経学会(大澤真木子理事長)は、厚労大臣と医薬食品局長あてに、ミダゾラムのけいれん重積状態への適応の早期承認に関する要望書を提出しました。

日本における新医薬品の審査期間

2011年度目標値とは依然大きな差

製薬協ニューズレターNo.131(2009年5月発行)の「政策研のページ」によると、ここ数年、新薬承認の総審査期間(審査側と申請者側の待ち時間の合計)は短縮傾向にありますが、2008年の承認品目の総審査期間と2011年の目標値との間には通常品目で9.9ヵ月、優先品目で6.6ヵ月の差が依然あるそうです。くわしくは、

製薬協ホームページの『刊行物(資料室)』の「データベース(ニューズレター)」をご覧ください。

後発薬の利用促進とてんかん発作の再発

医療介護CBニュース(4月7日付)によると、全国で264店舗の調剤薬局チェーンを展開する日本調剤(本社・東京都千代田区)は、4月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する相談サービスを始めました。現在使用している薬に対応する後発品の紹介、後発品に変更した場合の差額の試算などを無料で実施しています。

同社は昨年4月から、全国の各店舗で500品目以上の後発品を取りそろえ、その普及に力を入れてきました。その結果、昨年度の処方せんの約3割に当たる217万枚を後発品に変更し、患者や健康保険組合、国・自治体が負担する医療費を約68億円(同社試算)削減することができたそうです。

3月25日、中央社会保険医療協議会の診療報酬改定結果検証部会は「後発医薬品の使用状況調査」の

結果(速報)を公表しました。それによると、医師から後発医薬品への変更が可能な処方せんが出た場合でも、保険薬局の74.8%が後発医薬品への変更をしておらず、消極的な姿勢がうかがわれるとしています。また、この調査結果によると、「後発薬品への変更不可」に署名した医師の約3割が「効果や副作用の違いを経験したから」を理由にしています。

抗てんかん薬では、発作が抑制されている人が後発薬に変更したことにより発作が再発し、運転免許の停止、解雇などの社会的不利益につながる危険が関連学会で指摘されています。しかし、発作がななかなか抑制されない人にとっては、後発薬への変更が“よい効果”をもたらしてくれるのではと賭てみたい気持ちにもなります。安い薬になって発作も止まる幸運なんて望むのが“ムシのよい話”かも知れませんが、ふと感じるのではないでしょうか。

抗てんかん薬でも薬価は1/3から半分に削減できるものが多く、医療費削減は、健康保険組合解散の危機回避などにもつながる大きな問題ですので、後発薬利用は基本的に促進すべきでしょう。しかし、医療費削減の前に発作抑制を考えなければなりませんので、主治医に十分相談して納得してから後発薬への変更に踏み切るべきです。

災害医療、薬の確保に課題

医療介護CBニュース(2009年3月13日)の「災害医療、薬の確保に課題」という記事では、『地震などの大規模な災害が発生した時、患者の治療に必要な薬をどう確保するか―。災害に伴う道路や線路の寸断は、災害医療の現場で必要な薬の流通機能をも直撃する。山形県立救命救急センター診療部長の森野一真医師は、「どこで、どんな薬が不足しているか。どこに集めて、誰がどう運ぶか。実効性のある方法で薬の確保を図ることが重要。薬は現場に流れないと使えない」と強調する。日本製薬工業協会が3月12日、東京都内で開いたメディアフォーラムで語った。』とあります。

1995年1月17日朝に発生した「阪神淡路大地震」の際には、協会として神戸市内に「てんかん支援センター」を設置し、医師が交代で待機し、薬は京都方面から運び込み、3月末まで現地で支援を行いました。それとともに、会員の安否確認も行い、残念ながらお一人の会員が犠牲になったことが明らかになりました。栃木県からも参加された医師がいらっしゃいました。1998年の那須水害では、避難所生活を5日以上続けた方が多かったようでした。救急医薬品の確保も問題ですが、慢性的な疾患で毎日服用する薬の入手が困難になることも、重大な問題です。水害と震災では状況が異なることがありますが、1週間分くらいの抗てんかん薬や処方を書いたメモを持ち出せるようにしておくという個人の備えも必要ではないでしょうか。災害時の医療は、交通など機能がマヒした地域で、救急医療にも対応した有効な体制をいかにつくるかが課題です。

国内で治験準備中または実施中の抗てんかん薬

「未承認薬使用問題検討会議での検討結果を受けて国内で治験準備中又は実施中の医薬品に関する情報」(更新日:平成21年3月6日)の

リストには、次の4種類の抗てんかん薬が「国内で治験準備中又は実施中の医薬品」として掲載されています。

| 医薬品名 | 対象疾病 | 治験依頼者及び連絡先 |

| ルフィナマイド | レノックス・ガストー症候群 | エーザイ(株)【準備中】 |

| フォスフェニトイン | てんかん様重積症他 | ノーベルファーマ(株)【関連情報】 |

| オクスカルバゼピン | てんかん部分発作 | ノバルティス ファーマ(株)【準備中】 |

| スチリペントール | 乳児重症ミオクロニーてんかん | Biocodex SA 国内連絡先:明治製菓(株)【準備中】 |

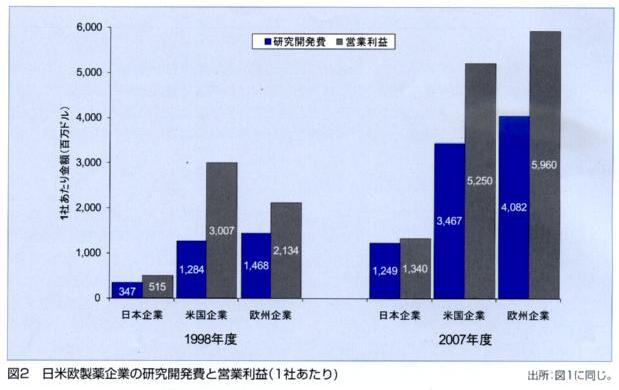

欧米製薬企業のコストと規模の比較

「製薬協ニューズレター」No.130(2009.3)に、欧米製薬企業のコスト構造と規模の比較が掲載されています。要約すると次のとおりです。

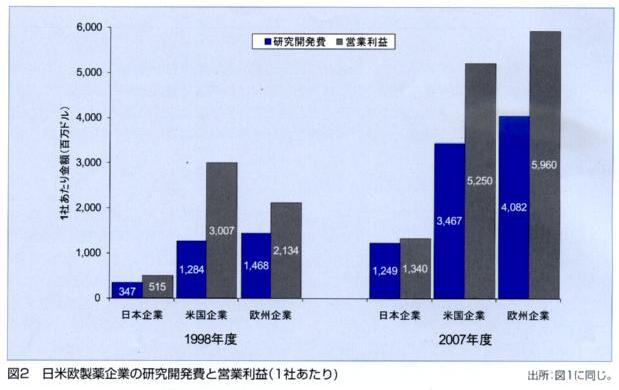

図1に示されているように、1998年と2007年を比較すると、日本企業は売上原価率(薄青色)が大幅に改善され、研究開発費比率(濃青色)と営業利益率(白色)も改善されています。特に、研究開発経費比率は欧米と比較して大幅に上昇しています。しかし、図2に示されているように、研究開発費と営業利益のいずれにおいても欧米企業との格差は依然として縮まっていないことがわかります。

継続的に新薬を創出していくためには、経営基盤や国際競争力のさらなる強化が日本の製薬企業に求められていると考えられます。

※「製薬協ニューズレター」は各支部事務局にあります。

「薬局ヒヤリ・ハット事例」のサイトを開設

日本医療機能評価機構

医療事故に関する情報を収集・分析する事業など行っている

(財)日本医療機能評価機構は、「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業」のウェブサイト(

http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/)を3月2日に開設しました。

同機構によると、2008年に医療機関から報告を受けたヒヤリ・ハット事例の約3割が薬剤に関するもので、同機構は「外来患者の半数以上が薬局で調剤を受けており、薬局においても相当数のヒヤリ・ハット事例が発生していると推測されています。

てんかんの治療においても、何らかの手違いで急に薬が抜けたり種類や量などが変わってしまい、離脱発作が生じたり症状が変化したという例が、支部事務局にも数例報告されています。患者・家族は処方箋の確認などは習慣づけ、疑問を感じたら薬局や主治医に相談しましょう。

日本てんかん協会が厚労省に要望書

レベチラセタムの早期承認に関して

日本てんかん協会は、抗てんかん薬レベチラセタムの早期承認に関して、2009年1月29日に厚生労働省へ要望書を提出しました。

日本小児神経学会も「抗てんかん薬(レベチラセタム)の早期承認と小児てんかんに対する治験の推進に関する要望書」を昨年12月15日に提出しています。くわしくはそれぞれのホームページをご覧ください。

てんかん原因遺伝子異常による発症をマウスで確認

- てんかん発症につながりうる新たな複数の異常症状を発見 -

独立行政法人理化学研究所の1月16日付プレスリリース(研究成果)によると、てんかん原因遺伝子異常による発症をマウスで確認しました。

全身の激しいけいれんなどでソクラテスの時代から知られるてんかんは、世界の全人口のおよそ3%が一生を通じて一度は発症する頻度の高い神経疾患です。発作症状は多種多様で、原因を特定することを難しくしていますが、その多くには遺伝的背景(複数の原因遺伝子や症状修飾遺伝子の存在)が指摘されています。「若年性ミオクロニーてんかん」は、思春期に発症し、起床時に頻発するミオクロニー発作、強直間代発作などを特徴とする、最も発症頻度の高いてんかんのひとつで、てんかん全体の7 ~9%を占めるとされています 。

理化学研究所脳科学総合研究センターの神経遺伝研究チームは、2004年に若年性ミオクロニーてんかん患者で変異が多く見られる遺伝子「EFHC1」を発見し報告しました。今回、研究チームはこの遺伝子を人工的に欠如させたマウス(ノックアウトマウス)を初めて作製し、このマウスがミオクロニー発作やけいれん誘発剤に対する高い感受性など、てんかん患者と類似の症状を示すこと、さらにはの運動機能の低下などいくつかの特異的な異常症状を示すことを明らかにしました。くわしくは

こちらをご覧ください。

今回の成果は、英国の「Human Molecular Genetics」のオンライン版の

Human Molecular Genetics Advance Access(2009.1.15)に掲載されました。遺伝子の変異が引き起こすてんかんばかりでなく、てんかん全体の発症メカニズムの理解にもつながり、さらには今後、治療法の開発・改良にも大きく寄与することが期待されます。

未承認薬使用問題検討会議での検討結果を受けて

国内で治験準備中又は実施中の医薬品に関する情報

未承認薬使用問題検討会議(これまでに計18回開催)での検討結果を受けた医薬品で、国内で開発前段階又は開発中の医薬品に関する情報をリスト化したものです。(12月19日に更新されたものです。既に承認されたものは除いてあります。)

「国内で治験準備中又は実施中の医薬品」のリストには、フォスフェニトイン(てんかん様重積症他)、オクスカルバゼピン(てんかん部分発作)、スチリペントール (乳児重症ミオクロニーてんかん)があります。

日本小児神経学会が厚労省に要望書

レベチラセタムの早期承認と小児てんかんに対する治験の推進

12月15日、

日本小児神経学会は、厚労省に「抗てんかん薬(レベチラセタム)の早期承認と小児てんかんに対する治験の推進に関する要望書」を提出しました。

レベチラセタムは海外においては小児適応も既に承認され、副作用は少なく有効性が明らかになっている抗てんかん薬です。日本小児神経学会としては、成人に対するレベチラセタムの早期承認と小児てんかんへの臨床試験を速やかに進め、成人のみならず小児も含めたより多くの難治てんかん患者に本薬が使用可能になるように要望したものです。

新薬「ラミクタール」(ラモトリギン)の発売開始

12月12日日付けで新薬「ラミクタール」(ラモトリギン)の発売をグラクソ・スミスクライン社が開始いたしました。部分発作および全般発作における様々な発作型(二次性全般化発作を含む部分発作、強直間代発作、レノックス・ガストー症候群における全般発作)に効果を示すそうです。特に、小児に発症するてんかんのなかで極めて難治性のレノックス・ガストー症候群への適応を日本で初めて取得した抗てんかん薬です。くわしくは

GSKプレスリリースをご覧ください。機関誌「波」2009年1月号『ニューストピックス』でも紹介をしていますので、ぜひご一読ください。

新たに収載された診療報酬における後発医薬品

2008年11月7日更新の厚生労働省保険局のトピックスに「平成20年度新たに収載された診療報酬における後発医薬品」が掲載されました。抗てんかん薬としては、ニトラゼパム(ヒルスカミン錠5mg)とバルプロ酸ナトリウム(バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」 )があります。くわしくは

こちらをご覧ください。

抗てんかん薬ラモトリギンの販売承認

抗てんかん薬「ラミクタール錠小児用2mg」、「ラミクタール錠小児用5mg」、「ラミクタール錠25mg」、「ラミクタール錠100mg」(一般名:ラモトリギン)が、10月16日付けで正式に厚労省からグラクソ・スミスクライン株式会社(GSK)に対し製造販売の承認がなされました。くわしくは

GSKプレスリリースをご覧ください。

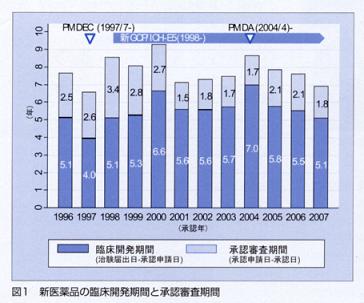

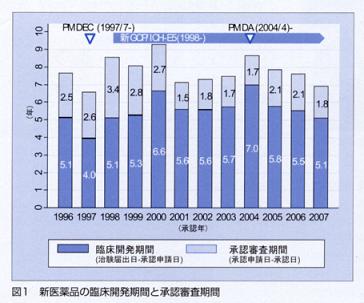

新薬の開発・承認審査期間の短縮

「製薬協ニューズレター、No.127」(※)によると、新医薬品の開発から承認審査までの過程で指導・審査の役割を担う医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、2007年4月に2011年度の承認医薬品審査期間を1年、承認申請までの開発期間を1.5年短縮する目標を掲げました。

通常の医薬品開発のプロセスは、第1相試験、前期第2相試験、後期第2相試験、第3相試験の4つの相(フェーズ)に分けられます。第1相試験は健康成人を対象とし、前期第2相試験は患者での有効性の有無を初めて確認します。薬剤の用量反応性をみる後期第2相試験、薬効の検証目的となるのが第3相試験です。そして得られた臨床試験成績をもとに承認審査にかけられます。

では、新医薬品の臨床開発期間と承認審査期間の現状はどうでしょうか。新薬が登場するまでにはざっと10年かかるといわれていましたが、図1は「製薬協ニューズレター」のグラフです。これによると、7年から10年はかかることがわかります。承認審査に時間がかかるといわれてきましたが、新GCP(治験実施の基準)の完全施行、外国臨床試験の利用などで、ばらつきを考慮しても2001年からは承認審査期間が短くなったことがわかります。しかし臨床開発期間ははっきりした傾向はみられません。

新しい抗てんかん薬の登場を待ちわびる人にとっては期待したい動きです。

※

日本製薬工業協会広報委員会:政策研のページ「日本における新医薬品の開発期間」、製薬協ニューズレター、No.127、p.34-35、2008.9

「製薬協ニューズレター」は奇数月発行で、各支部事務局に送られてきています。

後発薬品への切り替えについて、日本てんかん学会など提言

今年4月に

日本小児神経学会ホームページで先発抗てんかん薬と後発薬品(ジェネリック薬)の問題を取り上げましたが、このたび、日本小児神経学会、日本てんかん学会、同薬事委員会、理事会は提言(

pdf,215kb)をまとめました。後発薬品への切り替えについて、

『てんかん患者の抗てんかん薬治療においては、先発医薬品と後発医薬品、あるいは後発医薬品同士の切り替えに際して、医師および患者の同意が不可欠であるとともに、充分な情報提供が求められる。』と提言し、先発医薬品と後発医薬品の相違や先発抗てんかん薬の後発品への切り替えに関する各国のガイドラインなどから提言の根拠を述べています。

平成20年度の先発薬と後発薬の薬価一覧表は

こちらをご覧ください。抗てんかん薬では、ニトラゼパム(ネルボン)、ジアゼパム(セルシン)、カルバマゼピン(テグレトール)、バルプロ酸ナトリウム(デパケン)、ゾニサミド(エクセグラン)などに後発薬があります。(かっこ外は成分名、かっこ内は先発薬の商品名)

後発薬の値段は、種類によっては先発薬の3割くらいものもあれば、あまり差がないものもあります。医療費の軽減は個人にとっても国にとってもよいことですが、切り替えを考えるときは、発作の再発による運転免許停止などのリスクについて主治医から十分説明を受けてください。

検討終了から6ヶ月以上経過しても

治験が開始されていない抗てんかん薬

6月30日に開催の第17回「未承認薬使用問題検討会議」の資料によると、平成17年1月から計16回開催された会議において検討された46品目のうち、検討終了から6ヶ月以上経過後、治験が開始されていない品目(平成20年6月30日現在)のリストがあります。これによると、オクスカルバゼピン(第7回、平成18年1月)、フォスフェニトイン(第9回、平成18年7月)があります。また、開発企業募集中の品目に、スチリペントール(第13回、平成19年7月)があります。

くわしくは、

こちらをごらんください。

「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」の実施状況

後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、価格が先発医薬品の半分以下のものもあり、医療費負担軽減などのメリットもありますが、安定供給、品質試験の実施、医療関係者への情報提供などへの不安が、今年3月の小児神経学会の提言などで指摘されました。厚生労働省医政局経済課は、7月9日付で「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラムの実施状況」について発表しました。後発医薬品メーカーおよび国の取り組みについてのくわしい内容は

こちらをご覧ください。

小児てんかん治療薬(トピラマート)の国内開発推進に関する要望書

7月2日、日本小児神経学会(大澤真木子理事長)と日本てんかん学会(田中達也理事長)は、「小児てんかん治療薬(トピラマート、製品名:トピナ)の国内開発推進に関する要望書」を厚生労働省に提出しました。くわしくは、

こちらをご覧ください。

飲み始めの3ヵ月は副作用に注意

カルバマゼピン添付書の改訂を指示

厚生労働省医薬食品局安全対策課は4月25日付で、てんかん治療薬のカルバマゼピンなど4製品の添付文書を改訂するよう、日本製薬団体連合会を通じて関係製薬会社に指示しました。

カルバマゼピン(製品名:テグレトール)については、「重大な副作用」の項の皮膚粘膜症候群、中毒性表皮壊死症、紅皮症に関する記載し、「発熱、眼充血、顔面の腫脹、口唇、・航空粘膜や陰部のびらん、皮膚や粘膜の水疱、紅斑、咽頭痛、そう痒、全身倦怠感等の異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行iい、また、これらの症状のほとんどは本剤の投与開始から3カ月以内に発症することから、特に投与初期には観察を十分に行うこと」と改めるように指示しました。

くわしくは

薬事日報ホームページをご覧ください。

ジェネリック薬(後発薬)に切り替えて発作再発

日本小児神経学会が提言

後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。テレビコマーシャルで、患者が医師に向かって「ジェネリックでお願いします。」と言う場面を見たと思います。まったく同一でなく、剤形、賦形剤、有効期限などが異なる場合もあります。後発医薬品は先発医薬品と比較すると、薬によっては半額以下の価格のものもあり、自己負担の軽減や医療保険財政の改善につながります。

しかし、欧米諸国と比較し後発医薬品の普及は低いのが現状です。医療関係者の間で、後発医薬品の品質、情報提供、安定供給に対する不安が払拭されていないことが挙げられています。なお、「後発医薬品(ジェネリック医薬品)Q&A 医療関係の方々へ」(平成20年3月発行)が

厚労省のホームページ(後発医薬品)に掲載されています。

平成20年4月から処方箋に医師が署名・捺印をしなければ、薬局で後発医薬品(ジェネリック医薬品)が処方される可能性があります。薬によっては後発医薬品への安易な切り替えが重大な影響を及ぼす可能性があり、抗てんかん薬でも問題があるそうです。日本小児神経学会の理事会と薬事委員会による「抗てんかん薬の後発医薬品への切り替えに関する提言」が、3月24日に小児神経学会ホームぺージに掲載されました。

| 提言: | てんかん患者の抗てんかん薬治療においては、先発医薬品と後発医薬品、あるいは後発医薬品同士の切り替えに際して、医師および患者の同意が不可欠であるとともに、充分な情報提供が求められる。 |

提言書では、長く発作の抑制されている患者で急に薬を入れ替えると、思わぬ発作の再発や副作用を発来することがあり、その場合の帰結として、外傷、事故、死亡、社会的安定の喪失(失職、運転免許の停止など)を生じる可能性があり、患者に対する影響は極めて大きいと指摘しています。フェニトイン、バルプロ酸ナトリウム、カルバマゼピンについては、後発品に切り替えたところ再発発作が出現することがあり、バルプロ酸ナトリウムとクロバザムでは、約2割が再び先発品に変更をせざるを得なかったそうです。後発品から別の後発品に切り替えた場合あるいは後発品から先発品に切り替えた場合も問題が起きた例があります。特に、発作が抑制されている方の場合は注意が必要です。くわしくは、提言の全文(pdfファイル、160KB、10ページ)を

小児神経学会ホームページからダウンロードしてご覧ください。

(注)同じ成分の先発薬でも散剤、細粒剤、顆粒剤、錠剤、カプセルなどがあり、剤形により効果が異なるものもあります。

(注)平成20年度の先発薬と後発薬の薬価については

こちらをご覧ください。

(注)薬の名前には、薬の成分からつけられた上記の「一般名」のほかに「商品名」があります。

| 一般名 | 商品名(先発薬) | 商品名(後発薬) |

| バルプロ酸ナトリウム | デパケン、デパケンR、セレニカR | バレリン、ハイセレニン、エピレナート、セボトボル、セレブ、サノテン、エスダブル、

バルプラムR、バルデケンR、バルプロ酸ナトリウムSR「アメル」ほか |

| カルバマゼピン | テグレトール | テレスミン、レキシン、カルバマゼピン「アメル」 |

オクスカルバゼピン(てんかん部分発作)など

まだ承認まで至らず

「未承認薬使用問題検討会議での検討結果を受けて国内で治験準備中又は実施中の医薬品に関する情報」

(更新日:平成20年3月21日)によると、開発企業を募集している医薬品としてスチリペントール(乳児重症ミオクロニーてんかん)、国内で治験準備中又は実施中の医薬品としてフォスフェニトイン(てんかん様重積症他)とオクスカルバゼピン(てんかん部分発作)が掲載されています。残念ながら、1月30日の情報と変わりがありません。 オクスカルバゼピンは掲載されてすでに2年余も経過していますが、まだ承認の段階まで達していません。

国内で治験準備中又は実施中の医薬品に

スチリペントール(乳児重症ミオクロニーてんかん)など

未承認薬使用問題検討会議(これまでに計14回開催)での検討結果を受けた医薬品で、国内で開発前段階又は開発中の医薬品に関する情報の

リスト(更新日:平成20年1月30日)に3つの抗てんかん薬が掲載されています。

開発企業を募集している医薬品として、スチリペントール(乳児重症ミオクロニーてんか)があります。また、国内で治験準備中又は実施中の医薬品として、フォスフェニトイン(てんかん様重積症他)とオクスカルバゼピン(てんかん部分発作)があります。

このサイトでは、オクスカルバゼピンについては

2006年2月21日に、フォスフェニトインについては

2006年8月4日に紹介しています。それからもう2年または1年半も経っています。これで治験が開始されても新薬として認められるとは限りませんが、新薬の開発には長い年月がかかることを示しています。

日本小児神経学会

フェニトイン薬価引き上げの要望

日本小児神経学会(理事長三池輝久)は、2008年1月7日に舛添要一厚生労働大臣および厚生労働省医政局経済課武田俊課長あてに「フェニトイン薬価引き上げの要望」を提出しました。フェニトインは商品名ではアレビアチンと呼ばれ、1940年から抗てんかん薬として長年使われてきました。多くの人が服用している代表的な抗てんかん薬の一つです。従来の抗てんかん薬は薬価があまりにも低いために、製薬会社ではほとんど採算ベースにのらないという事態に陥り、市場から撤退する動きも予想されます。その代表的な例がフェニトインです。このような危機的状況にあることから、薬価引き上げを求める

要望書を提出しました。

※小児神経学会ホームページ(3月14日)によると、その後、薬価が引き上げられました。

厚労省の未承認薬使用問題検討会議

小児てんかん治療薬など4剤に開発着手を促す

【2007年11月1日 薬事日報】

厚生労働省の未承認薬使用問題検討会議は、小児のてんかん症で難治性のレノックス・ガストー症候群(LGS)の治療薬として、「ルフィナマイド」の開発をエーザイに促すことを決めた。また、造血幹細胞疾患である発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)の初めての特異的治療薬となる「エクリズマブ」、癌性疼痛緩和の国際的な標準薬である「オキシコドン注射剤」と「メサドン」の2剤についても、関連企業に開発を促していく。

ルフィナマイドは、エーザイが欧州で開発、EUでは今年1月に承認されている。小児の早期に発症し難治性のLGSに伴う発作の治療における補助療法に使うことができる。

LGSは小児てんかんの1~10%に発生し、既存の抗てんかん薬では効果が不十分で、発作のコントロールは極めて困難な難治性疾患。

同剤は既存の抗てんかん薬とは類似性のないトリアゾール誘導体。海外臨床試験では、4歳以上のLGS患者に対するてんかん治療の併用薬としての有用性が明らかになったとされ、検討会議は、日本でも早急に治験を開始すると共に、海外データの活用も積極的に検討すべきとした。

エクリズマブは、開発は米国アレクシオンが行い、日本ではCROのシミックが治験準備中。発作性夜間ヘモグロビン尿症は、貧血、黄疸やヘモグロビン尿が見られ、国内の推定有病者数は430人、平均生存期間は32.1年。

現行の治療法としては、副腎皮質ホルモンや免疫抑制剤による薬剤治療、造血幹細胞移植があるが、副作用や治療関連死が問題となっていた。エクリズマブはヒト化モノクローナル抗体で、補体C5に結合することによって、原因となる補体による血管内溶血を抑制する効果を持つ。

米国やEUで今年に承認されており、海外臨床試験ではプラセボ投与群に対し、86%の効果が認められた。有害事象も重大なものはなく、プラセボ群に比べて有意に高い副作用は見られなかった。それらから会議は、PNH治療の画期的薬剤であるとし、速やかな臨床試験の実施を求めることとした。

癌の疼痛治療に使われるオキシコドン注射剤とメサドンは、開発企業が決まっていないものの、早期の開発が必要と判断した。

オキシコドン注はモルヒネ注とほぼ同等の効果及び副作用を有する。しかし、モルヒネと異なり腎機能障害患者にも比較的安全に使用できるとされる。また、経口投与が難しいことが多いため、注射剤は不可欠と判断された。

メサドンも、モルヒネなど他の医療用麻薬と同等の効果及び副作用があるとされ、腎機能障害患者にも安全に使用できる可能性がある。神経障害性疼痛にも有効である可能性も示唆されている。ただし、過剰投与などによる呼吸抑制障害や不整脈といった副作用に関てし、FDAが注意喚起しており、その点を踏まえた上で早期の開発を検討すべきとした。

この2剤に関し委員からも、「疼痛緩和の選択肢を増やすべき」と支持する意見が複数出された。

厚労省の未承認薬使用問題検討会議

治験準備中又は実施中の医薬品に関する情報

医薬食品局の未承認薬使用問題検討会議での検討結果を受けて国内で治験準備中又は実施中の医薬品に関する情報(更新日:平成19年10月24日)によると、フォスフェニトイン(てんかん様重積症他)は開発企業を募集している医薬品に、オクスカルバゼピン(てんかん部分発作)は、ノバルティス・ファーマ(株)で「準備中」となっています。いずれも6月18日の情報と変わっていません。

日本てんかん協会の要望書も配布

厚労省の未承認薬使用問題検討会議

7月30日開催の

第13回未承認薬使用問題検討会議では、スティリベントール(乳児重症ミオクロニーてんかん)の治験が開始されるべきとの検討結果報告書のほか、未承認薬5種の検討要望状況の中に、ルフィナミド(販売名イノベロン、レノックス・ガストー症候群)およびビガバトリン(販売名サブリル、小児部分てんかんや点頭てんかん)が取り上げられました。ルフィナミドについては、日本てんかん協会からの要望書(2007.6.25)も資料として配付されました。今回の会議では出された未承認薬の半数が抗てんかん薬でした。

日本てんかん協会が要望書を提出

抗てんかん薬の開発・承認に関して

成人のみならず小児の部分発作やレンノックス・ガストー症候群に有効性があるとして、臨床試験が進められてきた抗てんかん薬「ラモトリギン」の審査が遅れ、承認が来夏まで遅延するという情報を日本てんかん学会等から得て、日本てんかん協会では厚生労働省等へ優先審査の要望書を7月2日に提出しました。→くわしくは

こちら

フォスフェニトイン(てんかん様重積症他)

国内の開発企業は未だみつからず

第12回治験のあり方に関する検討会の資料

2月28日に開催された「第12回治験のあり方に関する検討会」の資料が

厚労省のサイトにアップロードされています。医薬品の臨床試験の実施の基準(GCP)については、日・米・EU医薬品規制調和会議(ICH)で合意されたものと我が国のGCP省令とが比較検討されています。治験依頼者が治験責任医師または治験実施医療医療機関と行うか、運用上の課題、治験の必須文書などの課題についての資料があります。

治験準備中または実施中の医薬品に関する情報

厚労省の未承認薬使用問題検討会議での検討結果を受けて治験準備中または実施中の医薬品の

一覧表(更新日:平成19年3月2日)が紹介されています。フォスフェニトイン(てんかん様重積症他、≪準備中≫)とオクスカルバゼピン(てんかん部分発作、 ノバルティス ファーマ(株)、≪準備中≫)です。更新日は平成19年3月2日となっていますが、昨年12月1日に示されたものと同じ2品目です。

第6回 次期治験活性化計画策定に係る検討会

新たな治験活性化5カ年計画(仮称)(素案)

平成15年4月に「全国治験活性化3カ年計画」が策定され、1年延長されて今日に至っています。検討会では、この計画の成果と課題を整理し、「新たな治験活性化5カ年計画」の策定を進めています。11月21日の第6回検討会では、新しい計画の素案が示されました。

現在検討されている素案の概要は以下のとおりです。

新たな治験活性化5ヵ年計画(素案)概要

| 1 目 標 |

| (1) | 日本の治験の「コスト高」、「遅い」、「質が低い」構造の転換 |

| (2) | 国民に対する新技術のアクセスの向上と日本の医療水準の向上 |

| (3) | 国際共同治験参画と日本発のイノベーションを世界へ |

| |

| 2 推進すべき方策等 |

| (1) | 治験等の中核・拠点医療機関の体制整備 |

| ・ | 人材を集中的に投入し、技能の集約化を図り、効率的かつ迅速に治験・臨床研究が実施できる他のモデルとなる体制を構築。 |

| ・ | ネットワークの構築とその中心的な役割を担う。 |

| ・ | 中核・拠点による治験・臨床研究専門スタッフの養成 |

| (2) | 人材育成 |

| ① | 医師に対する動機付け |

| ・ | 臨床業績の評価向上(院内処遇、国の研究費、学会の論文評価、学位) |

| ・ | 適正な受託研究費の院内配分 |

| ② | CRCの養成研修の質的向上 |

| ・ | 各養成団体間の研修内容の統一化 |

| ・ | 拠点等での学会認定CRCの活用

|

| ③ | IRB職員、データマネージャーに対する研修の導入 |

| (3) | 国民への普及啓発、参画促進 |

| ① | 臨床研究登録と登録データベースの活用促進 |

| ② | 医療機関の患者情報提供機能の充実 |

| ・ | 患者情報室設置、治験後の治療確保、治験後の被験薬情報フォローアップ等 |

| (4) | 効率化企業負担の軽減 |

| ① | 契約様式の全国的統一、医療機関の窓口一元化 |

| ② | 治験等のデータのI T化とモニタリング効率の改善 |

| (5) | その他 |

| ・ | 臨床研究に関する倫理指針の見直し(平成20年目処)のための検討開始 |

| ・ | 引き続き、臨床研究の在り方を検討していくべき。 |

| ・ | GCP等の規制関係の整合化 |

CRC:開発業務受託機関 GCP:医薬品の臨床試験の実施基準 IRB:治験審査委員会

くわしくは、厚生労働省の『

「治験」ホームページ』をご覧ください。

新しい抗てんかん薬の製造販売承認

ファイザー株式会社は、7月26日に、抗てんかん薬「ガバペン(R)錠200mg/300mg/400mg」(一般名:ガバペンチン)の製造販売承認を取得しました。

部分発作のてんかんに有効で、臨床薬理試験結果などから、アレビアチン(一般名:フェニトイン)、テグレトール(一般名:カルバマゼピン)、デパケン(一般名:バルプロ酸ナトリウム)、フェノバール(一般名:フェノバルビタール)との相互作用は起こりにくいと考えられています。順調に準備が進めば、9~10月には発売されます。

(2006年7日26日 日経プレスリリース ---日本てんかん協会JEA通信より)

ファイザー、抗てんかん薬「ガバペン錠 200mg/300mg/400mg」の製造販売承認を取得

ファイザー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:岩崎博充、資本金:648億円)は、7月26日に、抗てんかん薬「ガバペン(R)錠200mg/300mg/400mg」(一般名:ガバペンチン)の製造販売承認を取得しました。

ガバペンチンは、新しい作用機序を有する抗てんかん薬です。既存の抗てんかん薬の作用部位であるGABA(*注)およびベンゾジアゼピン受容体に対する活性がなく、作用部位が異なるため、他の抗てんかん薬との併用により相乗効果が期待できると考えられています。

臨床試験の結果、既存の抗てんかん薬では十分な効果が認められないてんかん部分発作を有する患者において、多剤併用治療による発作抑制効果が認められています。

また、体内では代謝されず、薬物代謝酵素を誘導・阻害しないため、多剤併用治療において薬物相互作用を起こしにくいことが示唆されています。

海外においてガパペンチンは、Neurontin(R)の製品名で1993年てんかんの部分発作に対する併用療法として英国、米国で承認を受けて以来、欧州、アジアを含む世界91カ国においててんかん治療に使用されています。

ガバペンによって、てんかん部分発作に苦しむ患者様の負担を軽減し、QOLの向上に寄与することが期待されます。

*注 GABA(Gamma一Amino Butyric Acid):抑制性神経伝達物質のγ-アミノ酪酸

●てんかんについて

てんかんは、神経疾患の中で最も有病率の高い疾患で、国内の成人てんかん患者数は約60万人と推定されます。てんかんの治療の最終目標はてんかん発作からの開放であり、抗てんかん薬によるてんかん発作の抑制が基本となります。既存の抗てんかん薬治療では、約70%の発作のコントロールが可能とされていますが、残る約30%は、複数の抗てんかん薬を使用しても発作をコントロールできない難治性のてんかんであり、このような症例に対する治療が重要な課題となっています。

■ガバペン(R)錠 200mg/300mg/400mgの概要

【製品名】

ガバペン(R)錠 200mg(GABAPEN(R) TabIets 200mg)

ガバペン(R)錠 300mg(GABAPEN(R) TabIets 300mg)

ガバペン(R)錠400mg(GABAPEN(R) Tablets 400mg)

【一般名】

ガバペンチン(gabapentin)

【製造販売】

ファイザー株式会社

【効能・効果】

他のてんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む)に対する抗てんかん薬との併用療法

【用法・用量】

通常,成人にはガバペンテンとして初日1日量600mg、2日目1日量1200mgをそれぞれ3回に分割経口投与する。3日目以降は、維持量として1日量1200mg~1800mgを3回に分割経口投与する。なお,症状により適宜増減するが、1日最高投与量は2400mgまでとする。

【特 性】

- 1.

- 既存の抗てんかん薬とは異なる新しい作用機序をもつ抗てんかん薬です。

- 2.

- 既存の抗てんかん薬で十分な効果が認められていない部分発作を有するてんかん患者において、併用による発作抑制効果が認められています。

- 3.

- 臨床薬理試験結果と薬物動態プロファイルから、他の抗てんかん薬*との相互作用は起こりにくいと考えられます。

*フェニトイン、カルハマゼピン、パルプロ酸ナトリウム、フェノバルビタール

治験準備中または実施中の医薬品に関する情報

厚労省の未承認薬使用問題検討会議での検討結果を受けて治験準備中または実施中の医薬品の

一覧表が紹介されています。24品目のうち2品目が「抗てんかん薬」です。フォスフェニトインとオクスカルバゼピンです。

わが国の抗てんかん薬開発と治験環境

てんかんの患者および家族の中には、なかなか止まらない発作に悩み、国内で承認されていない薬を入手するために、わざわざ海外まで出かけたり、個人輸入という努力をしている方もいます。新薬登場の期待が大きく、日本てんかん協会では「創薬ボランティア会員制度」を設けています。

「治験」への理解を深め新薬開発を促進するために、厚生労働省では『治験』ホームページを立ち上げました。また、「未承認薬使用問題検討会議」では、欧米で販売されている、オクスカルバゼピン(欧米で販売)、フォスフェニトイン(米英で販売)などの検討が行われています。また、ファイザー株式会社は、「ガバペン(R)錠」(一般名:ガバペンチン)を新発売すると9月22日に発表しました。(くわしくは栃木県支部ホームページをご覧ください。)最近のこういった動きは、私たちにとってうれしい話ですが、日本の「治験環境」はあまりよいとはいえないようです。

医薬品の候補物質が新薬として承認されるまでには、薬の効果と安全性を調べる複数の治験が必要です。近年、新薬のグローバル開発が積極的に行われていますが、同時に各国の承認審査において他国で実施された治験データを受け入れる体制が整備されてきました。日本製薬工業協会の「製薬協ニューズレター」(No.115、2006.9)に、外国治験デー夕の活用状況や国内外の治験施設のパフォーマンスの違いがまとめられています。わが国の新薬承認審査では、1998年以降外国治験データの利用が進んでいます。我が国の治験数と被験者数は、米国よりも少なく、日本では1治験あたり77例で、外国治験では255例と3倍以上多いそうです。外国での治験データが役立つのはよいのですが、日本人のデータ不足が気になります。

9月15日の週刊朝日には、『潜入「治験ボランティア」は究極のリゾートか 3食・漫画・昼寝付き 4泊6日で8万円ゲット!』という記事がありました。こんな記事で協会の「創薬ボランティア」が誤解されることはないと思いますが、「治験」を馬鹿にしているようにも読める“週刊誌的”見出しと記事に複雑な気持ちになるとともに、収入がよい楽なアルバイトのつもりで参加しているボランティア(?)がいるとしたら怒りを感じます。

(「とちぎ波」2006年10月号より)

「ガバペン(一般名ガバペンチン)錠 」新発売

ファイザー株式会社は、抗てんかん薬「ガバペン(R)錠200mg/300mg/400mg」を新発売するとの報道向け発表を9月22日に行いました。

ガバペンは、一般名をガバペンチンといい、1973年にドイツで合成された抗てんかん薬です。1993年に英国および米国で成人におけるてんかんの部分発作に対する併用療法として承認され、1999年以降、欧州主要各国および米国で小児の適応を取得、現在アジアを含め世界91ヵ国で抗てんかん薬として広く使用されています。

国内では、1993年より第Ⅰ相試験が開始され、国内外の臨床試験の結果、既存の抗てんかん薬では発作の抑制が不十分な部分発作に併用で有用性が認められ、ファイザー株式会社は7月26日に製造販売承認を取得していました。

くわしくは、

ファイザー株式会社のプレスリリースをご覧ください。

有効で安全な医薬品を迅速に提供するための検討会へ

ヒアリング意見書を提出

日本てんかん協会の意見書が12月7日(木)の検討会で報告されました。

2006年11月24日

有効で安全な医薬品を迅速に提供するための検討会

座長 高久 史麿 様

有効で安全な医薬品を迅速に提供するための検討会ヒアリング意見書

○団体名称: 社団法人日本てんかん協会

○代表者名: 会長 鶴井啓司

○団体の概況:(省略)

○承認審査のあり方や実施体制、安全対策等に係る事項等に関する意見内容:

Ⅰ. 承認審査の方針や基準の明確化と市販後安全対策への取組み

- 海外での使用が一定カ国、一定期間以上経過した薬剤に関して、治験プロセスが可能な限り簡略化できるよう検討してください

- 1)

- 海外での実績も反映した上で、国内における症例数を最小限に留めることによる治験の迅速化が望まれます。そのための、国内最小症例数等を検討し公表してください。

- 2)

- インフォームド・コンセントが充分に機能をし、責任の所在などを明確にすることにより、専門学会(例えば、てんかんでは日本てんかん学会、日本小児神経学会、日本精神・神経学会など)認定医によるライセンス制を導入するなどして、投与の促進が可能であるかなどを関係機関・団体等とご検討ください。

- てんかんの治験の標準的プロトコールを作成し、どのメーカーでも使用可能にしてください

- 1)

- 二重盲験法についての再評価とともに、他に客観的・有効的な評価法が考えられる場合には、治験期間の短縮などの可能性を、積極的にご検討ください。

- 2)

- 抗てんかん薬の有効性の客観的評価について、治験薬剤別ではない統一的な基準を、国際的な状況も考慮しつつ作成してください。

- 臨床(医療)現場の医師等への情報提供・教育を徹底してください

- 1)

- 現況では、安全対策が医療の個々の現場で徹底しているようには思えません。

- 2)

- 一般的に、「効能」が強調され「欠点や注意点」に類するものが目立ちません。当事者には、副作用等のほうが重要情報ともなりますので、伝達情報の比重(視点)を見直してください。

- 3)

- 全体的傾向として、日本の副作用の割合は海外に比べて低い傾向にありますが、これは市販後副作用情報の収集にも問題があると思います。市販後副作用情報の収集を、組織的に行ってください。

Ⅱ. 治験相談・承認審査の体制の充実

- 承認審査のしくみを効率的にしてください

- 1)

- 「新薬」と「効能や剤形の追加」では承認審査の過程は異なると思いますので、臨機応変の体制を望みます。

- 2)

- 承認審査にあたる人的資源が不足しているとの情報を耳にしますので、早期の改善を希望します。

- 3)

- 治験相談や承認審査の標準的な必須時間等を段階的に明示し、審査対象薬剤ごとの進捗状況も合わせて明示してください。また、当事者にどういった治験の被験者が求められているかの情報を、的確に提供するしくみを望みます。

- 4)

- がんやエイズ等の薬剤だけを優先審査するのではなく、柔軟な対応を期待します。また、審査員の全員一致(賛成)による安全性(リスク)評価の体制を見直してください。

- 大学病院等を活用できるしくみの導入にも期待します。

- 1)

- 治験を臨床研究と位置づけると、大学病院等での体制を充実することも必要に思います。

- 2)

- その場合、長期にわたって安定した人員の充当が必要となることから、治験協力者への報償などの見直しが必要です。

- 3)

- 治験参加機関が提出する書類の、簡素化が必要です。報告書作成の労苦から、以降簡単に治験参加に協力ができなくなる事例もあります。

Ⅲ. その他医薬品の安全かつ迅速な提供に資する事項

- 当事者の生活の場の検証を行ってください

- 1)

- 薬剤がいかに患者さんの生活の質を劇的に変えるか、また服薬管理が重要な課題であるかの検証も、合わせて検討する必要があります。

- 2)

- 医療と当事者の橋渡し役となる福祉・保健職の役割は重要です。適剤・適量の判断には、こういった専門職の情報も反映するものであってもらいたいと思います。

- 検討会等の委員には当事者を入れてください

- 1)

- 医療・薬剤に関する検討会等においては、是非ともユーザーとしての当事者(特に神経・精神系疾患)を入れることを、今後定着してください。

- 2)

- 公的な薬剤に対する相談窓口の充実と、医療従事者以外の相談員(特にピアワーカー)の配置を望みます。

以 上

(日本てんかん協会ホームページより)

抗てんかん薬の臨床試験推進に関する要望書

厚労省、製薬会社、医薬品医療機器総合機構に提出

日本てんかん協会は、抗てんかん薬の臨床試験推進に関する要望書を厚生労働大臣へ提出するとともに、同様の内容をユーシビージャパン株式会社、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構にもそれぞれ提出しました。

2006年11月27日

厚生労働大臣

柳澤 伯夫 様

社団法人 日本てんかん協会

会長 鶴井 啓司

抗てんかん薬の臨床試験推進に関する要望書

1. Levetiracetam(レベチラセタム)の臨床試験の推進と早期承認をお願いいたします。

貴職におかれましては、日頃からてんかんのある人に対する諸施策の充実にご尽力をいただき、心から感謝申し上げます。

さて、本会はてんかんによっておこる悩みや苦しみを解決するために、正しい知識の普及啓発、調査研究、施策推進活動、そして相談援護の事業に取り組んでおります。本会は、6,000名を超える会員により組織を構成しており、その会員の6割強がてんかんのある人とその家族が占めるいわば「当事者団体」と言えます。その会員を中心に行っている相談事業では、圧倒的に専門医療に関わる内容が多くニーズの高さを日々感じているところです。

ご存じのように、わが国においてもてんかん治療の基本は薬物療法とされています。本会では、わが国にてんかんのある人々がおよそ100万人は存在するであろうと考えており、そのおよそ7割の方々は現在の薬物治療により発作等をコントロールすることができ、当たり前の地域生活が可能となってきました。しかしながら一方では、副作用に悩まされたり現在の薬だけでは発作を抑えることができない人たちも、少なからず存在しています。そして、この課題を解消するための障壁の一つに、欧米とわが国において治療で使用できる薬剤に差異がある点が以前から指摘されています。本会でも、これまで幾度となく新薬開発推進に向けた要望をいたしてきました。

去る9月25日、6年ぶりに新薬(Gabapen/ガバペン)が発売になりました。これは、関係者の間では大変喜ばしい情報であり、本会でも早速最新情報として機関誌等にて周知をしているところです。この他にも、Topiramate(トピラメート)やLamotrigine(ラモトリジン)などの承認審査が進められているとの情報を本会でも得ており、大変期待をしています。

そのような中で、Levetiracetam(レベチラセタム)の臨床試験があまり進んでいない旨の情報を得て、本会としても大変憂慮している次第です。つきましては、貴職から担当されている製薬企業および関係機関等に臨床試験の推進を働きかけてくださると共に、厚生労働省におかれましても早期の承認をして下さることをここに要望いたします。

(日本てんかん協会ホームページより)

抗てんかん薬の早期に承認申請や治験を実施

厚生省が関連企業に要請

厚生労働省の「第9回未承認薬使用問題検討会議」が7月28日に開かれ、ワーキンググループ(WG)から提出されたスニチニブなど国内未承認4品目に関する検討結果報告書を了承した。これを受けて厚労省は関係企業に対し、早期に承認申請や治験を実施するよう要請します。

その一つに、抗てんかん薬(注射剤)のフォスフェニトイン(Fosphenytoin)があります。米国ではCerebyx、英国ではPro-Epanutinという販売名です。てんかん重積症に対して効果があるそうです。

→

ワーキンググループ報告書(pdfファイル、219KB)

ファイザー製薬のホームページで、

Cerebyxの英文報告書(pdfファイル、69KB)をダウンロードできます。

未承認薬の抗てんかん薬「オクスカルバゼピン」

厚生労働省の第7回未承認薬使用問題検討会議(平成18年1月19日開催)の資料に、抗てんかん薬「オクスカルバゼピン」の報告書がありました。「世界50カ国以上で承認された部分発作に対する単剤、あるいは多剤併用での有効性が確立した薬剤であり、国内における部分発作を対象とした本剤の治療が早急に開始されるよう検討すべきである」との検討結果が出ています。読売新聞には掲載されたそうです。

→

ワーキンググループ報告書(pdfファイル 137KB)

厚生労働省:「治験」ホームページ

てんかんの患者および家族は、なかなか止まらない発作で、新薬登場の期待が大きく、日本てんかん協会では「創薬ボランティア会員制度」を設けています。

「治験」への理解を深め新薬開発を促進するために、厚生労働省では『

「治験」ホームページ』を立ち上げました。制作は日本製薬工業協会、監修は厚生労働省医政局研究開発振興課となっています。「治験」についての基礎知識や新しい情報を知ることができます。抗てんかん薬の情報がどれだけあるかは分かりませんが、期待したいと思います。

厚生労働省のてんかん地域診療連携体制整備事業が、宮城、栃木、新潟、神奈川、静岡、岡山、広島、鳥取の8県で行われています。この事業については、すでに「とちぎ波」で時々報告してきました。報告書が支部事務局に届きました。

厚生労働省のてんかん地域診療連携体制整備事業が、宮城、栃木、新潟、神奈川、静岡、岡山、広島、鳥取の8県で行われています。この事業については、すでに「とちぎ波」で時々報告してきました。報告書が支部事務局に届きました。

図1に示されているように、1998年と2007年を比較すると、日本企業は売上原価率(薄青色)が大幅に改善され、研究開発費比率(濃青色)と営業利益率(白色)も改善されています。特に、研究開発経費比率は欧米と比較して大幅に上昇しています。しかし、図2に示されているように、研究開発費と営業利益のいずれにおいても欧米企業との格差は依然として縮まっていないことがわかります。

図1に示されているように、1998年と2007年を比較すると、日本企業は売上原価率(薄青色)が大幅に改善され、研究開発費比率(濃青色)と営業利益率(白色)も改善されています。特に、研究開発経費比率は欧米と比較して大幅に上昇しています。しかし、図2に示されているように、研究開発費と営業利益のいずれにおいても欧米企業との格差は依然として縮まっていないことがわかります。 「製薬協ニューズレター、No.127」(※)によると、新医薬品の開発から承認審査までの過程で指導・審査の役割を担う医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、2007年4月に2011年度の承認医薬品審査期間を1年、承認申請までの開発期間を1.5年短縮する目標を掲げました。

「製薬協ニューズレター、No.127」(※)によると、新医薬品の開発から承認審査までの過程で指導・審査の役割を担う医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、2007年4月に2011年度の承認医薬品審査期間を1年、承認申請までの開発期間を1.5年短縮する目標を掲げました。